|

|

|

2 Übersicht über den Verlauf einer Unterrichtseinheit zum Vitamin C

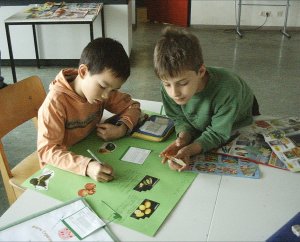

Zu Beginn der praktischen Umsetzung dieser Unterrichtseinheit steht eine Kennenlern- und

Organisationsphase. In einem Stuhlkreis haben die Schüler Gelegenheit, sich kurz vorzustellen

und erste Fragen oder Vermutungen bezüglich der kommenden Sachunterrichtsstunden zu formulieren.

Es werden vorbereitete, farbige Namensschilder ausgegeben, welche zum einen das Erlernen der

Namen vereinfachen sollen, zum anderen aber auch der Einteilung von Gruppen dienen. Jeweils vier

Schüler, deren Schilder von gleicher Farbe sind, bilden eine Versuchsgruppe, die in ihrer Besetzung

für den Rest der Einheit bestehen bleiben wird. Die Kinder haben so die Möglichkeit, ihre Zusammenarbeit

innerhalb der Gruppe selbständig zu organisieren und Aufgaben zu verteilen, sind aber auch dazu

angehalten, evtl. aufkommende Probleme und Konflikte weitgehend eigenständig zu bewältigen.

Es folgt die Einführung der Begleitfiguren "Käptn Skorb" und "Asco, der clevere Schiffsjunge", welche den Kindern auf Arbeits- und Informationsblättern immer wieder begegnen werden, und die Benennung der für die kommenden Experimente wichtigsten Materialien (Pipette, Reagenzglas, Becherglas, ...).

Das gemeinsame Betrachten, Lesen, Erläutern und Aufhängen der Sicherheitsregeln stimmt die Schüler auf das Experimentieren ein und lässt sie sich der Notwendigkeit bestimmter Absprachen bewusst werden.

|

|

|

Das hierzu verteilte Merkblatt wird, ebenso wie die Einführungsgeschichte zu "Käptn Skorb" und "Asco", in die "Experimentiermappe", welche jedes Kind bereits erhalten hat, eingeheftet. Im Verlauf der nächsten Stunden werden noch weitere Arbeits- und Informationsblätter zu den geplanten Arbeitsaufträgen und Inhalten der Einheit hinzukommen.

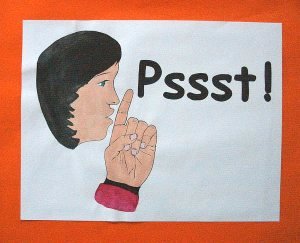

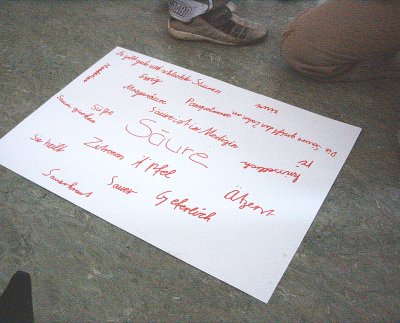

Mit dem Sammeln von Begriffen in Form eines Mind-Maps, dem Probieren von Zitronenscheiben und dem anschließenden Beschreiben ihrer geschmacklichen Sinneswahrnehmungen ("schmeckt sauer", "fühlen sich pelzig auf den Zähnen an") erleben die Schüler einen problemlosen Einstieg in das Thema "Säuren", welches dem eigentlichen Schwerpunkt der Unterrichtseinheit vorangeht.

(Foto: Stefanie)

Der Arbeitsauftrag 1 mit seinen Varianten "Was kann Zitronensaft?" und "Was kann Essig?" bietet den Kindern eine erste Gelegenheit zum ersehnten Experimentieren. Sie haben neben der Durchführung dieses Versuches auch die Aufgabe, die Wirkung von Zitronensaft bzw. Essig auf Eierschale, Kalkstein und unedle Metalle zu beobachten. Die Feststoffe beginnen sich unter Bildung von Gasen aufzulösen.

Somit sind den Schülern nun schon vier säuretypische Eigenschaften bekannt:

Säuren

(Foto: Stefanie)

Eine weitere, den Schülern bisher unbekannte Eigenschaft (Säuren färben Rotkohlsaft rot.) wird in der

folgenden Doppelstunde thematisiert. Anhand der Besprechung von gefährlichen Säuren im Haushalt lernen

die Kinder gängige Gefahrensymbole auf Flaschen und Verpackungen kennen. Weiterhin wird ihnen über dieses

Beispiel die Bedeutung eines Indikators näher gebracht. Die Arbeitsaufträge 2 und 3 befassen sich mit

der Herstellung von Rotkohlsaft und Rotkohltestpapier für die nachfolgenden Versuche.

Die Schüler testen verschiedene Lebensmittel mit ihrem selbst produzierten Indikator, ihrer "chemischen

Zunge". Sie beobachten, dass sich der Rotkohlsaft bzw. das Testpapier beim Kontakt mit Säuren oder säurehaltigen

Lebensmitteln von lilablau nach rot umfärbt.

Eine zusätzliche säuretypische Eigenschaft ist also:

(Foto: Stefanie)

Nun beginnt der eigentliche thematische Schwerpunkt der Unterrichtseinheit. Zu Beginn haben die Versuchsgruppen die Aufgabe, einen ihnen unbekannten Stoff (Ascorbinsäure) mit Hilfe der bereits bekannten Experimente als Säure zu identifizieren. Im Anschluss daran erhalten sie über eine gemeinsam gelesene Geschichte erste versteckte Informationen zum Thema Vitamin C und zu der Mangelkrankheit Skorbut.

Anschließend bekommen die Kinder in einem Arbeitsauftrag die Anweisung, sich selbständig Informationen aus Büchern, Zeitschriften oder dem Internet zur Beantwortung einer bestimmten Frage zu beschaffen.

| Gruppe 1: | Was passiert, wenn deinem Körper Vitamin C fehlt? |

| Gruppe 2: | Welche Lebensmittel enthalten besonders viel Vitamin C? |

| Gruppe 3: | Wofür braucht dein Körper Vitamin C? |

| Gruppe 4: | Kennst Du auch noch andere Vitamine? Welche Aufgaben haben sie? |

Ihre Ergebnisse werden von den Schülern innerhalb der Versuchsgruppen auf Plakaten zusammengestellt und später dem Rest der Klasse vorgestellt.

|

|

|

| (Fotos: Stefanie) | ||

Es schließt sich eine umfangreiche Besprechung an, während der den Schülern ausreichend Gelegenheit für Fragen und Ergänzungen zu den Themen der anderen Gruppen gegeben wird.

Um eine weitere Eigenschaft der Ascorbinsäure anzusprechen, wird in der letzten Doppelstunde das Phänomen der "Oxidation" auf einem didaktisch reduzierten Niveau betrachtet und anhand eines weiteren Experimentes mit der "Antioxidation" verknüpft. Apfel- und Bananenstücke sowie der Brei von geriebenen Kartoffeln werden mit Ascorbinsäure bestrichen bzw. vermischt und nach einigen Minuten mit unbehandelten Proben verglichen. Es fällt auf, dass sich die ohne Zusatz von Ascorbinsäure der Luft ausgesetzten Testproben rasch braun verfärben und die behandelten nicht (oder nur sehr wenig). Die Ascorbinsäure wirkt hier als "Antioxidationsmittel". Die Kinder erfahren, dass ihnen dieser Begriff auch zu Hause, z. B. auf Verpackungen von Feinkostartikeln, begegnen kann.

(Foto: Stefanie)

Für den zweiten Teil dieser Doppelstunde ist die gemeinsame Herstellung eines Obstsalates aus verschiedenen Vitamin C-reichen Früchten und dem übrig gebliebenen Obst aus den Oxidationsversuchen geplant.

Die Abschlussstunde soll mit einer Reihe von Experimenten unter dem Titel "Farbspielereien mit Vitamin C" noch einmal die Begeisterung der Kinder wecken: In vier Schülerversuchen haben die Kinder zum Ende der Unterrichtseinheit ein weiteres Mal Gelegenheit, selbständig zu experimentieren. Der besondere Reiz dieser Versuche liegt wohl in den Farben der verwendeten Lösungen und den unerwarteten Farbumschlägen.

|

|

| (Fotos: Stefanie) | |

Die vier darauf folgenden Lehrerversuche greifen diese Motivation auf, sollten aber aufgrund der verwendeten, teilweise gefährlichen Chemikalien nicht von den Versuchsgruppen selbst durchgeführt werden. Auch bei diesen Experimenten können die Kinder Um- und Entfärbungen beobachten. Einen beeindruckenden Abschluss bildet die Reduktion von ammoniakalischer Silbernitrat-Lösung mit Ascorbinsäure. Das ausfallende Silber lagert sich beständig an der Wand des Reagenzglases ab. Jeder Schüler erhält am Ende ein verspiegeltes Reagenzglas als Erinnerung an die Unterrichtseinheit.