(Foto: Caroline)

6.8 Tatsächlicher Stundenverlauf

Phase 1: Sitzkreisbesprechung / Präsentation von Objekten

Die Kinder sollten dem Lehrer kurz erzählen, was sie erlebt und gelernt haben in der letzten Stunde. Sie sollten das Gas Kohlendioxid und dessen chemische Formel (CO2) benennen. Der Lehrer setzte für die Kinder das Ziel, und zwar sollten sie in die Rolle der kleinen "Kohlendioxiddetektive" hineinschlüpfen und versuchen herauszufinden, wo Kohlendioxid "sich versteckt" hat. Problematisch ist aber, dass das Kohlendioxid-Gas nicht sichtbar ist. Das machte die Aufgabe der Kinder schwieriger! Sie haben aber ein Hilfsmittel – das heißt einen Nachweis (der Begriff wird an die Tafel geschrieben). Ein Nachweis zeigt uns, dass ein bestimmter Stoff vorhanden ist. Heute würden die Kinder zwei Nachweise für Kohlendioxid entdecken.

Der Lehrer stellte die Frage "Wo können wir CO2 finden?" Die Kinder machten ihre Vorschläge und ihre Thesen wurden an der Tafel notiert. Da die Kinder schon erfahren hatten, dass aus der Kerzenflamme das Gas in die Luft entweicht, kamen sie auf die Idee, dass Kohlendioxid überall in der Luft ist. Als weitere Anregung präsentierte die Lehrerin eine Reihe von Objekten, die gleichzeitig auf einem Plakat aufgelistet waren: Manche Objekte enthalten Kohlendioxid, die anderen Gegenstände nicht (siehe Medieneinsatz, Kap. 6.5). Als die Objekte der Reihe nach präsentiert wurden, wurde in der Klasse abgestimmt, welche Objekte CO2 enthalten und welche nicht. Die Abstimmung wurde auf dem Plakat festgehalten. Der Lehrer teilte den Kindern jetzt mit, dass sie ihre Hypothesen nach und nach prüfen würden. Dafür brauchten sie Nachweise von Kohlendioxid.

Die Sicherheitsregeln wurden noch einmal kurz besprochen mit besonderen Hinweisen auf Experiment

5. In diesem Experiment wurde eine ätzende Flüssigkeit, Kalkwasser; eingesetzt. Die Kinder sollten

durch einen Strohhalm in ein Glas, das Kalkwasser enthält, hineinpusten. Die folgenden wichtigen

Punkte sind zu beachten:

1. Die Kinder sollen die Schutzbrillen aufsetzen.

2. Sie sollen nicht so heftig pusten (sonst spritzt die Flüssigkeit ins Gesicht).

3. Sie sollen auf keinen Fall das Kalkwasser verschlucken.

Phase 2: Erster Nachweis von Kohlendioxid

Die Kinder wussten schon, dass Kohlendioxid überall in der Luft ist. Das erste Experiment für heute sollte den Kindern helfen festzustellen, ob ihre Atemluft Kohlendioxid enthält oder nicht. Dabei wurde unser erster Nachweis von Kohlendioxid eingesetzt.

Der Aufbau und der Ablauf des Experiments wurden von der Lehrkraft erläutert. Nun durften die Kinder Fragen stellen, falls etwas nicht klar war. Entsorgungshinweise wurden gegeben (alle Flüssigkeiten sollten in einen Eimer ausgekippt werden).

Dieses Experiment wurde in Partnerarbeit durchgeführt. Unter Aufsicht der Lehrkraft durften die Kinder Experiment 5 selbstständig durchführen: Nachdem die Kinder durch einen Strohhalm in ein Glas mit Kalkwasser gepusteten hatten, merkten sie, dass das Kalkwasser sich trübte. In einem gemeinsamen Gespräch wurde eine Deutung für dieses Phänomen gesucht. Der Lehrer erklärte, dass das klare Kalkwasser trüb wird, sobald es in Kontakt mit Kohlendioxid kommt. Die Kinder zogen daraus den Schluss, dass unsere Atemluft CO2 enthält.

Also, der erste Nachweis von Kohlendioxid ist: Kohlendioxid trübt Kalkwasser.

Dieser Nachweis hat den kleinen Detektiven geholfen, Kohlendioxid zu finden, und zwar in ihrer Atemluft! Es gibt aber nicht nur einen Nachweis von Kohlendioxid. Einen zweiten Nachweis werden die Kinder in Experiment 6 entdecken...

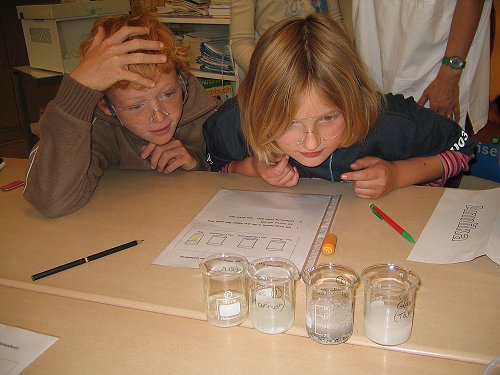

(Foto: Caroline)

Phase 3: Zweiter Nachweis von Kohlendioxid

Experiment 6: Teil 1

Der Kalkstein, der zu den präsentierten Objekten gehört, wurde von der Klasse betrachtet. Der

Lehrer teilte den Kindern mit, dass sie heute einen zweiten Nachweis von Kohlendioxid entdecken würden.

Dafür würden sie Kalkstein brauchen.

Die Kinder arbeiteten jetzt in Tischgruppen (4-5 Kinder). Jede Gruppe bekam ein Glas, das

zerkleinerte Stücke von Kalkstein enthielt. Dazu bekamen die Gruppen jeweils ein Glas mit Haushaltsessig.

Die Kinder gaben den Essig zu dem Kalkstein und merkten staunend, dass es in dem Glas sprudelte! Sie

beobachteten die vielen kleinen Bläschen in dem Glas.

In den Bläschen ist Gas. Also, wenn man Kalkstein mit Essig zusammenmischt, dann entsteht ein Gas.

Der Essig hat mit dem Kalkstein "reagiert". Kalkstein enthält Kohlendioxid in einer gebundenen Form.

Das wird durch den Essig freigesetzt. Die Kinder vermuteten richtig, dass dieses Gas Kohlendioxid ist.

Experiment 6: Teil 2

Die Kinder wussten jetzt, dass Kalkstein Kohlendioxid enthält. Wo hat sich Kohlendioxid sonst

versteckt? Jede Gruppe bekam drei kleine Bechergläser mit jeweils zerkleinertem Marmor, Muschelschalen

und Tafelkreide. Jedem Glas wurde Essig zugefügt. In den Gläsern mit Marmor und Muschelschalen

sprudelte es, bei der Tafelkreide nicht. Die Kinder sollten damit feststellen, dass, wie beim

Kalkstein, Marmor und Muschelschalen Kohlendioxid enthalten. Tafelkreide dagegen enthält kein CO2.

Also, wenn man zu einer Substanz Essig gibt und wenn dabei Gas entsteht, dann ist in dieser Substanz

Kohlendioxid enthalten.

(Foto: Caroline)

Der zweite Nachweis von Kohlendioxid ist: Durch Gasbildung bei Essigzugabe. Es wurde anschließend aufgeräumt.

Phase 4: Nachbesprechung und Lehrervortrag zum Thema Gesteinbildung

Die wichtigen Schlussfolgerungen wurden zusammengetragen (siehe Kap. 6.2).

Die Klasse bildete einen Sitzkreis und betrachtete mit dem Lehrer die folgenden Objekte: den

Kalkstein, den Marmor, die Muschelschalen und die Tafelkreide. Es wurde von einzelnen Kindern auf

dem Plakat festgehalten, dass sich Kohlendioxid in den ersten drei Objekten versteckt hat, in der

Tafelkreide aber nicht.

Die Lehrkraft fragte die Kinder, ob sie wüssten, wie Kalkstein entstanden ist. Dieser Stein ist

aus Tierresten aufgebaut, die man manchmal noch erkennen kann. Diese Tierreste nennt man Versteinerung

oder Fossilien. Die Lehrkraft stellte ein Stück Kalkmergel aus dem Teutoburger Wald vor, in dem man

Fossilien betrachten konnte. Die mächtigen Kalkfelsen, die man im Urlaub in Südportugal sehen kann,

sind alle aus solchen Tierresten aufgebaut.

Kreide, einen ähnlichen Stein, findet man auf der Kreide-Insel Rügen (die Lehrkraft zeigte Bilder

davon aus einem Sachbuch). Die Klasse betrachtete ein Stück Kreide und ein Stück Granit und der Lehrer

stellte die Frage: "Wie können wir feststellen, ob in Kreide und in Granit CO2 enthalten sind?" Die

Kinder schlugen vor, dass man das mit Hilfe des zweiten Nachweises von Kohlendioxid, d. h. der Essigzugabe,

feststellen kann. Die Steine wurden von dem Lehrer in zwei unterschiedliche Schüsseln getan. Darüber wurde

Essig gegossen. Bei der Kreide fing es an zu schäumen, bei dem Granit nicht. Also hat sich das Kohlendioxid

nur in der Kreide versteckt, in dem Granit nicht. Die Ergebnisse wurden auf dem Plakat festgehalten.

Hausaufgabe: Die Kinder sollten versuchen zu Hause herauszufinden, welcher Stoff im Feuerlöscher

enthalten ist. Sie wurden von dem Lehrer darauf hingewiesen, dass sie auf keinen Fall den Feuerlöscher

betätigen dürfen!