(Foto: Kira)

4.1.4 Reflexion des Unterrichts in der ersten Doppelstunde

1. Stunde:

Als ich an einem Freitag für die erste und zweite Stunde mit einem Karton voller Lebensmittel auf dem Schulhof

ankam, begrüßten mich schon einige Kinder und fragten neugierig, welches Thema wir denn heute durchnehmen. Nach meiner

Antwort "Wir lernen etwas über Fette" waren sie leicht verwundert und konnten sich nichts näheres darunter vorstellen.

In der Klasse habe ich dann die erwähnten Kinder aufgefordert dem Rest der Klasse meine Antwort bezüglich des

Unterrichtsthemas zu nennen ("Fette").

Ich ließ zwei Schüler Kopien der Nahrungspyramide verteilen und wollte von der Klasse wissen, ob sie so eine Abbildung schon mal gesehen hätten, was hier wohl dargestellt ist und warum sie die Form einer Pyramide hat. Es kamen erwartete Schülerantworten wie "Das sind alle Lebensmittel, die es gibt.", "Das essen wir alles." und "So viel soll man davon essen, von dem unteren ganz viel und von den Sachen oben weniger." Ich wollte noch genauer auf die einzelnen Schichten eingehen: Welche Schichten, welche Gruppen von Lebensmitteln gibt es denn hier? "Unten sind die Getränke, dann Obst und Gemüse, ... und oben sind die Knabberartikel und die Öle und Fette." Und so waren wir auch schon beim Thema. Mir war es wichtig, dass die Schüler verstehen, dass die Fette und Öle ganz oben in der Pyramide abgebildet sind, weil man sie nur in geringen Mengen zu sich nehmen soll und habe noch einmal spezifisch nachgefragt: Warum steht das Fett ganz oben? "Weil man davon nur ganz wenig essen soll." Was würde passieren, wenn man das nicht macht? "Dann wird man dick", teilte mir die Klasse mit.

Genau diese Stelle war wichtig für meine Überleitung zum ersten Versuch ("Fettfleckprobe"): Um das Zunehmen zu vermeiden, das will ja keiner gerne, möchte ich mit euch einen Nachweis machen, so dass ihr feststellen könnt, in welchen Lebensmitteln überhaupt Fett enthalten ist. Da die Schüler in den vorherigen Stunden des Sachunterrichts eine Einheit über Kartoffeln und Stärke durchgeführt haben, möchten sie wissen, ob sie jetzt wieder einen Nachweis mit Jodlösung machen sollen. Ich wollte wissen: Welchen Stoff habt ihr denn mit Jod nachgewiesen? Die Schüler erinnerten sich: "Ach so, das war ja Stärke. Das geht ja nicht."

Ich erläutere die Vorgehensweise bei der Fettfleckprobe: Wir reiben oder tropfen die Lebensmittel auf ein Blatt Papier und warten und beobachten, was passiert.

Wieder zwei Schüler verteilten die Arbeitsblätter (Arbeitsblatt 1) und ich die verschiedenen Lebensmittel, so dass auf jedem Gruppentisch drei Proben standen. Diese waren in neutrale Behältnisse abgefüllt und beschriftet, damit niemand in die Versuchung kommen konnte, es sich leicht zu machen und nur die Zutaten und Inhaltsstoffe abzulesen. Die Originalverpackung hatte ich jedoch trotzdem zu Vorführungs- und Beweiszwecken dabei.

Um sicher zu gehen, dass die Schüler die Aufgabenstellung auch kennen, ließ ich das AB von Schülern vorlesen.

Der erste Satz (Mit Hilfe der Fettfleckprobe kann man untersuchen ...) sollte vervollständigt werden. Damit er

fehlerfrei auf das AB übertragen werden konnte, schrieb ich den einzusetzenden Text (... ob in Lebensmitteln

Fett enthalten ist) nach Diktat eines Schülers an die Tafel. Dann sollten sie mit der Durchführung beginnen.

Die Schüler wollten wissen, wie sie die flüssigen Stoffe auf das Papier bringen und reiben sollen. Da es sich

um alltägliche Lebensmittel handelte, erlaubte ich die Arbeit mit den Fingern.

Ausreichend Papiertücher und Seife standen bereit.

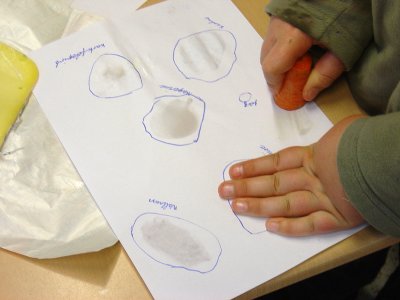

(Foto: Kira)

Erst während der Arbeitsphase fiel mir auf, dass ich eigentlich vor der Durchführung nach den Vermutungen bezüglich des Fettgehalts der einzelnen Lebensmittel fragen wollte. Da ich die Schüler jedoch nicht mehr unterbrechen wollte, plante ich bei der Auswertung überraschende Ergebnisse hervorzuheben und dann nach ihren Vermutungen zu fragen, jedoch würde es dann keine interessanten Unterschiede mehr geben. Ich ging also in der Klasse umher, schaute bei der Durchführung zu und erinnerte gelegentlich daran, die Flecke zu beschriften, den Stoff besser zu verteilen und auch ruhig mal kräftiger zu reiben.

(Foto: Kira)

Manche Schüler kamen zu mir, um mir ihre Ergebnisse zu präsentieren oder mir ihr Erstaunen mitzuteilen. Beim Öl waren sie über die deutliche Wirkung ziemlich überrascht. Ohne dass ich erwähnt hatte, dass ein Stoff Fett enthält, wenn er einen durchscheinenden Fettfleck hinter lässt, erkannten die Kinder die richtige Lösung und trugen ihre Ergebnisse schon teilweise in die vorgefertigte Tabelle auf dem AB ein.

Ein Schüler kam auf die Idee seinen mitgebrachten Tee auf Fett testen zu wollen, zwei andere machten es ihm nach mit Nutella (Streichschokolade) und Schokozwieback.

Für so einen Fall hatte ich in der Tabelle noch zwei Felder frei gelassen. Weil der Klasse dieser Versuch so viel Spaß machte, sie richtig zügig gearbeitet hatten und die Zeit es deshalb noch zuließ, ließ ich die Gruppen ihre Lebensmittel untereinander austauschen, so dass die meisten Schüler am Ende alle Lebensmittel getestet hatten.

Zum Abschluss der ersten Stunde machten wir an der Tafel die Versuchsauswertung.

Ich hatte während der Experimentierphase die Tabelle an die Tafel übertragen und ließ mir jetzt von den Schülern ihre Beobachtungen berichten. Was ist bei dem Öl passiert? Die Schüler waren sich einig: "Das hat einen großen durchscheinenden Fleck ergeben." Ich wollte wissen, was denn so ein durchscheinender Fleck bedeutet und die Kinder gaben mir die richtige Antwort: "Dann ist da Fett drin." Ich war begeistert und erklärte, in der Tabelle wird deshalb bei Öl ein Pluszeichen für "Enthält Fett" notiert.

Wie war das bei Wasser? Was ist euch da aufgefallen? Die Schüler berichteten: "Das Wasser ist verschwunden, getrocknet." und "Am Anfang war das Papier nass und man konnte auch noch durch gucken, aber jetzt nicht mehr." An dieser Stelle harke ich ein: Wenn das Papier durchsichtig wurde, dann heißt das doch, dass Fett enthalten ist, oder? "Ja schon, aber der Fleck ist ja jetzt wieder weggegangen", entgegneten die Schüler. Ich suchte nach einem Kinder, der das noch mal zusammenfassen konnte. "Wenn der durchscheinende Fleck nicht mehr weggeht, dann enthält es Fett. Also müssen wir jetzt bei Wasser ein Minuszeichen in die Tabelle schreiben."

Ich überspringe nun ein paar offensichtliche Lebensmittel und beschreibe hier nur die Lebensmittel, die zu einer Unstimmigkeit geführt haben, wie der Apfel. Beim Abfragen des Apfels gab eine Schülerin an, dass er Fett enthalte. Ich fragte die Klasse nach ähnlichen oder abweichenden Ergebnissen und fand einen Schüler, der behauptete, es sei kein Fettfleck entstanden. Ich ließ mir die beiden Zettel geben und die Schülerin zuerst ihren Apfelfleck anfassen ("Der ist etwas nass.") und dann den des Mitschülers ("Der ist schon trocken."). Was sagt uns das also? Die Schüler kamen zu dem Schluss, dass der nasse Fleck noch frischer ist, mit der Zeit aber trocknet und das Durchscheinende, das erst auf einen Fettfleck schließen lässt, dann verschwindet. "So wie beim Wasser auch, es trocknet." Ich stimmte zu: Genauso ist es. Der Apfel enthält nämlich sehr viel Wasser, deshalb muss man etwas warten, ob es verschwindet und trocknet. Also, ein Apfel enthält kein Fett.

Bei der Milch gab der aufgerufene Schüler an "Kein Fett." die restliche Klasse war jedoch lautstark dagegen. Wem glauben wir denn jetzt? Wer hat nun Recht, wollte ich wissen. Die Erklärung von einem Schüler gefiel mir besonders gut: "Milch enthält Fett. Das weiß ich ganz sicher, weil auf der Milchpackung zu Hause steht 3,5 % Fett enthalten." Das konnte ich den Schülern auf der mitgebrachten Packung auch zeigen. Das ist ziemlich wenig, erklärte ich, deshalb ist das Fett auch nur bei manchen Kindern auf dem Papier zusehen. In Milch ist nämlich auch viel Wasser. Also notieren wir ein Plus bei der Milch.

Bei der Mayonnaise gab es keinen Zweifel, dass Fett enthalten ist. Die Klasse war einstimmig für ein großes Plus. Ich zeigte den Schülern die Originalpackung und ließ den Fettgehalt vorlesen. "79 % pflanzliches Öl. Das ist aber ganz schön viel, wenn die Milch nur 3,5 % Fett hat."

Bei den Kartoffeln ("Kein Fett") und den Kartoffelchips ("Enthalten Fett") wollte ich von den Schülern den Grund dafür erklärt bekommen und fragte nach, ob sie dieses Ergebnis erwartet hatten. Für die war das ganz klar: "Ja, weil bei den Chips ist noch was dazugetan worden.", "Die sind doch wie Pommes in Öl gebacken worden."

Bei dem Schokozwieback ("Kein Fettfleck") und der Streichschokolade ("Enthält Fett") sah es so ähnlich aus. Doch weil ich selbst keine schlaue Erklärung dafür parat hatte, musste die Erklärung, dass die Schokolade beim Zwieback einfach zu fest ist und man sie schlecht auf das Papier reiben kann, ausreichen.

2. Stunde:

In der zweiten Stunde sollte den Schülern klar werden, dass Fett nicht nur eine Funktion hat, nämlich uns dick

zu machen, sondern auch durchaus nützlich für den Körper ist.

Ich stellte deshalb die Fragen: Wofür ist das Fett in der Nahrung überhaupt gut? Warum ist das da? Weil die Schüler mit der Beantwortung etwas Schwierigkeiten hatten, wollte ich wissen, warum man eigentlich essen sollte und wofür man Nahrung überhaupt braucht. Ich zog diese Fragen, die ja eigentlich für die letzte Stunde geplant waren, vor, weil ein Junge es genau auf den Punkt brachte: "Der Körper wandelt die Nahrung um, er verbrennt das Fett." Was entsteht denn, wenn man etwas verbrennt, harkte ich nach. "Dann wird Energie oder Wärme frei." Über diese Antwort war ich überaus dankbar, ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass die Schüler das wußten, und ließ die Schüler ihre Haut, ihren Körper anfassen. Sie stimmten der Antwort ihres Mitschülers zu, ihre Haut fühlte sich warm an. Nahrung hält uns also warm.

Wofür Fett noch gut ist, probierten wir in einem weiteren Versuch ("Bunte Fettaugen") aus. Ich ließ wie auch beim ersten Mal die Arbeitsblätter (Arbeitsblatt 2) verteilen und vorlesen. In der Zwischenzeit stellte ich die Materialien auf den Gruppentischen bereit. Die Schüler arbeiteten nach Anleitung und verglichen die beiden Becher mit Möhren und Öl und Möhren und Wasser miteinander.

(Foto: Kira)

Bei der Auswertung war es mir wichtig, dass den Schülern die Struktur des Fettes bewußt wird. Sie sollten erkennen, dass das Öl nicht so flüssig ist wie das Wasser. Bei der Unterscheidung der beiden Becher wies ich darauf hin. Die Schüler gaben an, dass sich beide Flüssigkeiten verfärbt haben, jedoch das Öl orange-gelb und das Wasser eher etwas heller gelb, durchsichtiger.

(Foto: Kira)

Bei der Frage nach dem Grund wurde ich mit einer unerwarteten Feststellung konfrontiert: "Das stärkere Gelb beim Öl kommt daher, weil das vorher, ohne die Möhren, ja auch schon gelb war. Das Wasser ist heller gelb, weil es vorher durchsichtig klar war." Ich gab an, dass das nicht der Grund dafür sei.

Der orange Farbstoff der Möhre heißt Carotin, daher kommt auch der Name Karotte, er hat sich einfach im Öl besser als im Wasser gelöst. Doch nicht nur die Farbstoffe haben sich gelöst, sondern auch die Vitamine. Ich möchte wissen, ob jemand weiß, wofür der Körper Vitamine und Farbstoffe braucht. Ich hatte keinen Antworten erwartet, bekam aber doch welche, sogar richtig gute: "Wenn man Möhren isst, dann ist das gut für die Augen." "Bei Pollenallergie soll man auch viele Möhren essen." "Und für die Fingernägel ist das auch gut." Ich stimmte ihnen zu und fasste zusammen, das Öl hat also die Vitamine und Farbstoffe besser aus den Möhren herausgelöst.

Sollte man deshalb besser Wasser oder Öl mit Möhren zusammen essen? Die Klasse war sich einig und ich sehr überrascht: "Natürlich Wasser." Für diese nicht erwartete Bemerkung brauchte ich einen Grund. "Weil Öl schmeckt doch nicht und macht außerdem dick!" An dieser Stelle musste ich schmunzeln, sie hatten in der ersten Stunde also schon einmal bestens aufgepasst und übertrugen ihr Wissen nun auf diesen Versuch. Jedoch musste ich noch einmal auf das Ergebnis dieses Versuchs zurückgehen und Mißverständnisse aus dem Weg schaffen: Aber das Öl hat sich doch besser und intensiver verfärbt als das Öl, außerdem soll man das Öl ja nicht pur aus der Flasche trinken wie etwa Saft. Wir haben doch in der ersten Stunde herausgefunden, welche Lebensmittel Fett enthalten. Ich frage mal anders, was wäre denn besser, wenn ich Möhren mit zum Beispiel Walnüssen oder lieber mit Äpfeln esse? Jetzt verstand die Klasse worauf ich hinaus wollte und gab an: "Mit Walnüssen, weil dann das Fett in den Nüssen die Farbstoffe und Vitamine aus der Möhre holen kann." Einige Schüler durchschauten das System und meinten: "Dann würde ich aber lieber Möhren mit Chips essen." "Doch was ist, wenn man Möhren und ein Brot mit Käse zusammen isst?" Ich war erleichtert, dass die Schüler meine Erklärungen angenommen hatten und antwortete: Das ist auch in Ordnung, weil ja für die Möhren das Fett aus dem Käse da ist, dass dann noch ein Brot ohne Fett dabei ist, ist überhaupt nicht schlimm.

Ich wollte von der Klasse wissen, welche Beobachtungen und Ergebnisse wir auf dem Arbeitszettel festhalten sollen und ließ mir die Lösungen wieder diktieren, während ich sie an die Tafel schrieb (Im Ölbecher ist die Verfärbung stärker. Sie ist orange-gelb. Im Wasserbecher ist die Verfärbung blasser. Sie ist durchsichtig orange. Im Öl haben sich die Farbstoffe und die Vitamine der Möhre besser gelöst.)

Zum Abschluss der ersten Doppelstunde gab ich als Hausaufgabe auf, die Nahrungs-pyramide auszumalen, weil sie so schwarzweiß gar nicht gut aussieht.

In der Pause kam eine Schülerin zu mir und meinte, sie freue sich schon auf die schöne Hausaufgabe und wolle jetzt auch abnehmen.