(Foto: Christin)

6 Vorbereitungen

Bevor man diese Unterrichtseinheit in der Schule durchführen kann, müssen einige Vorbereitungen getroffen werden.

Für die erste Doppelstunde habe ich beispielsweise eine Kartoffel mit Augen (die Knolle sollte bereits Augen besitzen, da sie so schneller Triebe bildet) so in ein Glas eingepflanzt, dass man die Knolle sehen konnte.

(Foto: Christin)

Es ist wichtig, dass die Kartoffel am Glasrand nicht von der Erde bedeckt wird, da man im Unterricht den unterirdischen Teil der Pflanze mit den Kindern genau betrachten will. Liegt die Kartoffel an der Glasinnenseite, so kann die Wurzel- und Triebbildung besser erkannt werden.

(Foto: Christin)

Die Knolle sollte man mindestens einen Monat vor Beginn der Unterrichtseinheit einpflanzen, so dass der Trieb eine ausreichende Größe und einige Blätter hat. Damit gewährleistet wird, dass eine Pflanze für den Unterrichtseinstieg zur Verfügung steht, habe ich zwei Kartoffeln eingepflanzt, aber im weiteren Verlauf nur eine berücksichtigt.

Das Nachtschattengewächs ist unkompliziert und lässt sich gut auf der Fensterbank aufziehen. Man sollte die Pflanze nicht zu oft gießen, da im Glas keine Löcher sind, durch die das Wasser abfließen kann (Schimmelpilzgefahr). Falls man kein geeignetes Glas besitzt, kann man die Kartoffel auch in einen Blumentopf einpflanzen und für die Erforschung im Unterricht die Knolle vorsichtig ausgraben. Im Anschluss an diese Unterrichtseinheit könnte man die Pflanze in den Schulgarten einpflanzen und diese im Herbst abernten.

Auch habe ich einen Monat vor der Unterrichtseinheit einen Sack Kartoffeln gekauft, damit nach der Lagerung Zuhause, die Schüler die unterschiedlichen Wachstumsphasen entdecken können. Werden die Kartoffeln im Keller verwart, treiben sie zu langsam aus, bei Zimmertemperatur hingegen hat man nach diesem Zeitraum ein deutliches Ergebnis. Die Knollen haben kleine Triebe und eine schrumpelige Oberfläche. Es ist ausreichend, wenn die Kinder zu zweit oder zu dritt die gelagerten Knollen erforschen.

Zusätzlich sollte man zwei Wochen vor Beginn des Unterrichts abermals Kartoffeln kaufen und die Knollen wiederum bei Zimmertemperatur lagern. Die Kartoffeln bilden Augen, die von den Lernenden erforscht werden sollen. Damit die Schüler verstehen, wie sich die Knollen entwickeln, kauft man einen Tag vor dem Unterricht noch einige Kartoffeln. Somit können die ersten Wachstumsphasen erforscht werden. Die Kinder können nun die gekaufte, die zwei und die vier Wochen gelagerte Knolle vergleichen und bestimmte Merkmale entdecken.

Um den weiteren Wachstumsverlauf zu erörtern, habe ich die folgenden Phasen aufgezeichnet und laminiert. Mit Hilfe von Magneten können die Bilder an die Tafel geheftet werden. Da die Zeichnungen versiegelt sind, kann man diese bei der nächsten Durchführung in einer anderen Klasse wieder benutzen. Um den Schülern zu zeigen, wie die Blüte und die Frucht des Nachtschattengewächses in natura aussehen, habe ich einige Fotos auf eine Folie kopiert. Die Farben und Formen können somit besser aufgenommen werden.

Für den letzten Teil dieses Unterrichts habe ich wiederum eine Folie angefertigt, die gemeinsam erörtert wurde.

In der zweiten Doppelstunde sollten die Kinder zum ersten Mal Versuche eigenständig durchführen. Um zu gewährleisten, dass die Experimente leicht und ohne Probleme zu verwirklichen sind, habe ich sie vor Beginn des Unterrichts ausprobiert. Bei allen Versuchen erhält man ein eindeutiges Ergebnis, so dass die Schüler selbstständig arbeiten können. Es ist wichtig, unmissverständliche Lösungen zu erhält, damit die Glaubwürdigkeit des Versuches nicht in Frage gestellt wird. Erhält ein Schüler während des Unterrichts dennoch ein nicht erwartetes Ergebnis, muss der Lehrer darauf eingehen. Er muss mit den Schülern analysieren, warum diese Lösung entstanden ist. Trotz des falschen Resultats könnten auch Sinnzusammenhänge erkannt und verdeutlicht werden. Würde nur die Aussage getroffen, dass der Schüler einen Fehler begangen hat und ein anderes Ergebnis erwartet wurde, ist der Versuch für den Lernenden unglaubwürdig und uninteressant. Die Motivation und das Interesse bei anderen Versuchen würde sinken.

Indem man die Versuche zuvor ausprobiert und gegebenenfalls verbessert, kann man die Schüler vor Demotivation, Enttäuschungen, Misserfolgen und Gefahren schützen. Die von mir durchgeführten Experimente sind daher leicht durchführbar, ungefährlich, wiederholbar und führen zu unmissverständlichen Ergebnissen.

Die Versuche sollen mittels Arbeitsblätter, die als Wissenssicherung und Wegweiser dienen, durchgeführt werden. Da ich sichergehen wollte, dass meine Anweisungen kindgerecht und vollständig sind, habe ich die Experimente mit einem Laien zuvor durchgeführt. Aufgrund dieses Durchspielens wurde mir bewusst, welche Arbeitsschritte genauer beschrieben werden müssen und welche Zusatzversuche ich ergänzen sollte.

Für den Langzeitversuch, den ich zu Beginn der zweiten Doppelstunde vorbereitet habe, wurde ein Zusatzversuch von mir ergänzt. Die Schüler sollten eine Kartoffel schälen und drei Tage auf der Fensterbank liegen lassen. Nachdem ich dieses Experiment Zuhause durchgeführt hatte, wurde mir bewusst, dass man nicht erkennen konnte, was genau passiert ist. Zwar wurde die Kartoffel schrumpelig und schwarz, dennoch konnte man den Wasserverlust nur vermuten. Aus diesem Grund überlegte ich mir, eine geschälte Kartoffel in Klarsichtfolie einzuwickeln. Die durchsichtige Folie sollte die Schale symbolisieren, die vor der Austrocknung schützt. Nach Ablauf der drei Tage hatte sich die Knolle kaum verfärbt bzw. verformt. Bedeutend war, dass sich kleine Wassertropfen auf der Innenseite der Folie gebildet hatten. Anhand des Zusatzversuches sollte den Kindern bewusst werden, dass während der drei Tage die Kartoffel Wasser verliert und dass die Schale dieses verhindert.

Des weiteren sollten die Kinder im folgenden Unterrichtsverlauf die geschälte Kartoffel untersuchen. Zuhause fiel mir auf, dass die Strukturen nicht so gut sichtbar sind, wenn man die Knolle einfach nur halbiert. Deshalb überlegte ich mir, dass die Kinder mittels eines Schälers eine hauchdünne Scheibe abschneiden sollten. Hält man diese nun gegen das Licht, können die Strukturen der Kartoffel besser erkannt werden.

Die Versuchsdurchführung mit einem Laie machte mir klar, dass ich den anschließenden Versuch (Erforschung eines Stoffes) nicht ausreichend beschrieben habe. Die einzelnen Arbeitsschritte wurden ungenau formuliert, so dass Probleme bei der Ausführung entstanden. Da ich mich einen längeren Zeitraum mit den Experimenten beschäftigt habe, hatte ich die einzelnen Arbeitsschritte verinnerlicht. Als meine Versuchsperson meinen Anweisungen folgen sollte, traten einige Fragen auf. Aus diesem Grund stellte ich fest, dass ich einige Arbeitsschritte oberflächlich beschrieben bzw. Schritte ausgelassen habe, die ich für selbstverständlich hielt. Mittels dieses Verfahrens konnte ich meine Arbeitsblätter verbessern und kindgerechter gestalten.

Für den Stoffvergleich, welcher im Anschluss durchgeführt werden sollte, habe ich lange überlegt, welchen Stoff ich zum Vergleich mit der Stärke mitbringen sollte. Wichtig war, dass der Stoff den gleichen Geruch, die gleiche Farbe, die gleiche Konsistenz aufwies, sich aber bei der Jodprobe von der Stärke unterscheidet.

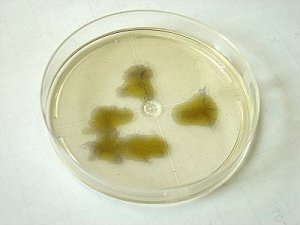

(Foto: Christin)

Die Lernenden sollten durch diesen Vergleich ein Verfahren kennen lernen, dass ihnen ermöglicht, Stoffe zu unterscheiden, ohne sie zuprobieren. Der Puderzucker erwies sich als die beste Lösung, da dieser besonders der Konsistenz der Stärke ähnelt und den Kindern bekannt ist. Zudem weist er die gleiche Farbe und den gleichen Geruch auf, obwohl sich die Stärke und der Puderzucker bei der Jodprobe unterscheiden (Stärke schwarz; Puderzucker gelb).

Für die Unterrichtsstunden habe ich eine Materialliste erstellt, um zu gewährleisten, dass alle Versuchsgegenstände mitbracht werden. Da beispielsweise in der dritten Doppelstunde die Kinder Expertengruppen bilden und unterschiedliche Lebensmittel auf ihren Stärkegehalt testen, ist die Materialliste sinnvoll. Die Schülergruppen erhalten drei feste und einen flüssigen Stoff, so dass eine Reihe von Lebensmitteln mitgebracht werden müssen.

Die Versuche (Wo findet man die Stärke in der Kartoffel? Was macht der Speichel mit der Stärke?) hingegen sind mit weniger Aufwand verbunden. Man sollte einen Tag vor diesen Experimenten Kartoffeln (drei Stück sind ausreichend) abkochen und das dazu benötigte abgekühlte Wasser in einem verschließbaren Behälter (beispielsweise: ein leeres, sauberes Honigglas) auffangen. So hat man die wesentlichen Materialien für die beiden Versuche schon zur Hand.

(Foto: Christin)

Falls einige Kinder die Experimente zu schnell durchgeführt haben und auf die anderen Schüler warten müssen, sollen sie ihre Arbeitsblätter überarbeiten beziehungsweise vollständig ausfüllen. Sollten die Schüler diesen Arbeitsauftrag schon erfüllt haben, können sie ein zusätzliches Rätsel, dass der Lehrer während dieser Einheit immer dabei hat, erarbeiten. Aufgrund der kindgerechten Versuche ist aber davon auszugehen, dass die Gruppen fast gleichzeitig fertig werden, so dass ein zusätzliches Rätsel nicht nötig ist. (als Vorlage des Rätsels diente Literaturverzeichnis [10])