8.1.2 Zusammenfassung und Gedankenbeispiel

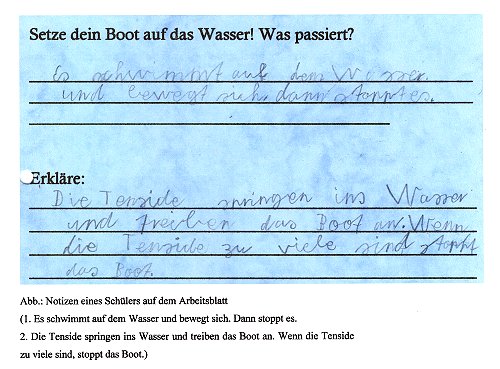

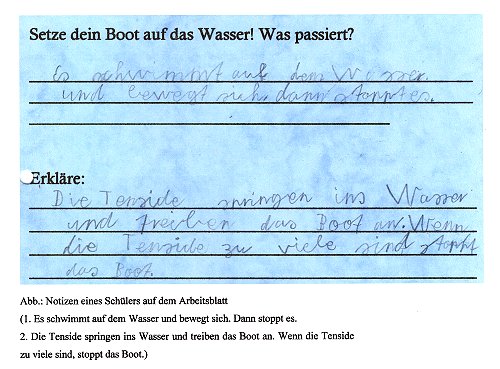

Zu Beginn erzählen die Schüler von ihren Erlebnissen mit dem Seifenschiffchen, welches sie als Hausaufgabe schwimmen lassen sollten. Einige Kinder lesen ihre Notizen dazu vor.

Wassertropfen auf Stoff (Foto: Katharina")

Dann gibt sie einen kräftigen Schuss Spülmittel in das Wasser und fordert erneut die Schüler auf neue Tropfen auf

den Stoff zu geben. Diese ziehen sofort ein.

Die Klasse erschließt zusammen die Lösung, dass die Wasserhaut jetzt nicht mehr da ist und der Tropfen sich nicht

mehr auf dem Stoff halten kann.

Die Lehrkraft ergänzt, dass diese Eigenschaft der Seifen und Spülmittel wichtig ist, damit das Wasser in das Gewebe

eindringen und es sauber machen kann.

Schülerexperiment "Oberflächenspannung und Waschen" (Foto: Katharina")

Die Lehrkraft leitet zu der oberflächenwirksamen Kraft über. "Was können Tenside noch, außer die Oberflächenspannung herabsetzen?" Die Klasse soll sich daran erinnern, dass diese sich auf der Wasseroberfläche verteilen und das was sich darauf befindet zur Seite schubsen. Die Schüler werden noch einmal auf den Versuch "kräftige Tenside" (4.3.2.1) hingewiesen. Es wird ihnen erklärt, dass die Tenside unter den Schmutz kriechen und ihn dadurch von der Faser ablösen.

Ein Stuhlkreis wird gebildet.

Im Folgenden werden die Kinder ermuntert, die dritte Eigenschaft aufzuzählen: Die Fähigkeit eine Emulsion zu bilden.

Die Lehrkraft stellt ein Denkbeispiel: Stellt euch vor ihr habt einen dicken Fettfleck auf eurem T-Shirt. Ihr

wisst, dass Wasser und Fett sich nicht mögen. Was passiert, wenn ich das Shirt in Wasser tauche, wo Waschmittel

drin ist?

Die Schüler sollen herausarbeiten, dass die Tenside im Waschmittel das Fett lösen, umkreisen und mit ihm im

Wasser schwimmen.

Dazu gibt es noch einmal ein darstellendes Spiel zur Veranschaulichung. Die Kinder stellen sich vor, dass sich

überall innerhalb des Stuhlkreises Wasser befindet. Nun werden nacheinander Schüler in das "Wasser" gestellt.

Ein Schüler ist dabei die Faser des T-Shirts. Ein anderer Schüler ist das Fettmolekül, welches an der Faser klebt.

Zwei weitere Kinder sind Tenside. Sie umzingeln das Fettteilchen und ziehen daran, so dass es sich löst. Sie halten

es fest und "schwimmen" mit ihm in dem Wasser.