|

| (Foto: Blume) |

Eine Deutung des Deckengemäldes von Zwiefalten:

Cur faciem tuam abscondis?

(Warum verbirgst Du Dein Angesicht?)

Rüdiger Blume und Gabriele Lachmann

Die gedruckte Fassung dieser Arbeit erschien in der Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft, Band XXXVIII, Heft 1/4, Berlin 1984.

|

| (Foto: Blume) |

1 Einleitung

Die in den Jahren 1738 bis 1765 vom Baumeister J. Michael Fischer aus München,

dem Augsburger Stukkateur M. Feichtmayr und dem Bildhauer J. Christian aus

Riedlingen gestaltete Abteikirche des ehemaligen Benediktinerklosters Zwiefalten in

Oberschwaben [1,2] ist nur für den oberflächlichen Betrachter verwirrend und

unübersichtlich. Vielmehr ist das Münster perspektivisch perfekt konstruiert und im

Inhalt der Darstellungen einheitlich und klar. Zahlreiche nicht unmittelbar erkennbare

Beziehungen wirken auf den Besucher ein und lenken Blicke und Gedanken auf das

religiöse Programm ("Unglück und Schutz des Himmels" und "Überwinde den Tod

durch den Glauben"). Der Betrachter wird dabei zum Objekt einer ausgefeilten

psychologischen Steuerung, der er sich kaum entziehen kann und deren Wirkung sich

in vielen Schilderungen des Kirchenraums von Zwiefalten wiederspiegelt.

| Zur Vergrößerung klick mich an ! |

|

| 1 Konstruktion des Fluchtpunkts der Zentralperspektive im

Hauptschiff

(Foto: Blume) |

Hier ist zunächst die perspektivische Anordnung der einzelnen Bauelemente zu

nennen, welche trotz der Fülle von Stukkatur, Malerei und schwingender Architektur

leicht zu konstruieren ist. Das Foto der Abb. 1 wurde in Augenhöhe eines

erwachsenen Besuchers, der im Eingang zum Hauptschiff steht, aufgenommen. Im

Fluchtpunkt der Zentralperspektive vor dem Chorgitter befinden sich Kruzifix und

Marienfigur. Damit wird dieser Bereich von vorneherein in den Mittelpunkt der

Betrachtung gerückt. Unterstützt wird dieser Effekt durch die vorhangartige Anordnung

der rotgetönten Säulen.

In das Hauptschiff gelangt der Besucher durch niedrige Vorhallen mit drei Deckengemälden von Franz Sigrist [3]. Das linke Bild stellt die Hinrichtung der Königin Athalia durch das Schwert dar, das rechte schildert die Bestrafung des Tempelschatzräubers Heliodorus; er wird unter Pferdehufen zerstampft. Diese drastischen Bilder werden noch durch das mittlere, besonders niedrig [4] angeordnete Deckengemälde übertroffen, das B. Schurr wie folgt beschreibt: "Die untere Partie des Bildes zeigt in den verschiedenartigsten Gestalten die Unglücksfälle, welche das Kloster im Laufe der Zeiten getroffen haben. Links eine häßlich entstellte Frau an ihrem eigenen Kinde nagend (Hungersnot); weiter rechts eine Figur, welche aus einem Gefäß zündende Blitze schleudert (Blitzschlag und Feuersbrunst) (. . .); um diese Figur drei Köpfe, frei schwebend, welche Feuer und Hagelsteine ausspeien (. . .). Daneben klagende Menschen. In der Mitte schreitet ein Krieger einher, Schwert und Brandfackel in der Hand haltend und eine Pergamentrolle zernagend, als Zeichen, dass der Krieg auch die verbrieftesten Rechte der Menschen zerreißt. Zu den Füßen des Kriegers ist ein feuerschnaubender Hund und ein Ungeheuer mit ausgebreiteten Flügeln, die Schrecken des Krieges darstellend (. . .). Rechts ein Sensenmann mit Pestbeulen, ein Menschenskelett und Totenkopf, verendete Tiere; sie erinnern an die Pest. (. . .)" [2]. (Die obere Partie des Bildes beschreibt den Schutz durch den Himmel vor den geschilderten Unglücksfällen.)

Beim Eintritt in das Langschiff öffnet sich dem Besucher himmelsgleich der weite,

hohe und helle Kirchenraum [4]. Hier befindet sich das bekannteste und zugleich

wirkungsvollste Kunstwerk des Münsters, das große Deckengemälde von Fr. Joseph

Spiegler [3] aus dem Jahre 1751, "ein absoluter Höhepunkt barocker Freskenmalerei"

[5,6] (Abb. 2 und 3). Es wird nicht ohne Grund als der wesentlichste Wirkungsträger

der Kirche überhaupt angesehen. Über die Ursachen hierfür ist viel gerätselt und

spekuliert worden. Die allerdings wenig überzeugenden Deutungsversuche umfassen

das Spektrum von ausschließlich formal künstlerischen über inhaltlichen bis zu

psychologischen Aspekten.

Zunächst ist das ca. 14,5 m x 30 m große Bild in seiner Vielfalt hervorragend durchkonstruiert, was sich anhand von Weitwinkelaufnahmen (wie in Abb. 2 gezeigt) demonstrieren lässt. Im Schnittpunkt der möglichen Verbindungslinien zwischen gegenüberliegenden analogen Punkten und damit im Bildmittelpunkt befindet sich die Figur des Heiligen Benedikt. Regelmäßige Anordnungen, die (wie beispielsweise die Wolkenspiralen in fast allen anderen Zwiefaltener Deckengemälden [7]) den Blick des Betrachters steuern, sind im Fresko des Langschiffs nicht zu entdecken. Die auffallend ovale Anordnung der Darstellung prägt der rechteckigen Langschiffdecke eine runde, kartuschenhafte Form auf, die alle Darstellungen zu einer merkwürdigen Einheit zusammenzufassen scheint.

Zum anderen, inhaltlichen, Aspekt schreibt Schurr: "In der Mitte des Ovalgemäldes

schauen wir die Hl. Dreifaltigkeit. Rechts von Gott Vater auf den Wolken ist Maria mit

dem Szepter in der Linken; Engel umgeben sie. Von ihr geht ein Strahl aus auf ein auf

Leinwand gemaltes Muttergottesbild mit einem Stern an der linken Schulter und dem

Jesuskind auf dem Schoße, welches ein Kreuz in der Hand hält. Es ist dies das

Gnadenbild in der Kirche des Hl. Ambrosius zu Rom, weIches der Hl. Benediktus in

seiner Jugend besonders verehrt haben soll. Von diesem Bilde ergießt sich ein

Gnadenstrahl auf den Hl. Benediktus, welcher mit ausgespannten Armen in

Verzückung zum Bilde aufschaut. Er vermittelt Gnade und Erleuchtung (Feuerzungen)

anderen, besonders solchen, welche durch Wort und Schrift zur Verherrlichung

Mariens beigetragen haben und zum Teil dem Benediktiner Orden angehört haben (.

. .).

Das Innere des großen Deckengemäldes ist durch eine Reihe der wichtigsten

Wallfahrtsorte der Muttergottes wie mit einem Kranze umgeben" [2].

Der dritte, psychologische, Aspekt ist von Schömig wie folgt ausgedrückt worden: " Fr. J. Spiegler hat mit diesem einzigartigen Gemälde ein Spitzenwerk, einen absoluten Höhepunkt barocker Deckenmalerei geschaffen. (. . .) Er faßt sämtliche vier Joche des gewaltigen Langhaus-Mittelraumes durch sein riesenhaftes Fresko zusammen und öffnet die Langhaus-Tonne im hin und mitreißenden, "himmlischen Mahlstrom". Es öffnet sich ein kreisender Wolkenstrudel mit braunem Rand, und dieser Wolkenstrudel ist von längsovaler, schiefrunder Form (. . .). In diesem unheimlichen Wolkenkranz, dessen Inneres sich als beherrschende goldgelbe Fläche vor das verschwindende Blau legt, erscheint die Heiligste Dreifaltigkeit. (. . .). In kurvenden Treppen und machtvollen Mauerfronten klingt das fast schwindelerregende, schaurige Kreisen des Wolkenstrudels aus. (. . .). Gelbliche, rötliche, bräunliche Töne des Freskos erinnern an Surrealistisches. (. . .). Dieses riesenhafte Fresko ist einer der wesentlichsten Wirkungsfaktoren des gewaltigen Zwiefaltener Kirchenraums, vielleicht der wesentlichste Wirkungsträger überhaupt. Jeder Besucher dieser Kirche ist von dem braunen Wolkenstrudelrand, von dem leuchtenden (auch fahlen) Goldgelb der Fläche des Strudels und von dem dargestellten dramatischen Vorgang gepackt und gefesselt. (...)" [5]. (Tintelnot [8] beschreibt das Fresko und dessen Wirkung mit ähnlichen Worten; siehe Abschnitt 4.)

Vergleicht man das Langschiffgemälde mit den anderen, viel weniger bekannten Deckengemälden des Münsters, so findet man, dass es gegenüber diesen eher ruhig wirkt. Dies mag vordergründig daran liegen, dass das dargestellte Geschehen weniger dramatisch ist und sich zusätzlich noch im Zentrum des Bildes befindet.

Es ist aber auch eine andere Deutung möglich.

2 Das Deckengemälde von Zwiefalten - eine Anamorphose ?

Eine zufällige Entdeckung erfordert neben dem Standpunkt im räumlichen Sinne auch

eine seelische Bereitschaft und gegebenenfalls technisches Hilfsmittel. Letzteres kann

die Fotografie mit ihren Verfremdungsmitteln sein. So war es nur ein Zufall, der die

Autoren auf eine möglicherweise anamorphotische Darstellung im Deckengemälde

des Hauptschiffs von Zwiefalten aufmerksam machte: Bei der Herstellung von Fotos

der Decke des Hauptschiffes (Abb. 3) wurde der Projektor des Vergrößerungsgerätes

unscharf eingestellt. Durch diese von den vielen Einzelheiten abstrahierende

Unschärfe (Abb. 4) erkennt man, dass sich im Fresko möglicherweise die Darstellung

eines riesigen Totenschädels verbirgt (Abb. 5). Hierin mag der Grund für den von

allen Autoren stets geschilderten surrealistischen Effekt des Spieglerschen

Deckengemäldes liegen. (Jedoch muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass

die bildliche Unschärfe nur zur Entdeckung geführt hat, nicht aber die Voraussetzung

zum Erkennen ist.)

| Zur Vergrößerung klick mich an ! | |||

|

|

|

|

| 3 Deckengemälde; zentral mit normalem Objektiv aufgenommen

4 Wie Abb. 3; unscharf kopiertes Negativ 5 Skizze nach Abb. 3 (Foto: Blume) |

|||

Der Vergleich zwischen dem scharfen und dem unscharfen Bild gibt Einblick in die

Methoden des Malers. Beispiele sind:

Braun und Ocker (Schömig erwähnt zusätzlich "fahlgelb") sind nicht nur die

charakteristischen Farben des Freskos, sondern zugleich die Farben eines lange in

toniger Erde gelegenen Schädelknochens.

Dass Maria als gütige Mittlerin genau zwischen den böse blickenden Augen des

Schädels dargestellt ist, kann als provokativ extremer Gegensatz verstanden werden.

Das Kreuz auf der Stirn mag an die Besiegung des Todes durch Christus erinnern.

Mitten auf der Stirn des Schädels fliegt die Taube im Blau der Unendlichkeit.

Damit hat die auch für Zwiefalten gültige, alte Idee des Einheitsraumes wieder

gegriffen: Fragt sich der Betrachter bislang, was das ausschließlich Historien

schildernde Deckengemälde von F. J. Spiegler mit dem ansonsten überall konsequent

durchgeführten Programm der Kirche ("Unglück und Schutz des Himmels" sowie

"Überwinde den Tod durch den Glauben") zu tun haben könnte, so lässt es sich nun

zwanglos diesem Programm unterordnen.

3 Beziehungen zwischen Deckengemälde und Kirchenraum

Die Hypothese lässt sich weiter durch die Anordnung der Darstellung und deren

Beziehung zum Kirchenraum stützen.

So wird der Schädel sofort in seinem ganzen Umfang faßbar, wenn man das Langschiff des Münsters betritt. Die Orgelempore schwingt gerade nur so weit vor, dass sie die Darstellung des Schädels nicht stört.

Der Kopf ist so angeordnet, dass die Stirn zum Eingang und das Kinn zum Altar zeigen. Aus diesem Grunde sieht der Betrachter dem Schädel "ins Gesicht", wenn er aus der niederdrückenden, von F. Sigrist mit Schreckens- und Todesdarstellungen ausgemalten Vorhalle in das Kirchenschiff tretend befreit zur himmlischen Decke hinaufblickt. Da der Schädel nicht zentral, sondern etwas zum Eingang hin verschoben gemalt ist (vgl. Abb. 2), scheint er den Betrachter hochmütig, mürrisch und zugleich drohend "von oben herab" zu fixieren.

Vom Eingang her betrachtet erscheint der Stirnschädel ein wenig zu umfangreich, die Kieferpartie dagegen zu schmal. Steht man in der Mitte des Hauptschiffs, so stellt sich der Schädel weitgehend unverzerrt dar (Abb. 3). Bei der Wanderung zum Chorgitter beobachtet man mit zunehmender Entfernung vom Bildmittelpunkt eine perspektivische Verkürzung von Kieferpartie und Abflachung des Schädeldachs (Abb. 6). Die Erkennbarkeit nimmt dabei stark ab. Damit sind die Standorte zwischen Eingang und Hauptschiffzentrum offenbar die idealen Betrachtungs- und Erkennungspunkte für die anamorphotische Darstellung.

| Zur Vergrößerung klick mich an ! | ||

|

|

|

| 6 Foto vom Anblick der Decke vom Chorgitter aus und das

gleiche Bild um 180 ° gedreht.

Zum Vergleich mit Abb. 3 wurde das gedrehte Bild unscharf kopiert (Foto: Blume) |

||

Über den Sinn dieser Anordnung kann man nur spekulieren. Denkbar ist, dass nicht nur

die geometrische Perspektive des Raumes, sondern auch das Schreckensbild der

Decke psychologische Zwänge auf den Besucher ausüben sollen. (Schließlich fällt der

Bau von Zwiefalten in die Zeit des Höhepunktes der Gegenreformation.) Die

Beeinflussung gilt offenbar jenen Gläubigen, die allzu lange beim Anblick der

himmelartigen Decke verharren und zu ihr befreit vom Druck der

Schreckensdarstellungen im niedrigen Vorraum aufblicken. Sie sollen nicht durch die

Schönheit des Deckengemäldes abgelenkt werden, sondern erneut erschreckt durch

das (unbewußte) Erkennen des Todes auf die Gnade und Erlösung versprechenden

Darstellungen von Jesus Christus und der Gottesmutter Maria vor dem Chorgitter zugehen [9].

Die perspektivische Veränderung der Schädelform hat ihren Grund darin, dass die

Tonnendecke in sich ungleichmäßig gewölbt ist und der Schädel innerhalb des

Gemäldes, wie schon erwähnt wurde, nicht zentral liegt. Die mit der Stirn bemalte

Deckenfläche ist die dem Chor gegenüberliegende starke Endwölbung der

Hauptschiffdecke über dem Eingang, während sich die Kinnpartie im weniger

gebogenen mittleren Deckenbereich befindet. Für dieses Gemälde ist also nicht nur

die lineare Perspektive von Bedeutung. Die Projektion von Planperspektiven auf die

gewölbte Malfläche hat noch zusätzliche, vom Maler zu konstruierende Verzerrungen

der Darstellung zur Voraussetzung [10].

Nun kann auch geklärt werden, warum manche Fotografien des Deckengemäldes

(wie beispielsweise die Abb. 2) die anamorphotische Darstellung eines Schädels nicht

sofort erkennen lassen. Dies liegt daran, dass man, um die gesamte Decke samt

Einfassung auf einem Bild darzustellen, auf Weitwinkelobjektive zurückgreifen muss.

Durch deren Randverzerrungseffekte wird die Wölbung in eine Ebene verwandelt;

damit wird aber auch der Kunstgriff des Malers, nämlich die Verzerrung der

Planperspektive durch Projektion auf eine gewölbte Malfläche, rückgängig gemacht.

Die Folge ist wiederum eine Deformation des Schädels: Der Stirnschädel wird

überproportional vergrößert, während der Kieferbereich zu schmal erscheint. Dies

macht ein Vergleich zwischen den Abbildungen 2 und 3 deutlich.

Viele weitere Gründe sind zu nennen, warum das Deckengemälde sein Geheimnis nicht sofort preisgibt. Man muss sich wie bei jeder Anamorphose erst am Idealpunkt der Betrachtung befinden (und dies in der richtigen seelischen Bereitschaft!); entfernt man sich vom Idealpunkt, so nimmt die Erkennbarkeit rasch ab. Hinzu kommt, dass der Schädel die Decke des ganzen Hauptschiffs ausfüllt. Wenn man das Fresko von unten her betrachtet, steht man zu nahe am Bild; folglich kann man den Schädel in seiner Gesamtheit nur schwer erfassen. Weiter erschwert die durch detaillierte ikonographische Beschreibungen mit präzisen biblischen und historischen Bezügen von Autoren verschiedenster Kunstführer geförderte Betrachtung einzelner Objekte das Erkennen der Ganzheit. Hinzu kommt noch, dass auch die farbige Gestaltung den Eindruck zu verwischen scheint. Vor allem lenkt das die Ewigkeit symbolisierende (allerdings sparsam eingesetzte) Blau ab. Erst ein Schwarzweißfoto mit all seinen Grauabstufungen lässt den Eindruck, dass sich im Deckengemälde ein Totenkopf verbirgt, voll zur Geltung kommen.

4 Das Fresko von Zwiefalten - ein Vexierbild

Zur Untermauerung der Hypothese ist es zweckmäßig, im Münster nach weiteren

derartigen Darstellungen zu suchen.

| Zur Vergrößerung klick mich an ! |

|

| 7 Wandfresko in der Totenkapelle

(Foto: Blume) |

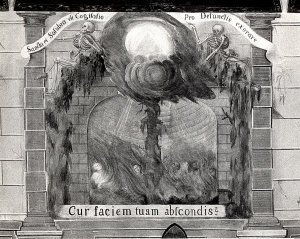

Fündig wird man in der Totenkapelle des Münsters, welche neben dem Chor liegt.

Auch hier trifft man auf viele totentanzartige Skelettdarstellungen, die alle

auffälligerweise ebenfalls in braunen Farbtönen gehalten sind. Das

bemerkenswerteste Wandfresko ist jedoch das in Abb. 7 gezeigte.

Unter dem Motto "Cur faciem tuam abscondis (Warum versteckst Du Dein Gesicht)?" ist eine Fegefeuerszene dargestellt; gequälte Menschen schreien zum Himmel hinauf. Über einer Wolkenspirale ruht unbewegt Gottes Auge in einem Dreieck, nur schwach von einem weißen kreisförmigen Untergrund abgehoben. Diesen Untergrund kann man unschwer als halbverdeckten Totenschädel deuten. Gottes Auge befindet sich wie die Taube im großen Deckengemälde im Zentrum des Bildes zwischen den Augen des Schädels. Das Motto sollte für eine Totenkapelle, wo der Tod jedem offen begegnet, eindeutig sein: Die Frage ist ursprünglich an Gott gerichtet (Hiob 13,24). Möglicherweise besitzt dieses Motto aber auch für den im Fresko halbverborgenen Tod und damit auch für das große Deckengemälde Gültigkeit; dann hat der Maler mehr oder weniger deutlich auf seine anamorphotische Darstellung hingewiesen.

F. J. Spieglers Deckengemälde ist also möglicherweise ein Vexierbild mit anamorphotischer Perspektive; es "steigt aus einer bizarren Formlosigkeit, in der alles konsequent berechnet ist" [11]. Ruhelose Wolkenstrudel und Menschengetümmel werden zum ruhenden, starrenden Totenschädel zusammenkonstruiert. Der für anamorphotische Perspektiven und Vexierbilder notwendige Bruch zwischen Gestalt und Aufzeichnung [11] ist gegeben; die Grundelemente addieren sich zu einer neuen Form. Ein "festgefügtes Chaos" [12] entsteht. Es ruft im Betrachter Unruhe hervor, reißt ihn mit: Dies mag die Erklärung für die surrealistische Wirkung des Bildes sein.

Vexierbilder sind subjektive Illusionen, die von äußeren Sinneseindrücken ausgehen [13,14]. Sie werden durch den Inhalt der Wahrnehmungen beeinflußt. Die Erwartung des Betrachters, etwas Bestimmtes zu sehen, fördert das Zustandekommen der Illusionen. Das Münster von Zwiefalten ist weitgehend auf das "Memento mori" zugeschnitten (wie etwa Abb. 8 zeigt). Der Betrachter wundert sich deshalb über das friedliche Bild des Deckengemäldes; er vermutet unbewußt (offenbar mit einer gewissen Berechtigung) mehr dahinter und erkennt instinktiv, dass "etwas nicht stimmt".

Es sei nach der möglichen Lösung des Rätsels an dieser Stelle zusammengefaßt, was Tintelnot über das Zwiefaltener Deckengemälde schreibt: "Im Langhausfresko . . . ist die Suggestionskraft des Visionsraumes fast noch unheimlicher [als im Vierungsfresko]. Erregend wirkt schon die Behandlung der Randzone . . . Die Wolken . . . erhalten etwas Kartuschenhaftes . . . Gewittrige Wolken führen uns aus der Rahmenzone in eine Illusionswelt fast Grünewaldschen Geistes. Schon Licht und Farbe sind außernatürlich . . . Braunrote Wolkenbänke, die, traumhaft entstofflicht, sich wie die Lefzen eines riesigen Rachens spannen . . . In gelblichen Schimmer gehüllt, scheinen sich die Figuren aufzulösen . . . Das Fresko ergänzt das Raumbild dynamisch, es wird eine zeitlos überredende, erregend überraschende Vision . . . Nur selten entstehen derartige Synthesen, noch seltener zwingt ihre künstlerische Vision selbst das Raumbild so in ihren Bann wie in Zwiefalten . . . Unter . . . Spieglers Händen [konnte] das Rokokofresko . . . etwas Schauriges, Furchterregendes annehmen". [8]

Mit seiner Bemerkung, dass der Wolkenkranz kartuschenhaft wirkt, dokumentiert Tintelnot, dass auch er das Gefühl hatte, etwas von den Randdarstellungen Getrenntes müsste im Deckenfresko enthalten sein. Er stellt bereits fest, dass innerhalb dieser Kartusche, die er mit einem drohenden Maul vergleicht [15], sich die Einzelheiten zugunsten einer Ganzheit auflösen, welche er allerdings nicht zu fassen oder gar zu definieren vermochte.

Vergleicht man nun Tintelnots emphatische Beschreibung mit der nüchternen Argumentation unserer Arbeit, so muss man feststellen, dass er vor der Lösung des Rätsels stand. Tintelnot hat wie auch Schömig die psychologische Wirkung eines vor dem Hintergrund des Infernos besonders grausig gemalten "lebendigen" Totenschädels auf die Menschen beschrieben.

| Zur Vergrößerung klick mich an ! |

|

| 8 Die Kanzel (Ezechiels Vision vom Totenfeld)

(Foto: Blume) |

5 Suche nach Beweisen

Es ist denkbar, dass F. J. Spiegler einen offiziellen Auftrag zu einer derartigen

Gestaltung des Deckengemäldes erhielt. Man muss sich nur in die Zeit der

Gegenreformation zurückversetzen, in eine Zeit, die Doppeldeutigkeit und Illusion zu

ihren Stilmitteln machte und deshalb häufiger auf die Gestaltung von Anamorphosen

zurückgriff.

Nachforschungen in Literatur und zugänglichen Dokumenten haben aber bislang

nichts ergeben, was auf einen Auftrag schließen könnte [16]. Nicht auszuschließen ist,

dass es gar keine schriftliche Vereinbarung gibt. Schließlich hätte eine, wenn auch

zufällige Offenlegung der psychagogischen Methoden den Mitteilungs- bzw. "Werbe"-

Effekt der Darstellung verringert, wenn nicht sogar verhindert.

Die Anamorphose im Deckengemälde des Langschiffs von Zwiefalten könnte aber

auch nur ein Geniestreich des Malers gewesen sein, dem der scharfe Beobachter

Tintelnot, wie schon angedeutet, ein gewisses Maß an "makabrem Geschmack"

nachsagt.

Die Sichtung weiterer Gemälde von F. J. Spiegler sollte deshalb die Hypothese stützen. Schurr gibt eine Übersicht der wichtigsten Werke dieses Malers: "Eine seiner besten Arbeiten ist das Deckengemälde in der Kirche zu Wolfegg 1735, welches die Ruhmestat eines Grafen von Sonnenberg aus dem Hause Waldburg verherrlicht (Ölskizze hierzu im Kloster Ottobeuren). - Er malte ferner in der Kirche zu Weingarten ABB. St. Johann von Nepomuk und St. Leonhard, 1738 - K. Ochsenhausen AB. Madonna mit St. Benediktus, 1747. - K. Untersulmettingen OA. Biberach DF. - K. Gossenzugen OA. Münsingen DF. 1749. - K. Altheim OA. Riedlingen DF. St. Martinus erweckt einen Toten, 1747, wohl auch HAB. Christi Geburt. - K. Schussenried ABB. St. Valentin und St. Vincenz, 1737. - Weiter werden ihm die DFF. in der Pfarrkirche Kißlegg zugeschrieben. - Ottobeuren, Kempten, Konstanz, Mainau, Ueberlingen, Radolfzell, Pfullendorf, Säckingen, Muri, Engelberg." [2]

Vielleicht lassen sich auch in diesen Darstellungen anamorphotische Spielereien "enttarnen". Wichtig wäre dabei auch die Sichtung der Entwürfe, denn jede Anamorphose ist geplant, nichts darf dem Zufall überlassen bleiben.

Danksagung

Herrn Erzabt (res.) Dr. Ursmar Engelmann OSB (Beuron) sowie Herrn Prof Dr. Konrad

Hoffmann (Kunsthistorisches Seminar der Universität Tübingen) sei für freundliche

Hinweise sowie kritische Diskussion gedankt.

| Literatur und Anmerkungen | |

| [1] | W. Pinder: Deutscher Barock, Die Blauen Bücher, K. R. Langewiesche, Königstein 1961, S. 98 und 112. |

| [2] | B. Schurr: Das alte und neue Münster Zwiefalten, Ulm 1910.

F. Kreuzer: Zwiefalten, Forschungen zum Programm einer Oberschwäbischen Benediktiner-Kirche, Dissertation Berlin 1964. |

| [3] | Franz Sigrist, geb. 1720 in Wien, daselbst 1807

gestorben. Ab 1750 arbeitete F. Sigrist in Augsburg, später in Paris und Wien.

Franz Joseph Spiegler, geb. 1691 in Wangen i. A., Schüler des Kaspar Sing, trat zuerst in Ottobeuren auf, wohin ihn sein Landsmann, Abt Rupert Neß, berufen hatte, später eine Zeitlang in Riedlingen a. D. ansässig, lebte er zuletzt, angeblich als bischöflicher Hofmaler, in Konstanz. Er starb daselbst 1757. |

| [4] | Die Decke des Vorraums ist ca. 7 m, das Tonnengewölbe des Hauptschiffs 21,3 m hoch. |

| [5] | K. H. Schömig: Abteikirche Zwiefalten, Mittelbayerische Druckerei und Verlags-Gesellschaft mbH., Regensburg 1972. S. 12 f. |

| [6] | Kath. Pfarramt Zwiefalten (Hrsg.): Ehemalige Klosterkirche Zwiefalten. R. Holder Verlag. Urach 1972. S. 5. |

| [7] | Es sei hier an die berühmte Wolkenspirale in J. B. Zimmermanns Deckengemälde der Kirche von Steinhausen erinnert, vgl. C. Lamb: Die Wies, Süddeutscher Verlag, München 1964, S. 53 und Bild 24. |

| [8] | H. Tintelnot: Die barocke Freskenmalerei in Deutschland, Verlag F. Bruckmann, München 1951, S.111, 112, 271, 298. |

| [9] | Diese horizontale Führung des Gläubigen hat eine vertikale Entsprechung in der Kanzel des Münsters. Hier wandert der Blick vom Totenfeld (Abb. 8) hinauf zu den Darstellungen, die die Heilige Dreifaltigkeit symbolisieren ("Unglück und Schutz des Himmels"). |

| [10] | F. Leemann: Anamorphosen, Du Mont Schauberg, Köln 1975, 4. Kapitel. Vgl. hierzu auch die Entwürfe zu den Arbeiten von M. C. Escher, in: B. Ernst: Der Zauberspiegel des M. C. Escher, Verlag Heinz Moos, München 1978. |

| [11] | J. Baltrusaitis: Vorwort zu F. Leemann: Anamorphosen, Du Mont Schauberg, Köln 1975, S. 6. |

| [12] | A. P. de Mandiargues: Das Wunder Arcimboldo, Du Mont Buchverlag, Köln 1978. S. 41. |

| [13] | H. Schober und I. Rentschler: Das Bild als Schein der Wirklichkeit, Moos Verlag, München 1971, S. 18. sowie Abb. 108, 109. |

| [14] | E. Lanners: Illusionen. C. J. Bucher. Luzern und Frankfurt/M. 1980, S. 80. |

| [15] | Tatsächlich hat man beim Anblick der Schädeldecke von der Orgelempore aus den Eindruck, in einen Haifisch-Rachen zu schauen. Dieses Gefühl wird noch durch die Zahnreihen des Schädels verstärkt; vgl. hierzu die Abb. 62 in H. Tintelnot [8]. |

| [16] | Persönliche Mitteilung von U. Engelmann, Beuron. |