Prof. Blumes Tipp des Monats Februar 2004 (Tipp-Nr. 80)

Beim Experimentieren den Allgemeinen Warnhinweis

unbedingt beachten.

Zunächst einmal die richtige Frage einer Lehrerin: Ist es immer notwendig, dass

die Kinder die 21 %-Zahl kennen? In der Grundschule zumindest reicht es aus zu

sagen, dass ein Teil der Luft aus Sauerstoff besteht. Um das zu verdeutlichen, gibt es in der Literatur oder in Mitmach-Labors (wie

dem Teutolab Physik) vor allem zwei Experimente, die man auch mit den Schülern

durchführen kann. Leider sind aber die meisten Erklärungen wissenschaftlich

nicht immer korrekt, weil die Versuche bei genauem Hinsehen gar nicht das

beweisen, was sie sollen - nämlich dass Luft zu einem Teil aus dem die

Verbrennungsprozesse unterstützenden Sauerstoff besteht. Zunächst geht es um einen Versuch, der zeigen soll, dass ein Teil der Luft

beim Verbrennen verschwindet. Versuch 1: Das Ei in der Flasche

Wie weise ich nach, dass Luft (21 %) Sauerstoff enthält?

Wir kochen ein Ei so, dass es noch weich ist ("Vier Minuten-Ei"), und pellen es ab.

Dann benötigen wir noch eine weithalsige Flasche (Milch- oder

Saftflasche oder einen Erlenmeyerkolben). Die Öffnung muss von dem Ei abgedeckt

sein - aber ohne, dass es hineinfällt.

Dann rollen wir ein Stück Zeitungspapier locker zusammen, entzünden es und

werfen es in die Flasche. Diese decken wir dann rasch mit dem gepellten Ei ab.

Wenn die Flamme verlischt, rutscht das Ei in die Flasche.

|

|

|

|

| Bild 1 (Fotos: Daggi) |

Dieses Experiment führt übrigens auch die englische Lehrerin (gespielt von Jodie

Foster) in dem Film "Anna und der König" den Königskindern vor. Das verblüffende

Phänomen wird mit dem Sauerstoffverbrauch durch Verbrennung begründet. Diese

Erklärung ist aber nicht ganz richtig. Durch die Verbrennung entstehen ja auch Abgase,

bei vollständiger Verbrennung sogar mehr als an Luft verbraucht wird, wenn man an das

Kohlenstoffdioxid und an den Wasserdampf denkt.

Was passiert in erster Linie wirklich? Wenn man das Ei auf die Flaschenmündung

legt, brennt das Papier schon. Die heiße Luft in der Flasche ist dann

entsprechend verdünnt. (Wir kennen das vom Heißluftballon.) Wenn die Flamme

erlischt, kühlt die Luft rasch ab und erzeugt dabei einen Unterdruck. Der wird

durch den äußeren Luftdruck ausgeglichen; er drückt das Ei in die Flasche hinein. Wer's

nicht glaubt, probiere eine entsprechende Versuchsvariante.

|

| Bild 2 (Foto: Daggi)

Hierzu gibt es einen Film (2,6 MB) Klicke hier |

Das Gleiche gilt für den nächsten Versuch, mit dem man des öfteren sogar auch schon

quantitative Aussagen zur Luftzusammensetzung wagt.

|

Versuch 2: Die schwimmende Kerze

In der Zwischenzeit üben wir etwas, nämlich das Aufstülpen eines großen Glases oder einer Käseglocke auf die Wasseroberfläche. Wegen der eingeschlossenen Luft ist der Wasserspiegel innen tiefer als draußen. Damit das Wasser drinnen und draußen gleich hoch steht, müssen wir die Luft aus dem Glas herauslassen. Das machen wir mit einem Trinkhalm, den man knicken kann. Dann nehmen wir das Glas wieder heraus. Anschließend setzen wir das brennende Teelicht auf die Wasseroberfläche, stülpen das Glas samt

Trinkhalm darüber, entfernen dann rasch den Trinkhalm und beobachten, was passiert.

|

Bild 3

(Foto: Daggi)

Die Volumenänderung ist relativ gering. Bei uns waren das immer nur 10 %. Eine quantitative Auswertung

ist also nicht möglich.

Auch hier ist die Erklärung die gleiche wie eben: Wenn man die Käseglocke draufsetzt, ist die

Luft wegen der brennenden Kerze schon heiß und entsprechend dünn. Beim Verlöschen der

Kerzenflamme kühlt die Luft ab. Der äußere Luftdruck presst Wasser in die Käseglocke.

Hier ist die Volumenänderung allerdings größer als im ersten Versuch, weil sich ein Teil

des gebildeten Kohlenstoffdioxids im Wasser löst.

Hinzu kommt noch, dass eine Kerze schon erlischt, wenn der Sauerstoffgehalt der Luft noch bei ca. 15-17 Vol %

liegt. D. h. wenn die Kerze ausgeht, ist erst 1/3 des Sauerstoffs verbraucht.

Wie kann man denn nun eigentlich den Sauerstoffgehalt der Luft

exakt bestimmen?

Man könnte in einem geschlossenen System von außen elektrisch zünden. Der Aufbau hierzu ähnelt dem

Versuch 2. Dieses Experiment hat den Vorteil, dass bei der Volumenänderung wirklich nur der

Sauerstoffverbrauch eine Rolle spielt. Dazu müsste ein leicht entzündlicher Brennstoff genommen werden,

der keine gasförmigen Verbrennungsprodukte entwickelt. So ein Stoff ist gut getrockneter roter Phosphor.

Der bildet ein festes Oxid, das zudem wasserlöslich ist. Der Versuch ist aber nur etwas für wirklich

geübte Experimentierprofis.

Es gibt noch einen anderen, exakteren Versuch.

|

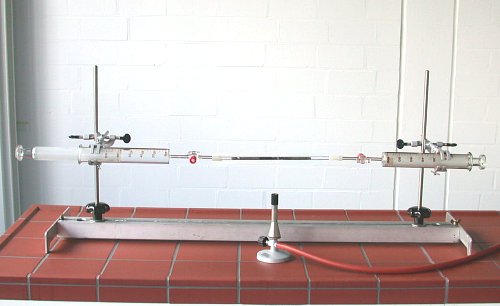

Versuch 3: Quantitative Luftzersetzung im Kolbenproberversuch

|

Bild 4

(Foto: Daggi)

Die Volumenabnahme beträgt tatsächlich ein Fünftel der vorgelegten Luft.

Noch ein Hinweis:

Bei Verwendung eines dicken Verbrennungsrohres anstelle des dünnen Quarzrohrs stellen wir fest,

dass deutlich mehr als 20 ml Luft verschwunden sind. Überlegen wir einmal: Im Verbrennungsrohr und

den Verbindungsleitungen ist ja auch Luft mit Sauerstoff enthalten gewesen. Deren Volumenabnahme

zeigt der Kolbenprober mit an.

Zur Berechnung müssen wir deshalb noch das Volumen der Apparatur abschätzen (z. B. 75 ml) und zu den 100 ml Luft im Kolbenprober addieren. Das Volumen der Eisenwolle können wir bei diesen Rohren vernachlässigen. (Wenn wir ein dickeres Verbrennungsrohr verwenden, müssen wir es ja nicht vollständig mit Eisenwolle ausstopfen!) Das fehlende Volumen (35 ml) wird auf das Gesamtvolumen (175 ml) bezogen. Das Ergebnis bestätigt: Es ist tatsächlich ein Fünftel der vorgelegten Luft "verschwunden".

Man kann bei Versuch 3 die Eisenwolle (zuvor mit Kochsalzlösung anfeuchten!) im Quarzrohr auch verrosten lassen. Dann dauert der Versuch zwar etwas länger, ist aber ebenfalls quantitativ auswertbar.

Rüdiger Blume

Diese Seite ist Teil eines großen Webseitenangebots mit weiteren Texten und Experimentiervorschriften auf Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie.

Letzte Überarbeitung: 11. Juni 2009, Dagmar Wiechoczek