Prof. Blumes Tipp des Monats Februar 2007 (Tipp-Nr. 116)

Beim Experimentieren den Allgemeinen Warnhinweis

unbedingt beachten.

Spektakulär: Magnesium reduziert Quarz

Überall benötigen wir Silicium - vor allem in der Datenverarbeitung. Wie stellt man eigentlich Silicium her? Das Element kommt in der Natur nur gebunden vor - letztlich als Quarz SiO2. Zur Gewinnung des Siliciums muss man das Oxid reduzieren. In der Technik geht man so vor, dass man unter großem Energieaufwand SiO2 mit Koks reagieren lässt. Diese Reaktion ist endotherm:

690,4 kJ + SiO2 + 2 C ———> Si + 2 CO

Die dazu notwendigen Temperaturen von 2000 °C erreicht man nur in einem elektrischen Lichtbogenofen.

Mit dem Reduktionsmittel Magnesium ist die Reaktion exotherm.

SiO2 + 2 Mg ———> Si + 2 MgO + 292,7 kJ

(Warum schreiben wir die Energie mit einem positiven Vorzeichen, obwohl die Reaktion

exotherm ist? Bei der Angabe der Energie als integralen Bestandteil einer chemischen

Reaktion ist sie Reaktionsprodukt. Also wird ihr Vorzeichen (wie beim MgO) positiv

geschrieben.

Wenn wir jedoch die Reaktionsenergie getrennt von der Reaktionsgleichung ausweisen,

dann muss es DH = -292,7 kJ/Mol Silicium heißen,

weil sich diese Angabe auf das beschriebene System "Chemische Reaktion" bezieht. Denn

das System verliert Energie, die es an die Umgebung abgibt.)

Die Reduktion können wir deshalb auch im Schullabor versuchen.

|

Versuch 1: Reduktion von Quarz durch Magnesium

Wir wiegen in einem kleinen Becherglas stöchiometrische Mengen an Kieselgel und an Magnesiumpulver ab, z. B. 6 g SiO2 und 4,7 g Mg. Wir vermischen beide gut. Dann häufeln wir das Ganze auf eine feuerfeste Unterlage. (Zum Schutz des Labortischs sollten Sie am besten einen Ziegelstein verwenden!) Wir stecken ein Stück Magnesiumband in die Mischung und entzünden das Band mit einem Bunsenbrenner. Achtung! Es darf keiner in die Flamme blicken!! Im Unterricht sollten Sie deshalb vor den Aufbau einen Sichtschutz stellen, der die Flamme völlig abdeckt. Ergebnis: Mit einem hellen Aufleuchten entzündet sich das Gemisch und brennt innerhalb weniger Sekunden ab. Es bleibt ein braunschwarzes Gemisch zurück. Wir lassen die Produktmischung abkühlen. |

|

| Bild 1: Reduktion von SiO2 durch Magnesium (Foto: Daggi)

Hierzu gibt es einen Film (2,4 MB) Klicke hier |

Nun müssen wir das Gemisch vom Magnesiumoxid befreien. Dazu verwenden wir Salzsäure.

|

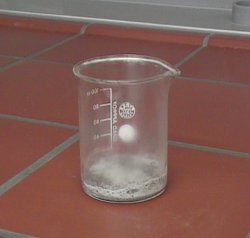

Versuch 2: Die knatternde Reaktionsmischung

Ergebnis: Die Mischung schäumt auf. Man hört ein knatterndes Geräusch und erkennt gleichzeitig kleine Flämmchen, die aufblitzen und rasch wieder verlöschen. |

|

| Bild 2: Die knatternde Reaktionsmischung (Foto: Daggi)

Hierzu gibt es einen Film (3,6 MB). Stellen Sie den Lautsprecher an! Klicke hier |

Was löst die Mini-Explosionen aus? Bei der Reduktion entsteht durch Nebenreaktionen eine

Silicium-Magnesiumverbindung, das Magnesiumsilicid Mg2Si.

SiO2 + 4 Mg ———> Mg2Si + 2 MgO

Dieses bildet mit Salzsäure gasförmigen Siliciumwasserstoff, Silan.

Mg2Si + 4 HCl ———> SiH4 + 2 MgCl2

Das Molekül des Silans SiH4 ist tetraedrisch gebaut - wie sein PSE-Homologes Methan. Anders als das Methan ist es sehr instabil; es verbrennt deshalb an der Luft mit einem Knall spontan zu SiO2.

SiH4 + 2 O2 ———> SiO2 + 2 H2O + 1518 kJ

Ein Tipp: Wenn man es besonders schön knattern lassen will, muss man bei Versuch 1 einfach etwas mehr Magnesium zugeben. Aber nicht zuviel! Denn zuviel Silan ist auch gefährlich.

|

Versuch 3: Abtrennung des Siliciums

Ergebnis: Es ist graubraunes Silicium entstanden - wenn auch noch verunreinigt. Wenn sich das Pulver ein wenig knirschig anfühlt, ist das ein Hinweis auf nicht vollständig umgesetztes Kieselgel. Außerdem ist ja auch etwas SiO2 entstanden, als wir die Mischung „knattern“ ließen. Hinweis: In der Technik gibt es selbstverständlich Wege, aus dem Produktgemisch Silicium abzutrennen. Das können wir hier natürlich nicht zeigen. |

Bild 3: Siliciumpulver aus Versuch 3

(Foto: Daggi)

Können wir das Silicium wieder verbrennen? Silicium ist - obwohl es mit 912 kJ/mol eine starke Oxidationswärme

besitzt - eine inerte Substanz. Erst oberhalb von 1000 °C reagiert es ausreichend mit Sauerstoff unter Rückbildung

von SiO2.

Bild 4: Silicium-Wafer

(Foto: Daggi)

Von unserem Silicium ist es bis zum Einkristall-Wafer, aus dem

Computerbauteile gemacht werden, noch ein weiter Weg!

Rüdiger Blume

Diese Seite ist Teil eines großen Webseitenangebots mit weiteren Texten und Experimentiervorschriften auf Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie.

Letzte Überarbeitung: 23. Juni 2009, Dagmar Wiechoczek