|

| Bild 1: Laubfrosch

(Foto: Blume) |

Überleben von Tieren im zugefrorenen Teich

|

| Bild 1: Laubfrosch

(Foto: Blume) |

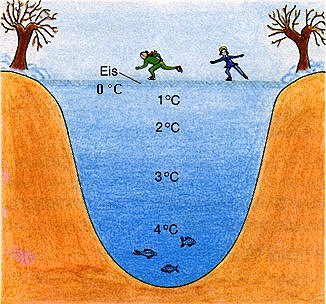

Das Überleben von Wassertieren im zugefrorenen Teich hat die Dichteanomalie

des Wassers zur Voraussetzung.

Zunächst einmal hat die geringe Dichte von Eis zur Folge, dass Teiche nie von unten

her, sondern von oben her zufrieren. Das Eis garantiert an seiner Grenze zum Wasser

die Gleichgewichtstemperatur von 0 °C, egal wie kalt es "draußen" ist. Hinzu kommt,

dass Eis ein hervorragendes Isoliermaterial ist. Die Eisdecke isoliert das Wasser mit

zunehmender Dicke immer besser gegen weiteren Wärmeverlust. Es bilden sich unter

unseren irdischen Bedingungen deshalb höchstens etwa 75 cm dicke Schichten.

Diese schirmen nicht nur die Kälte ab, sondern sind außerdem für die Fotosynthese

durch Algen ausreichend lichtdurchlässig, so dass auch unter diesen Bedingungen

Sauerstoff produziert werden kann.

Unter der Eis/Wasser-Grenze steigt die Temperatur mit der Tiefe des Sees an, um bei

etwa 1,20 m stehen zu bleiben. Jetzt ist der Eigendruck auf das Wasser so groß, dass

es sein Minimalvolumen erreicht. Damit verbunden ist die Temperatur von 4 °C. Egal

wie hoch der Druck wird: Das Wasser hat seine dichteste Struktur erreicht und die

damit verbundene Temperatur kann nicht 4 °C unterschreiten, aber auch nicht

überschreiten. Dann müsste ja das Volumen des Wassers zunehmen. Deshalb sind

ausreichend tiefe Oberflächengewässer, Meere und Ozeane ohne sonderliche

Strömungen in größeren Tiefen immer 4 °C kalt - oder 4 °C warm, wenn man so will.

Bei diesen Temperaturen fühlen sich Fische und andere Lebewesen recht wohl.

Die Konsequenz aus der Anomalie des Wassers: Tiefere Seen und Meere frieren

nach unten hin nie ganz zu. Es gibt genug Raum für das Leben, wenn auch manchmal

nur für Leben im Schneckentempo. Wasser garantiert also ideale Bedingungen für

das Leben im Wasser - nicht nur in den Ozeanen der Polarregion, sondern auch im

Goldfischteich.

|

| Bild 2 (Quelle: Cornelsen) |

Allerdings hat die Dichteanomalie auch negative Auswirkungen auf das Leben im

Teich: Die Schichtung des Wassers kann bei stehenden Gewässern dazu führen, dass

ein kontinuierlicher Stoffaustausch zwischen den Zonen unterbleibt. Daher neigen

stehende Gewässer zum "Umkippen", d. h. zur Ausbildung sauerstoffarmer und

deshalb lebensfeindlicher Zonen. Das ist vor allem bei Seen mit viel

Pflanzenwachstum der Fall. Paradoxerweise versorgen die Wasserpflanzen den See

nicht mit Sauerstoff, wie sie es für die Atmosphäre tun. Denn aufgrund des schnellen

Wachstums (z. B. wegen Düngereintrag) sterben sie auch rascher ab. Beim Verwesen der

Biomasse wird durch die Bakterien übermäßig viel Sauerstoff verbraucht. Es bilden

sich reduzierende Verhältnisse aus. Dadurch entstehen Methan, Schwefelwasserstoff

und Phosphin (PH3). Letzteres entzündet sich spontan beim Kontakt mit

Luftsauerstoff. Hierauf beruhen die Legenden von den Flämmchen und Geistern im Moor.

Lies hierzu:

Wie Bakterien anaerob leben und dabei Eisensulfid produzieren.

Weitere Texte zum Thema „Wasser“