Prof. Blumes Tipp des Monats Oktober 2007 (Tipp-Nr. 124)

Beim Experimentieren den Allgemeinen Warnhinweis

unbedingt beachten.

Magnetismus

Zum Magnetismus erreichen uns immer wieder Anfragen. Nun betrifft das eher die Physik als die Chemie. Aber wenn wir das ganze unter dem Stichwort „Stoffeigenschaften“ sehen, sieht das schon ganz anders aus: Magnetische Eigenschaften gehören zu den objektiven, charakteristischen Stoffeigenschaften. Und das betrifft nicht nur die Permanentmagneten, die wir aus dem häuslichen Umfeld her kennen.

Ein Vorwort an die Magnetismus-Fachleute

Liebe Leute, hier geht es nicht um magnetische Suszeptibilitäten, magnetische

Feldstärken, magnetische Momente, Weisssche Bezirke und so weiter. Hier geht es

darum, Magnetismus und einige seiner Phänomene für Anfänger anschaulich und vor allem

kindgerecht zu erklären. Wenn Sie Vorschläge in diesem Sinne haben, sind Sie herzlich

willkommen!

Die Fragen

Hier ist nun eine typische Anfrage, über die wir heute nachdenken wollen:

| “Ein Magnet wird durch Eisen abgeschirmt. Aber nicht durch ein Aluminiumblech. Warum?“ |

Und hier ist eine andere interessante Frage:

| “Wenn man z. B. eine Büroklammer mit einem Magneten anziehen möchte und schiebt eine Blechdose dazwischen, wird die Büroklammer nicht mehr angezogen. Warum? Eigentlich müsste doch der Blechdeckel magnetisiert werden und die Büroklammer anziehen. Im Gegensatz dazu, kann ich mehrere hintereinander hängende Nägel mit einem Magneten anziehen; dabei magnetisieren sich doch auch die Nägel bzw. ziehen sich untereinander an.“ |

Wir vergleichen Magnetismus mit Licht

Beide beruhen auf Kraftfeldern. Licht (und die andere Strahlung wie Ultraviolett oder Infrarot)

ist letztlich ein elektromagnetisches Feld. Bei einem Magneten handelt es sich – wie der Name

schon sagt – um ein magnetisches Feld. So wie eine Lampe Licht ausstrahlt, so strahlt ein Magnet

„Magnetismus“ aus. Diese „Magnetismusstrahlung“ können wir mit einem Trick sichtbar machen. Dazu

benötigen wir Eisenspäne oder Magnetitpulver.

|

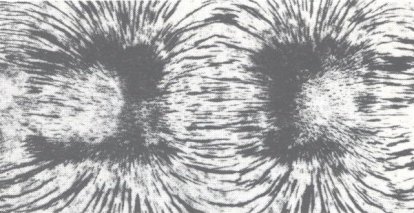

Versuch 1: Magnetfeld sichtbar gemacht

Ergebnis: Wir erhalten ein Abbild der Linien des Magnetfelds. |

Bild 1: Magnetische Feldlinien – sichtbar gemacht.

Links: Pole von zwei Stabmagneten (Foto: Cornelsen).

Rechts: Ringmagnet aus dem Lautsprecher (Foto: Blume)

So wie es Stoffe gibt, die Licht absorbieren (wie z. B. ein Stück Pappe) oder

auch Licht durchlassen (wie z. B. Glas oder ein Diamant), so gilt das auch für die

magnetischen Felder. Es gibt offenbar magnetisch „durchsichtige“ und

„undurchsichtige“ Materialien.

|

Versuch 2: Magnetische „Durchlässigkeit“

Nun zu den Abschirmversuchen: Die Flächen der hierbei genutzten Materialproben müssen deutlich größer als die des Permanentmagneten sein.

Zunächst wird gezeigt, dass der Magnet das Probe-Eisenstück tatsächlich anzieht und auch trotz (nicht zu starken) Schüttelns festhält. Teil 1: Dann legen wir den Magneten auf das Eisenblech und halten das Probe-Eisenstück darunter. Ergebnis 1: Das Probe-Eisenstück wird nicht angezogen und fällt herunter. Teil 2: Nun legen wir den Magneten auf das Alublech und halten das Probe-Eisenstück von unten dagegen. Ergebnis 2: Diesmal haftet das Probe-Eisenstück am Magneten. Letzteres Ergebnis erhalten wir auch mit Glas, Pappe, Calcit- und Gipskristallen. |

Offenbar kommt es zu einer Wechselwirkung zwischen den

Feldern und der Materie

Vergleichen wir die Mechanismen der Wechselwirkung bei Licht und beim Magneten.

Elektromagnetische Felder (Licht)

Materie ist „elektrisch aufgebaut“, das heißt, sie besteht aus elektrisch geladenen Teilchen.

Da gibt es negativ geladene Elektronen und positiv geladene Atomkerne.

Die Elektronen können zunächst einmal durch elektromagnetische Felder, zu denen auch das sichtbare Licht oder auch die Ultraviolettstrahlung gehören, angeregt werden. Sie werden dabei auf höhere Bahnen gehoben, oder die Moleküle bzw. Teile von ihnen werden zum Schwingen gebracht. Dabei wird die Energie des elektromagnetischen Feldes absorbiert; das Licht wird verschluckt. In welchem Umfang das geschieht, ist stoffspezifisch. Metall z. B. ist wegen der leicht anregbaren Elektronen für Licht undurchsichtig, Glas oder der Diamant sind durchsichtig. Manchmal wird nur ein Teil aus dem Spektrum des Lichts verschluckt. Dann ist der ansonsten durchsichtige Edelstein wie der Rubin z. B. rot. Darauf beruhen auch unsere Farben. Metalle reflektieren das Licht – dadurch kommt es zum typischen metallischen Glanz.

Bleibt noch eine Frage: Erreicht die Absorption nicht mal eine Sättigung? Das heißt, wenn man Materie länger bestrahlt, wird dann nicht auch die Pappe durchsichtig? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Es wird immer ein Teil der eingestrahlten Energie wieder abgestrahlt. Hinzu kommt, dass ein großer Teil der Strahlung in Energie zur Schwingung der Moleküle und Atome und damit letztlich in Wärme umgewandelt wird.

Magnetische Felder

Beim magnetischen Feld ist das ähnlich. Man muss sich vorstellen, dass die Materie aus kleinsten

Magneten (Elementarmagneten) besteht. Ist ein Stoff nicht permanent magnetisch, so zeigen seine

Minimagneten aufgrund der Wärmebewegung in alle Richtungen.

Man unterscheidet hinsichtlich der Wechselwirkung der äußeren Magnetfelder mit diesen Minimagneten drei Stoffgruppen.

Gelingt es leicht, diese Elementarmagneten durch ein äußeres Magnetfeld auszurichten, so wird der Stoff durch den Magneten angezogen. Das machen am besten die Eisenkristalle. Deshalb nennt man solche Stoffe ferromagnetisch (lat. ferrum, Eisen). Beim „Bestrahlen“ eines Eisenstücks mit einem magnetischen Feld wird somit die Feld-Energie absorbiert; das Magnetfeld dringt nicht hindurch. Man kann durchaus sagen, dass Eisen magnetisch „undurchsichtig“ ist. Allerdings muss das Eisenblech dick genug sein!

Diese ferromagnetischen Stoffe sind noch keine Permanentmagneten, die z. B. Eisennägel anziehen können. Aber wenn das auf sie einwirkende Magnetfeld stark genug ist und das lange genug tut (wie beim Langzeitlagern neben einem permanenten Magneten oder im Inneren einer elektrischen Spule), behält der Stoff die Anordnung seiner Elementarmagneten schließlich bei; es ist zu einem Permanentmagneten geworden.

Findet wie beim Calcitkristall oder Glas keine Wechselwirkung statt, so ist das Material magnetisch völlig „durchsichtig“. Man nennt diese Stoffe diamagnetisch (lat. dia, hindurch).

Ist Aluminium also diamagnetisch? Bei unserem Versuch erwies es sich zwar als magnetisch durchsichtig. Aber man muss wissen, dass es durch ein starkes Magnetfeld durchaus angezogen werden kann. Solche Substanzen mit geringer Magnetisierbarkeit nennt man paramagnetisch (lat. parum, wenig). Diese Eigenschaft nutzt man zum Beispiel bei der Müllsortierung, um auch Aluminium abzutrennen („Kurzzeitmagnetisierung“).

Und auch hier stellt sich die Frage nach der Sättigung. Zwar kann man, wie wir gesehen haben, durch langfristige Einwirkung von Magnetfeldern aus Eisen oder Ferriten Permanentmagneten herstellen. Das scheinen „magnetisch gesättigte“ Stoffe zu sein. Jedoch müssen wir an die Wärmebewegung der Atome in den Kristallen der Stoffe denken. Diese wirkt sich störend auf deren magnetische Ordnung aus. Auch durch kurzfristiges starkes Erhitzen kann man die Elementarmagneten im Permanentmagneten wieder völlig in Unordnung bringen. Das konnte man als Schüler im Physiksaal unterm Tisch mit einem Feuerzeug besorgen…

Dazu reicht oftmals auch schon ein kräftiger Stoß oder einfaches Hinwerfen aus, um einen Permanentmagneten zu entmagnetisieren. Deshalb haben unsere Lehrer immer geschimpft, wenn uns beim Experimentieren ein Magnet hinfiel! Dann mussten sie wohl am Nachmittag antanzen und den Magneten wieder magnetisieren.

Es gibt mehr ferromagnetische Stoffe als Eisen

Da sind zunächst die dem Eisen verwandten Elemente Cobalt und Nickel. Aber auch viele der 4f-Elemente des

Periodensystems (PSE) finden wir hier, wie z. B. das Gadolinium.

Bild 2: Stabmagnet aus Gadolinium (Foto: Blume)

Hinzu kommt, dass auch viele Oxide (so genannte Ferrite) leicht magnetisierbar sind. Diese finden wir heute als Möbelmagneten, aber auch in den Ringmagneten aus den Lautsprechern wieder. Man erkennt sie daran, dass sie schwarz und ziemlich spröde sind. Dazu gehört auch das schon erwähnte Mineral Magnetit, das man als schwarzen Magnetsand an vielen Sandstränden findet.

Interessant ist das magnetische Verhalten von Edelstahl

Edelstähle sind Metallmischungen (Legierungen). Es gibt sehr viele Arten. Wenn wir verschiedene

Edelstahlsorten untersuchen (von denen viele in der Küche zu finden sind, z. B. in der Spüle, als

Kochtöpfe usw.), stellen wir fest, dass manche gar nicht magnetisierbar sind. Letztlich verhalten sich

diese wie ein Aluminium. Andere Edelstahlsorten sind nur wenig magnetisierbar; sie liegen in ihren

Eigenschaften gegenüber einem Permanentmagneten zwischen Eisen und Aluminium. Das Probe-Eisenstück in

unserem Versuch 2 wird vom aufgelegten Magneten durch die Edelstahlprobe zwar angezogen – aber so schwach,

dass man es leicht abschütteln kann. Probiert es mal aus!

Zurück zu den Fragen

Die erste Frage haben wir somit geklärt.

Wie steht es dann mit der zweiten Frage? Den ersten Teil der Frage haben wir schon zusammen mit der ersten

Frage beantwortet.

Zum anderen Teil: Die aneinander hängenden Nägel befinden sich im weitgehend freien Magnetfeld, das nicht

durch ein Eisenblech abgeschirmt ist. Das Magnetfeld kann deshalb seine Wirkung ohne „Eintrübung“ ausüben.

Das wird durch seine kreisförmigen Formen (siehe Bild 1) erleichtert.

Rüdiger Blume

Diese Seite ist Teil eines großen Webseitenangebots mit weiteren Texten und Experimentiervorschriften auf Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie.

Letzte Überarbeitung: 14. Juli 2013, Dagmar Wiechoczek