Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie

Tipp des Monats Mai 2024 (Tipp-Nr. 322)

Beim Experimentieren den Allgemeinen Warnhinweis

unbedingt beachten.

Der Sauerstoffabsorber im Katzenfutter

Jens Schorn

Bild 1: Der Sauerstoffabsorber

Bei einem Treffen unter Katzenfreunden fiel uns aus einer Tüte mit Hühnchenfiletsnacks aus „100% magerem Fleisch im Fleischanteil“ ein kleines blau-weiß gestreiftes Tütchen entgegen. In einschlägigen Foren wie „gutefrage.net“ [1] wird über den Zweck dieser Tütchen heiß diskutiert. Die Diskussionsbeiträge bewegen sich zwischen der Funktion als Trocknungsmittel und als Sauerstoffbinder. Bild 2: Hinweis auf der der Snackverpackung

Demnach soll es sich um einen Trockenbeutel handeln, der das Produkt frisch halten, aber nicht an die Katze verfüttert werden soll. Im Vergleich zu sogenannten Wärmekissen oder Wärmepflastern, die in den meisten Fällen aus einer Mischung aus Eisen, Kohlenstoff und Kochsalz bestehen, wird der Inhalt dieses Trockenbeutels auf Eisen, Kohlenstoff und Chlorid-Ionen untersucht. Experiment 1: Untersuchung der Inhaltstoffe des sogenannten Trockenbeutels A) Untersuchung auf Kohlenstoff mit Hilfe einer Redoxreaktion Material: Inhalt des Trockenbeutels, Kupfer-II-oxid Pulver, Reagenzglas mit Reagenzglasklammer, Brenner, Kalkwasser, Tropfpipette, Glasstab, Spatel. Bild 2: Inhalt des sogenannten Trockenbeutels

Durchführung:

Beobachtungen:

Ergebnis: Die rotbraunen Flecken zeigen die Entstehung von Kupfer durch eine Redoxreaktion mit Kohlenstoff an.

Die positive Kalkwasserprobe ist der Nachweis auf entstandenes Kohlenstoffdioxid.

Damit ist Kohlenstoff als Beutelinhalt nachgewiesen. B) Untersuchung auf Chlorid mit Hilfe einer Fällungsreaktion mit Silbernitrat Material: Inhalt des Trockenbeutels, destilliertes Wasser, Reagenzglas, ammoniakalische Silbernitratlösung, Tropfpipette, Spatel. Durchführung:

Beobachtungen:

Ergebnis: Der größte Anteil des Beutelinhalts ist wasserunlöslich. Die weiße Trübung entsteht durch die Bildung von Silberchlorid. Nach längerer Zeit sinkt das Silberchlorid zu Boden, es fällt aus.

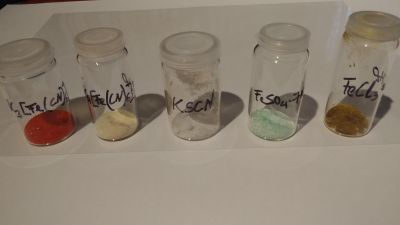

Damit ist der Salzanteil in Form von Chlorid als Beutelinhalt nachgewiesen. C) Untersuchung auf Eisenionen mit Hilfe von Farbreaktionen (Komplexbildungen) Material: Inhalt des Trockenbeutels, destilliertes Wasser, Kaliumhexacyanoferrat(III), Kaliumhexacyanoferrat(II), Kaliumthiocyanat, Eisen(II)-sulfat und Eisen(III)-chlorid als Vergleichssubstanzen. Tüpfelplatte, Tropfpipette, Spatel. Bild 4: Nachweisreagenzien und Vergleichssubstanzen (von links nach rechts) Kaliumhexacyanoferrat(III), Kaliumhexacyanoferrat(II), Kaliumthiocyanat, Eisen(II)-sulfat und Eisen(III)-chlorid

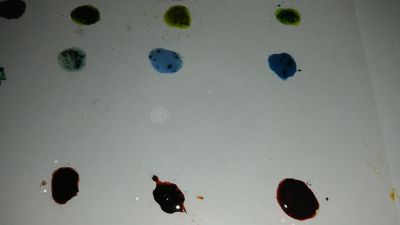

Bild 5a: Vorbereitete Tüpfelplatte (von oben nach unten) Kaliumhexacyanoferrat(III), Kaliumhexacyanoferrat(II), Kaliumthiocyanat. (Von links nach rechts) Eisen(II)-sulfat und Eisen(III)-chlorid, Inhalte von Trockenbeutel, Wärmekissen und Wärmepflaster.

Bild 5b: Vorbereitete Tüpfelplatte (von oben nach unten) Kaliumhexacyanoferrat(III), Kaliumhexacyanoferrat(II), Kaliumthiocyanat.

Durchführung:

Beobachtungen: Bild 6: Ergebnisse (von oben nach unten) Kaliumhexacyanoferrat(III), Kaliumhexacyanoferrat(II), Kaliumthiocyanat. (Von links nach rechts) Eisen(II)-sulfat und Eisen(III)-chlorid, Trockenbeutel, Wärmekissen, Wärmepflaster.

Bild 7: Nach einer zusätzlichen Ansäuerung mit Salzsäure der Gemische aus dem Trockenbeutel, Wärmekissen und dem Wärmepflaster.

Ergebnis: Die Vergleichsproben mit Eisensulfat und Eisenchlorid zeigen sofort die typischen Färbungen und somit den Nachweis auf Eisenkationen. Bei den Proben mit Kaliumhexacyanoferrat und den Eisensalzen entsteht sogenanntes Berliner Blau. Zum Verständnis der hier entstehenden Farbkomplexe findet man die Erklärungen unter diesem Link. Mit Kaliumthiocyanat entsteht nur bei Anwesenheit von Eisen(III)-Ionen die typisch dunkelrote Farbe, die aufgrund der Farbe auch gerne als anorganisches Blut bezeichnet wird. Genauere Hinweise zur Komplexchemie und den ablaufenden Reaktionen findet man unter diesem Link. Bei den Proben mit den Beutelinhalten können sowohl Eisen(II)- und auch Eisen(III)-Ionen nachgewiesen werden. Wobei hierzu die Beutelinhalte mit konzentrierter Salzsäure in Lösung gebracht werden müssen und dann mit den Kaliumsalzen zu den Farbkomplexen reagieren. Sämtliche Oxide oder Hydroxide des Eisens sind in Wasser sehr schwer löslich. Damit ist für den Inhalt des Trockenbeutels, wie auch für das Wärmekissen und das Wärmepflaster nachgewiesen, dass sowohl Eisen(II)- und Eisen(III)-Ionen enthalten sind.

(Foto: Schorn)

Welchen Zweck haben diese Tütchen in Trockenfutter von Haustieren?

Auf der Verpackung kann man dazu einen Hinweis finden.

(Foto: Schorn)

Wie funktioniert der Trockenbeutel?

Um das zu beantworten kann der beiliegende Trockenbeutel aufgeschnitten werden und der Inhalt auf seine Bestandteile untersucht werden.

(Foto: Schorn)

2 CuO + C → 2 Cu + CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

AgNO3 + Cl- → AgCl + NO3-

(Foto: Schorn)

(Foto: Schorn)

(Foto: Schorn)

Zum Vergleich mit Wärmekissen und Wärmepflaster

(Foto: Schorn)

(Foto: Schorn)

Der Inhalt des Trockenbeutels besteht also aus Eisen, Kohlenstoff (Aktivkohle) und einem Chlorid, in der Regel handelt es sich um Natriumchlorid.

Welche Aufgaben haben diese Inhaltsstoffe in dem Trockenbeutel?

Die wichtigste Funktion übernimmt das enthaltene Eisen in dem Trockenbeutel. Mit dem Sauerstoff in dem Beutelinhalt und der Restfeuchte in dem Fleischprodukt bilden sich über mehrere Reaktionen unterschiedlichen Produkte.

Zuerst entstehen Eisenhydroxide:

(1) 2 Fe + O2 + 2H2O → 2 Fe(OH)2

(2) 4 Fe(OH)2 + O2 + 2 H2O → 4 Fe(OH)3

Diese Hydroxide zerfallen zu Eisenoxidhydroxid und unterschiedlichen Eisenoxiden, wobei in jedem Fall wieder Wasser frei wird.

(3) Fe(OH)3 → FeO(OH)*H2O

(4) 2 FeO(OH) → Fe2O3 + H2O

(5) Fe(OH)2 → FeO + H2O

Das Eisen wird in allen Fällen hierbei oxidiert und der Sauerstoff aus dem Beutel wird chemisch in Eisenoxid oder Eisenoxidhydroxid gebunden. Auf diese Weise wird der Sauerstoff der Luft in dem Beutel entzogen. Der Beutelinhalt absorbiert auf diese Weise den Sauerstoffanteil der sich beim Verpacken des Produkts in der Luft im Beutel befindet.

Dieser Vorgang ist mit dem Rosten bzw. Korrodieren von Eisen vergleichbar [2], wie man ihn im Alltag an vielen Stellen beobachten kann, wobei es vom Sauerstoffgehalt und der verfügbaren Menge an Wasser abhängt, welche Eisenoxide bzw. Eisenhydroxide entstehen.

In diesem Zusammenhang dient das nachgewiesene Chlorid als Elektrolyt und fördert den Rostvorgang des Eisens in dem Trockenhaltebeutel. Die Aktivkohle hat die Aufgabe die Körner des Eisenpulvers voneinander getrennt zu halten, damit eine möglichst große Reaktionsoberfläche mit dem Sauerstoff existiert. Es dient als Rieselhilfe und hat auch noch den Nebeneffekt durch seine große Oberfläche evtl. auftretende Geruchsstoffe in dem Beutel zu binden.

Der Sauerstoff wird durch diesen Prozess chemische gebunden und das reduziert die Vermehrung von sogenannten aeroben Bakterien, die für den Fäulnisprozess von Fleisch verantwortlich sind. In Gegenwart von Sauerstoff würde das Fleisch dadurch schneller verderben.

Wie funktioniert das Trockenhalten durch den „Trockenbeutel“?

Hierzu vergleicht man die obigen Reaktionsgleichungen (1) und (2) sowie (3)-(5) miteinander.

Bei den Gleichungen (1) und (2) wird Wasser aus der Umgebung zur Bildung der Hydroxide chemisch gebunden.

(1) 2 Fe + O2 + 2H2O → 2 Fe(OH)2

(2) 4 Fe(OH)2 + O2 + 2 H2O → 4 Fe(OH)3

Beim Zerfall der Hydroxide in den Gleichungen (4) und (5) wird das Wasser aber in gleicher Menge wieder an die Umgebung abgeben.

(3) Fe(OH)3 → FeO(OH)*H2O

(4) 2 FeO(OH) → Fe2O3 + H2O

(5) Fe(OH)2 → FeO + H2O

Insgesamt stellt man fest, dass die restliche Feuchtigkeit im Beutel oder im Fleischprodukt nur kurzfristig in gebundener Form (in den Eisenhydroxiden) vorliegt. Nach dem Zerfall der Hydroxide wird das Wasser wieder an das Produkt bzw. die Verpackung abgegeben.

Dies kann man im Vergleich bei einem frisch gestarteten Wärmepflaster auf der Innenseite der Pflasterhülle gut erkennen.

Bild 8: Innenseite eines aufgeschnittenen Wärmepflasters im Betrieb mit sichtbarem Kondenswasser

(Foto: Schorn)

Insgesamt kann man die Frischhaltefunktion des beigelegten Beutels laut Angaben des Herstellers bestätigen. Diese Funktion erfüllt der beigelegte Beutel aber nur, weil er den Sauerstoff aus dem Gasinhalt der Verpackung chemisch bindet und somit die Bakterienvermehrung verringert. Das Fleisch kann nicht so schnell verfaulen.

Die Funktion das Fleischprodukt zu trocknen erfüllt der Sauerstoffabsorber aufgrund der nachgewiesenen Stoffe nicht. Hierzu müssten sich noch weitere Stoffe in dem sogenannten Trockenbeutel nachweisen lassen.

Quelle:

[1] https://www.gutefrage.net/frage/weiss-jemand-was-das-fuer-ein-paeckchen-ist

[2] https://www.chemieunterricht.de/dc2/auto/korrosio.htm

Diese Seite ist Teil eines großen Webseitenangebots mit weiteren Texten und Experimentiervorschriften auf Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie.

Letzte Überarbeitung: 13. Mai 2024, Fritz Franzke