Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie

Tipp des Monats Oktober 2024 (Tipp-Nr. 325)

Beim Experimentieren den Allgemeinen

Warnhinweis

unbedingt beachten.

Jens Schorn

Bild 1: Notwasserbrunnen Nr. 291 in Berlin Wedding

Einerseits ist der Zugang zu sauberem und frischem Trinkwasser in unseren Regionen eine

Selbstverständlichkeit. Andererseits wird die Angreifbarkeit auf diesen lebenswichtigen Stoff in diesem

Sommer durch vermutete Sabotage, „Verdacht auf Sabotage gegen die Bundeswehr – kontaminiertes

Leitungswasser?“ [1], auf Anlagen zur Trinkwassergewinnung deutlich. Meist wird von zuständigen Behörden, wie auch in diesem Fall in Köln-Wahn, geraten, keinesfalls

Trinkwasser aus dem Leistungsnetz der Kommune zu entnehmen. Da eine Trennung von Trinkwasser- und

Brauchwasserleitungen bislang in den Kommunen die große Ausnahme ist, suchen die betroffenen Bürger in

Notfällen nach Alternativen um an Trinkwasser und an Brauchwasser für die Körperhygiene und das

Wäschewaschen zu gelangen. In Berlin gibt es im öffentlichen Raum ca. 224 Trinkbrunnen [2] sowie aus historischen Gründen 2000

sogenannte Straßenbrunnen. Von diesen 2000 Straßenbrunnen sollen zwei Drittel Wasser in

Trinkwasserqualität liefern [3]. Auf eine Anfrage an den Senat von 2017, welchen Zwecken diese in Berlin vorhandenen Straßenbrunnen

(Notbrunnen) vorrangig haben, lautete die Antwort: „Sie dienen vorrangig der Sicherstellung einer

Ersatz- bzw. Notwasserversorgung der Bevölkerung im Krisen- bzw. Katastrophenfall bei einem

großflächigen Ausfall der netzgebundenen öffentlichen Wasserversorgung.“ [9] Die Standorte dieser Notbrunnen sind leicht herauszufinden [4,5], aber die Anzahl an verfügbaren

Brunnen, die Trinkwasserqualität liefern ist fortlaufend zu gering, gerade um in Notfällen den Bedarf

abzudecken. Somit stellen sich folgende Fragen: Experiment 1: Chloridnachweis in Wasserproben [6] – Volumetrische Bestimmung mit

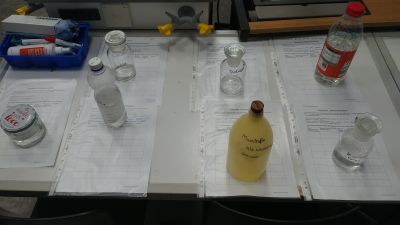

Silbernitrat unter Verwendung von Kaliumchromat als Endpunktindikator Material: Bild 2: Chemikalien für den Chloridnachweis und Carbonatnachweis (hier nicht

beschrieben)

Durchführung: β (Cl-) = (A-B) * 1000mg / C Beobachtungen: Der Farbumschlag zeigt das Titrationsende der Messung

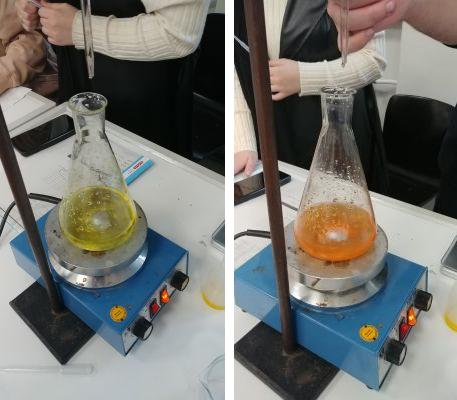

an. Bild 3-4: Anfang der Titration (links), Ende der Titration (rechts)

Ergebnis: Bei Bestimmung von Chlorid werden die Chlorid-Ionen direkt

mit einer Silbernitratlösung titriert. Es bildet sich schwerlösliches Silberchlorid als weißer

Niederschlag. (1) Ag+ + Cl- -> AgCl (s) Als Indikator für die Erkennung des Endpunktes dieser Fällungstitration dient gelbes

Kaliumchromat. Der Endpunkt der Titration wird dadurch erkannt, dass ein geringer Überschuss an

Silber-Ionen (die zu bestimmenden Chlorid-Ionen sind verbraucht und als AgCl ausgefällt) mit den

in der Lösung vorhandenen Chromat-Ionen (gelb) zur Ausfällung von rotbraunem Silberchromat

(rotbraun) führt. (2) 2 Ag+ + CrO42- ->

Ag2CrO4 (s) Experiment 2: Komplexometrische Bestimmung des Calciumgehalts sowie des Gesamtgehalts

an Calcium- und Magnesiumionen in Wasserproben [6] Material: Messung A) Messung B) Bild 5: Chemikalien für die Bestimmung von Calcium- und Magnesiumionen

Durchführung: Zuerst wird der Calciumgehalt c(Ca2+) allein

bestimmt

(Messung A) und anschließend der Gehalt der Summe an Calcium- und Magnesiumionen

c(Ca2++Mg2+)

(Messung B). Die Differenz beider Messungen ergibt dann den Gehalt an Magnesiumionen

c(Mg2+).

A) Calciumgehaltmessung (3) c(Ca2+) = A*CE/B Beobachtungen: Der Farbumschlag zeigt das Titrationsende der Messung

an. Bild 6-7: Anfang der Titration (links), Ende der Titration (rechts)

Ergebnis Messung A: Bei der Bestimmung bilden die Calciumionen

(Ca2+)

mit der Calconcarbonsäure (HInd)3- einen roten Komplex. (4) 5 H2O + Ca2+ + (HInd)3- ->

[Ca(Ind)(H2O)4]2- + H3O+ Bei Zugabe von EDTA reagieren die Calciumionen zu einem farblosen Ca-EDTA-Komplex. (5) (H2EDTA)2- + Ca2+ + 4 H2O ->

[Ca(EDTA)*(H2O)2]2- + 2 H3O+ Der Komplex zwischen Calcium-Ionen und dem EDTA ist stabiler als zwischen den Calcium-Ionen und

der Calconcarbonsäure, sodass zum Ende Calconcarbonsäure freigesetzt wird und die blaue

Eigenfarbe das Ende der Titration anzeigt. (6) [Ca(Ind)*(H2O)4]2- +

(H2EDTA)2- →

[Ca(EDTA)(OH2)2]2- + (HInd)3- + H2O +

H3O+

Man erhält den Gehalt an Calciumionen in mol/L. Eine Umrechnung in mg/L ergibt sich durch

Multiplikation mit der molaren Masse der Ionensorte. B) Messung des Gesamtgehalts von Calcium- und Magnesiumionen c(Ca2++Mg2+) = A*CE/B Beobachtungen: Der Farbumschlag zeigt wie bei Messung A das

Titrationsende der Messung

an. Ergebnis Messung B: Sämtliche zweitwertige Kationen (hier

Ca2+ und

Mg2+ - Ionen) bilden mit dem Eriochromschwarzindikator (Ind) eine rote Verbindung.

(7) Ind2- + Mg2+ -> [Mg(Ind)] (8) Ind2- + Ca2+ -> [Ca(Ind)] Diese Verbindungen werden durch das farblose EDTA zerlegt. Der Komplex zwischen den

zweitwertigen Ionen und dem EDTA ist stabiler als zwischen den Ionen und dem Eriochromschwarz.

Zum Ende der Titration wird das Eriochromschwarz freigesetzt und zeigt wieder das Ende der

Titration an. (9) [Ca(Ind)] + EDTA2- -> [Ca(EDTA)] + Ind2- Man erhält den Gesamtgehalt von Magnesium- und Calcium-Ionen in mol/L. Durch Differenzbildung

der Messergebnisse von Messung A und B erhält man zusätzlich den Gehalt an Magnesium-Ionen in

mol/L. Mit den Messwerten kann man durch Umrechnung die Wasserhärte (Grad deutscher Härte)

ermitteln. Weitere Hinweise zu den chemischen Vorgängen bei der Komplexometrie findet man hier

Experiment 3: Sulfatnachweis in Wasserproben [6] – Gravimetrische Bestimmung mit

Bariumchlorid Material: Trockenschrank, Muffelofen, Porzellanschalen, Analysenwaage

d=0,1mg, Exikator, Trichter und Filter (aus aschefreiem Filterpapier), gewichtskonstante

Porzellantiegel, Bechergläser, Messzylinder, Messpipetten, pH-Indikator, Bild 8: Chemikalien für den Sulfatnachweis

Durchführung: β (SO42-) = a * 0,4115/ V Beobachtungen: Bild 9: Auswiegen der gewichtskonstanten Porzellantiegel

Bild 10: Fällung und Filtration von Bariumsulfat

Bild 11: Filterveraschung und Ausglühen der Tiegel im Muffeloffen

Ergebnis: Bei der Sulfat-Bestimmung werden die Sulfat-Ionen mit

Barium-Ionen zu schwerlöslichem Bariumsulfat gefällt. SO42- (aq) + Ba2+ (aq) -> BaSO4 (s)

Um dabei störende Carbonationen nicht mit auszufällen wird die Probe vorher mit Salzsäure

angesäuert. Man erhält den Sulfatgehalt der Proben in mg/L. Weitere Hinweise zu den chemischen

Vorgängen erhält man hier.

Experiment 4: Nitratnachweis in Wasserproben abgewandelt nach [6] – Fotometrische

Bestimmung mit Fertigreagenzien Material: Fotometer der Firma Winlab (WINLAB Data Line LED

Photometer) [7] inkl. Messküvetten, Aquanal-plus Mischreagenzien (Nitrat, niedrig, 0,1-30 mg/L

Best.Nr. 100320204), Bild 12: Arbeitsplatz für Nitratnachweis mit Fotometer

Durchführung: Beobachtungen: Bild 13: Nitratmessung für 7 Gewässerproben

Bild 14: Färbung beim Nitratnachweis der 7 Gewässerproben

Ergebnis: Eine vergleichbare Bestimmung von Nitrat als

Natriumnitrosalicylat wird auf der folgenden Seite erklärt.

Man erhält den Nitratgehalt der Proben in mg/L. Insgesamt wurden 6 Trinkwasserproben aus häuslichen Trinkwasserleitungen sowie 6 Wasserproben von

Notwasserbrunnen (Straßenbrunnen) aus dem Berliner Stadtgebiet untersucht. Bild 15: 6 Trinkwasserproben aus häuslichen Trinkwasserleitungen

Bild 16: 6 Wasserproben aus Notwasserbrunnen (Straßenbrunnen) aus dem Berliner

Stadtgebiet

(Foto: Schorn)

In welchem Umfang kann man dieses Wasser aus solchen Notwasserbrunnen

nutzen?

Kann man dieses Wasser in einfacher Form aufbereiten, um es nutzen zu können?

Diese beiden Fragen wurde im Rahmen eines Experimentierkurses untersucht.

Wie kann man den Chloridgehalt bestimmen?

(Foto: Schorn)

(Fotos: Schorn)

Wie kann man den Gehalt an Calcium- und Magnesium-Ionen bestimmen? Wie

ermittelt man die Wasserhärte?

(Foto: Schorn)

(Fotos: Schorn)

Wie kann man den Sulfatgehalt bestimmen?

(Foto: Schorn)

(Foto: Schorn)

(Foto: Schorn)

(Foto: Schorn)

Wie kann man den Nitratgehalt bestimmen?

(Foto: Schorn)

(Foto: Schorn)

(Foto: Schorn)

(Foto: Schorn)

(Foto: Schorn)

Wasserprobe

Ionensorten

Chlorid

Calcium

Magnesium

Sulfat

Nitrat

Trinkwasserprobe; Afrikanische Straße; 13351 Berlin

210mg/L

90,225mg/L

30,375mg/L

102,6 mg/L

2,37mg/L

Notwasserbrunnen Nr. 6; Bandelstraße; 10559 Berlin

122mg/L

228 mg/L

4,86 mg/L

381,95mg/L

5,25mg/L

Messwerte

| 13351 und 10559 (Einzugsbereich des gleichen Wasserwerks) |

1,34 mmol/L 47,57 mg/L |

2,36 mmol/L 94,63 mg/L |

0,36 mmol/L 8,75 mg/L |

0,80 mmol/L 76,8 mg/L |

0,03 mmol/L 1,86 mg/L |

|---|

Vergleichswerte nach Postleitzahlen auf der Basis der Analysedaten BWB im Jahr 2022 [8]

Ein Vergleich zwischen der Trinkwasserprobe aus der Afrikanischen Straße mit den Vergleichswerten der Berliner Wasserbetriebe, zeigt bis auf die Messungen des Chloridgehalts nachvollziehbare Messwerte.

Ein Vergleich der Trinkwasserprobe und der Notwasserbrunnenprobe zeigt erhebliche Abweichungen von den Trinkwasserwerten. Diese Abweichungen lassen sich mit der Filterwirkung des Sediments bei der Gewinnung von Trinkwasser erklären.

Das Berliner Trinkwasser wird ausschließlich aus Grundwasser gewonnen, dass durch Grundwasserpumpen aus einer Tiefe bis zu 170m an die Oberfläche gefördert wird. Das Grundwasser entsteht in Berlin durch die Filtration des Oberflächenwassers in Sand- und Kiesschichten.

Das Wasser aus den Notwasserbrunnen wird aus einer Tiefe bis zu 40 Metern gefördert und kommt aus einer geringeren Tiefe als das Grundwasser. Die Filtration des Oberflächenwassers ist in dieser Tiefe noch nicht soweit erfolgt, dass Wasser in Trinkwasserqualität entsteht. Darauf deuten besonders die Messwerte vom Sulfat- und dem Calciumgehalt hin.

Das Wasser aus Notwasserbrunnen eignet sich nachweislich nicht zum Trinken. Zum Wäschewaschen, Spülen und für die Körperhygiene ist es aber in Notfällen geeignet. Bleibt die Frage offen, welchen Einfluss einfach verfügbare Wasserfilter auf die Wasserqualität haben.

Diese Frage soll im Tipp Nr. 325 beantwortet werden.

Quellen:

[1] https://www.spiegel.de/politik/deutschland/koeln-wahn-verdacht-auf-sabotage-gegen-die-bundeswehr-kontaminiertes-leitungswasser-a-c4754c35-c380-4a92-a6b9-d2ecb140bc99

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Trinkbrunnen

[3] https://www.berlin.de/umwelt/themen/wasser/artikel.155619.php

[4] https://umap.openstreetmap.de/de/map/strassenbrunnen-berlin_2234#15/52.5542/13.3464

[5] https://www.bwb.de/de/trinkbrunnen.php

[6] Rump, Hans Hermann; Laborhandbuch für die Untersuchung von Wasser, Abwasser und Boden; 3.Aufl.K

Weinheim, Wiley-VCH; 1998"

[7] https://www.windaus.de/1828700226/1/VP67/100320204/100320204%20VGKL+Seite.html

[8] https://www.bwb.de/de/analysedaten-nach-postleitzahlen.php?PLZ=13351&send=Suche+starten

[9] https://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fenbrunnen_in_Berlin

Diese Seite ist Teil eines großen Webseitenangebots mit weiteren Texten und Experimentiervorschriften auf Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie.

Letzte Überarbeitung: 13. Oktober 2024, Fritz Franzke