Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie

Tipp des Monats Februar 2025 (Tipp-Nr. 329)

Beim Experimentieren den Allgemeinen

Warnhinweis

unbedingt beachten.

Dennis Dietz

Das Anzünden von Kerzen gehört für viele Menschen zum alltäglichen Leben dazu. Kerzen wecken das Gefühl

von Geborgenheit, können beruhigen und sogar Trost spenden. Außerdem bereiten Kerzen spirituell auf

Weihnachten vor, bspw. in einem Adventskranz. Mit der Zeit brennt jedoch jede Kerze ab und muss

irgendwann ausgetauscht werden. Bild 1: Abgebrannte Kerze in der Weihnachtszeit

Als meine Töchter in der Weihnachtszeit unsere abgebrannten Adventskerzen sahen, machten sie mir einen

interessanten Vorschlag: Ich solle unsere Kerzen doch einfach vor dem Entzünden in den Kühlschrank

stellen. Was kalt ist, brauche doch schließlich länger, um zu verbrennen. Diesem Vorschlag sind wir

umgehend gemeinsam experimentell nachgegangen. Wenn das feste Wachs zunächst kälter ist, dann sollte sich theoretisch die Zeit bis zum Phasenübergang

von fest nach flüssig erhöhen und die Kerze somit länger brauchen, um „abzubrennen“. Gleichzeitig müsste

sich jedoch die Helligkeit der Flamme verringern, da weniger Kerzenwachs in der gleichen Zeit schmilzt,

verdampft und schlussendlich verbrennt. Ob diese beiden Effekte so groß sind, dass sie von praktischer

Relevanz sind, haben wir in einem Modellversuch experimentell untersucht. Versuch: Untersuchung der Brenndauer von Kerzen in Abhängigkeit von deren

Ausgangstemperatur Zunächst werden Teelichter des gleichen Herstellers gewogen und jeweils gleich schwere

Teelichter zu Paaren zusammengestellt. Im Anschluss wird jeweils eines der beiden paarigen

Teelichter für mindestens 24 Stunden in das Tiefkühlfach gelegt. Nach dieser Zeit werden die

Teelichter aus dem Tiefkühlfach entnommen und gleichzeitig mit dem jeweils zweiten Teelicht, das

bei Raumtemperatur gelagert wurde, entzündet. Es wird die Zeit bestimmt, bis die beiden

Teelichter abgebrannt sind. Nachdem die Teelichter ausgegangen und abgekühlt sind, werden sie

ein zweites Mal gewogen.

Insgesamt wird die Brennzeit von jeweils drei Teelichtern, die für 24 Stunden entweder im

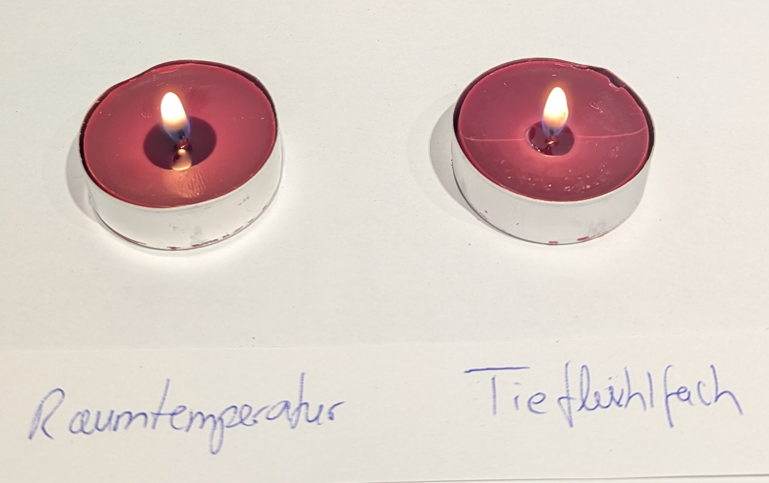

Tiefkühlfach oder bei Raumtemperatur gelagert wurden, gemessen und miteinander verglichen. Bild 2: Teelichter unterschiedlicher Ausgangstemperatur nach einer

Brenndauer von 15 Minuten

Beobachtung: Die Teelichter, die im Tiefkühlfach gelagert wurden, sehen an

wenigen Stellen rissig aus. Innerhalb der ersten halben Stunde des Abbrennens ist deutlich zu

erkennen, dass sich beim jeweils „tiefgekühlten“ Teelicht weniger flüssiges Wachs um den Docht

herum gebildet hat, als beim Teelicht, das zuvor bei Raumtemperatur gelagert wurde. Ein

Unterschied in der Größe der Flamme ist jedoch mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Es kann aber

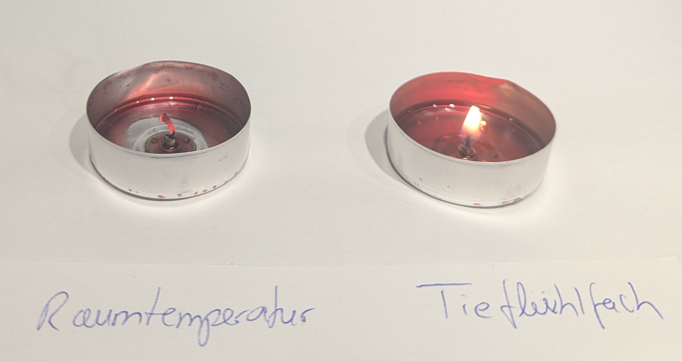

beobachtet werden, dass die bei Raumtemperatur aufbewahrten Teelichter deutlich schneller

abbrennen, als die Teelichter, die für 24 Stunden ins Tiefkühlfach gelegt wurden. Bild 3: Das bei Raumtemperatur aufbewahrte Teelicht brennt deutlich

schneller ab.

Die gemessenen Massen der Teelichter vor (m1) und nach (m2) dem Abbrennen

und die jeweiligen

Brenndauern (t) sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Tab. 1: Tabellarische Darstellung der Messwerte aus der experimentellen

Bestimmung der Abhängigkeit der Brenndauer eines Teelichts von dessen Ausgangstemperatur

Wie der Tabelle 1 eindeutig zu entnehmen ist, ist die Brenndauer von Teelichtern, die vorab im

Tiefkühlfach gelagert wurden, deutlich höher, als von Teelichtern, die bei Raumtemperatur aufbewahrt

wurden.

Die didaktischen Potenziale des hier dargestellten Experiments für den naturwissenschaftlichen

Anfangsunterricht sind enorm:

Die Schüler*innen können das experimentelle Vorgehen selbst planen und – wenn notwendig – ihre Planungen

auch zuhause umsetzen, ohne dass eine Gefahr für ihre Sicherheit gegeben wäre. Außerdem können die

Schüler*innen sowohl das Prinzip der Variablenkontrolle als auch erste Fehlerbetrachtungen systematisch

erlernen bzw. vertiefend üben. Danksagung:

(Foto: Dietz)

Die brennende Kerze – ein Klassiker aus dem

Anfangsunterricht

Die brennende Kerze ist wahrlich ein Klassiker aus dem naturwissenschaftlichen Anfangsunterricht,

wie man u.a. in Schulbüchern nachvollziehen kann [z.B. 1, S. 110]. Sowohl in Schulbüchern als auch im

Internet findet man zahlreiche Versuchsanleitungen rund um brennende Kerzen, bspw. vom

Lehrerfortbildungszentrum Chemie der Universität Rostock [2]. Warum Kerzen überhaupt brennen und

Vorschläge dazu, was man experimentell mit Kerzen alles so anstellen kann, hat auch Prof. Blume bereits

in der Vergangenheit umfassend beschrieben.

Viele Kerzen bestehen hauptsächlich aus Paraffin, einem Gemisch aus acyclischen, gesättigten

Kohlenwasserstoffen mit der allgemeinen Summenformel CnH2n+2 und n ≈ 18-32 [3].

Das Kerzenwachs

schmilzt, steigt aufgrund der Kapillarwirkung im Docht hoch, verdampft und verbrennt schließlich.

Zur experimentellen Überprüfung: Brennen „tiefgekühlte“ Kerzen“

wirklich länger?

Für unseren Modellversuch war es notwendig, auf das Prinzip der Variablenkontrolle zu achten. Wir

benötigten Kerzen, die aus dem gleichen Kerzenwachs (Paraffinwachs + identische Zusatzstoffe) bestehen

und in Größe und geometrischer Form identisch sind. Außerdem sollten die Kerzen recht klein sein, um die

Brenndauer in einem für das Experimentieren angemessenen zeitlichen Rahmen zu halten. Aus diesen Gründen

haben wir uns entschieden, klassische Teelichter eines festgelegten Herstellers miteinander zu

vergleichen.

Um sicherzustellen, dass mögliche Unterschiede in der Brenndauer nicht auf unterschiedliche Mengen an

Kerzenwachs in den Teelichtern zurückzuführen sind, haben wir die Teelichter sowohl vor als auch nach

dem Abbrennen gewogen. Zur Untersuchung des Einflusses der Ausgangstemperatur des Wachses auf die

Brenndauer haben wir Teelichter der gleichen Masse zu Paaren zusammengestellt und jeweils eines der

beiden Teelichter für 24 Stunden in das Tiefkühlfach gelegt, bevor wir beide Teelichter zur gleichen

Zeit entzündet haben. Die Brenndauer der Teelichter haben wir mit einer Stoppuhr bestimmt.

(Foto: Dietz)

(Foto: Dietz)

Starttemperatur in °C

Masse m1 in g

Masse m2 in g

Massendifferenz Δm in g

Brenndauer t in min

Kerzenpaar 1

20

12,0

1,2

10,8

237

Kerzenpaar 1

-17

12,0

1,2

10,8

267

Kerzenpaar 2

20

12,2

1,2

11,0

248

Kerzenpaar 2

-17

12,2

1,2

11,0

278

Kerzenpaar 3

20

12,0

1,2

10,8

239

Kerzenpaar 3

-17

12,0

1,2

10,8

268

Fazit

Die Brenndauer von Kerzen kann tatsächlich dadurch erhöht werden, dass diese vorab im Tiefkühlfach

gelagert werden. Ein Nachteil besteht jedoch darin, dass die Kerzen infolge der Tiefkühllagerung optisch

weniger ansprechend aussehen könnten.

Eine kleine Leseempfehlung zum Schluss: Der berühmte Naturwissenschaftler Michael Faraday hat sich

bereits im 18. Jahrhundert intensiv mit Kerzen auseinandergesetzt und im Zusammenhang mit dem

Unterrichten von Kindern festgestellt, dass „[e]s keine bessere, keine offenere Tür [gäbe], durch

die

man in das Studium der Naturphilosophie eintreten kann, als wenn man die physikalischen Phänomene

einer

Kerze betrachtet“ [4, S. 10, übers. d. A.]. Diese Aussage kann ich mit Blick auf die zu

beobachtende

Freude, die meine Töchter beim Experimentieren empfunden haben, definitiv bestätigen. Weitere spannende

Erkenntnisse aus den Arbeiten von Michael Faraday kann man in seinem Werk „The Chemical History of a

Candle“ nachlesen.

Ich danke meinen kleinen Experimentatorinnen Marie und Emma sowohl für die Idee als auch für die

gemeinsame Freude beim Experimentieren in der Weihnachtszeit für diesen Monatstipp.

Literatur:

[1] Arnold, K. et al. (2018). Fokus Chemie SI Gesamtband. Cornelsen.

[2] https://www.didaktik.chemie.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/Alle_MNF/Chemie_Didaktik/Forschung/Sekundarstufe_I/6._Feuer_und_Flamme.pdf,

letzter Zugriff: 28.12.24

[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Paraffin#:~:text=Paraffin%20ist%20leichtfl%C3%BCssig%2C%20%C3%B6lig%20oder,%2C%20Versiegelung%2C%20Pflege%20und%20Konservierung,

letzter Zugriff: 28.12.24

[4] Faraday, M. (2002). The Chemical History of a Candle. Dover Publications.

Diese Seite ist Teil eines großen Webseitenangebots mit weiteren Texten und Experimentiervorschriften auf Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie.

Letzte Überarbeitung: 12. Februar 2025, Fritz Franzke