|

Bild: DC2 |

|

Bild: DC2 |

Erst das Wasser, dann die Schwefelsäure...

Ein hoffentlich bekanntes Phänomen genauer untersucht

Der Merkspruch "Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure" ist für viele Schüler das einzige, was vom Chemieunterricht im Langzeitgedächtnis haften geblieben ist. Denn jeder weiß (oder sollte zumindest wissen), dass Schwefelsäure beim Verdünnen mit Wasser sehr heiß wird.

Sicherheitshinweise für alle folgenden Versuche

Das Tragen einer Schutzbrille und von Schutzhandschuhen ist unerläßlich!

Gib stets Säure in kleinen Portionen unter Umrühren mit einem Glasstab in kaltes

Wasser.

Lasse die Mischung gegebenenfalls zwischendurch gut abkühlen.

Immer daran denken: Auch verdünnte Schwefelsäure verursacht nicht nur in

Textilien Löcher.

|

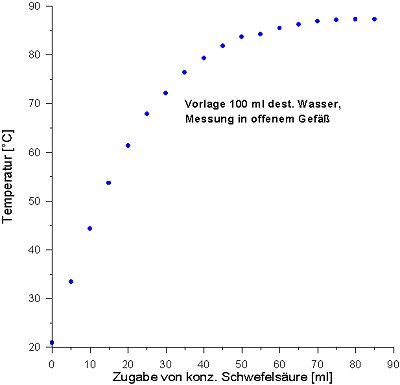

Versuch: Temperaturzunahme beim Mischen von Schwefelsäure

und Wasser

|

Warum konzentrierte Schwefelsäure beim Verdünnen so heiß wird

Der Grund dafür ist, dass sie mit Wasser chemische Verbindungen eingeht. Anstelle

von freien Oxonium-Ionen entstehen zunächst mit Wasser

Schwefelsäureverbindungen ("Hydrate") wie z. B.:

H2SO4 + H2O ———> H2SO4 · H2O /exotherm

(Lies: H2SO4 mit H2O.) Es bilden sich Hydrate mit bis zu 8 Wassermolekülen pro Molekül Schwefelsäure, also H2SO4 · 8 H2O. Diese Hydrate kann man sogar isolieren. Sie haben salzartige Strukturen wie z. B. [H3O+][HSO4-].

Ihre Bildungsreaktion ist stark exotherm. Die Energiemenge, die 1 Mol (

entsprechend 98 g) Schwefelsäure beim Verdünnen mit sehr viel Wasser

("unendliche Verdünnung") freisetzt, beträgt 95,33 kJ (bei 20 ºC).

Zum Vergleich: Die molare Verdampfungswärme von Wasser beträgt 40,67 kJ/mol.

Die Reaktions-Energie der Schwefelsäure reicht also aus, um mehr als zwei Mol

Wasser (also 36 mL) zum Verdampfen zu bringen. Dies ist der Grund, weshalb

Wasser, das auf die Schwefelsäure gegossen wird, sich im Berührungsbereich der

beiden Flüssigkeiten stark erhitzt, augenblicklich verdampft und zusammen mit

Säure aus dem Gefäß schießt.

Erst wenn die Hydratbildung abgeschlossen ist, kann die Schwefelsäure soweit verdünnt werden, dass sie wie eine richtige Säure auch Protonen an weitere Wassermoleküle unter Bildung freier Oxonium-Ionen abgibt. Nun reagiert sie auch mit unedlen Metallen wie jede andere Säure unter Bildung von Wasserstoff und Salzen und leitet den elektrischen Strom.

Warum läuft die Kurve in der Graphik 1 auf einen Sättigungswert hinaus?

Eigentlich sollte die Kurve kontinuierlich ansteigen. Für die Abweichung gibt es drei

Gründe:

| 1. | Die zugegebene Säure ist kalt und kühlt das Reaktionssystem ab. |

| 2. | Primär bildet sich das Oktahydrat H2SO4 · H2O. Deshalb ist zu Beginn die Steigung der Kurve maximal. Mit steigender Schwefelsäurezugabe nimmt der Wasservorrat ab; es bilden sich Schwefelsäurehydrate mit geringen Wasseranteilen; folglich wird die freiwerdende Energie immer geringer. |

| 3. | Schließlich finden sogar energiezehrende

Konkurrenzreaktionen um Hydratwasser statt; z. B.

H2SO4 · 8 H2O + H2SO4 ———> H2SO4 · 6 H2O + H2SO4 · 2 H2O |

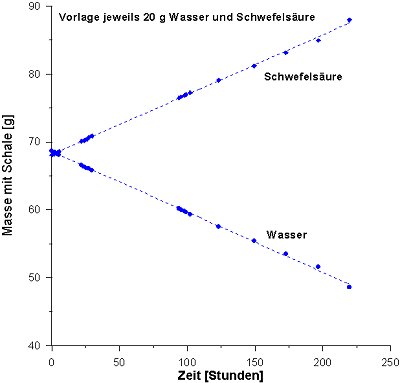

Schwefelsäure ist hygroskopisch

Die Eigenschaft, Wasser an sich zu ziehen, nennt man Hygroskopie; der Stoff ist

dann hygroskopisch (griech. hygrós feucht, skopéo schaue). Was das bedeutet,

könnt ihr durch einen Vergleich zeigen.

Läßt man Wasser oder eine andere Flüssigkeit offen stehen, so verdunstet

sie und das Gefäß wird leichter. Anders ist es bei der konzentrierten Schwefelsäure

Diese wird schwerer! Wie kommt das?

Schwefelsäure zieht Wasser an und somit auch Wasserdampf aus der Luft. Deshalb

findet sie auch als Trocknungsmittel im Exsikkator Verwendung.

|

Versuch: Nachweis der Hygroskopie (nicht nur der) Schwefelsäure

(Den Versuch könnt ihr auch mit Glycerin oder mit Kaliumhydroxid anstelle von Schwefelsäure wiederholen.) |

Schwefelsäure und Kohlenhydrate

Die Tendenz von Schwefelsäure, Wasser an sich zu reißen, geht soweit, dass

sie sogar aus organischen Molekülen Wasser abspaltet. Das kann man bekanntlich

besonders gut an den Kohlenhydraten zeigen, die dabei verkohlen.

C6H12O6 + 6 H2SO4 ———> 6 C + 6 H2SO4 · H2O /exotherm

|

Versuch: Zersetzung von Kohlenhydraten durch Schwefelsäure

|

Wegen dieser Fähigkeit, organisches Material zu zersetzen, ist die Schwefelsäure

so aggressiv und gefährlich.

Diese Eigenschaft wird aber auch technisch verwendet: Taucht man

Papier, das aus

Cellulose besteht, nur kurz in die Säure, so verkohlt es nicht, sondern wird in

Pergamentpapier umgewandelt.

|

Versuch: Herstellung von Pergamentpapier

|

Aber auch bei anderen Verfahren schätzt man die aggressive Hygroskopie der Schwefelsäure. Du kennst die Veresterungsreaktionen, bei denen Schwefelsäure als Katalysator wirkt. Ein Beispiel:

Genau genommen sind es ihre Protonen, die katalytisch wirken. Deshalb kann man hier auch jede beliebeige Säure oder sogar saure Kationenaustauscher verwenden. Schwefelsäure absobiert aber das zugleich entstehende Nebenprodukt Wasser und verschiebt damit das Gleichgewicht der Reaktion in Richtung auf Esterbildung.

Schwefelsäure-Hydrate kann man wieder zersetzen (oder wie man

Schwefelsäure recyceln kann)

Bei vielen chemischen Verfahren wie beim Aufschluss von Calciumphosphat zur

Düngemittelgewinnung oder von Titanerzen sowie in der organischen Chemie

benötigt man konzentrierte Schwefelsäure, die dabei auf einen Gehalt von etwa 20-30 %

verdünnt wird.

Das hygroskopische Verhalten der Schwefelsäure hat für die Umwelt fatale Folgen:

Diese Abfall-Schwefelsäure zur Rückgewinnung zu entwässern ist sehr

energieaufwendig und teuer. Aus diesem Grunde schüttete man früher diese

sogenannte Dünnsäure zu Tausenden von Tonnen einfach ins Meer ("Verklappen").

Die Folgen für die Umwelt waren teilweise verheerend. Die Säure wirkt zunächst

ätzend auf die Meerestiere. Sie erwärmt das Meer an der Einleitungsstelle bis zum

Kochen und versauert das Wasser. Hinzu kommt noch, dass die Dünnsäure große

Mengen an giftigen Salzen und organischen Verbindungen enthält, die die

Meeresorganismen vergiften.

Heute hat man in Deutschland davon Abstand genommen und ist zum Recyceln von

Schwefelsäure übergegangen.

Zunächst kann man verdünnte Schwefelsäure destillieren. Die Hydrate sind so

stabil, dass sie bis 338 °C abdampfen. Zurück bleibt Schwefelsäure, deren

Konzentrationen allerdings nur 98,3 % beträgt. Dann beginnt die Zersetzung der

Schwefelsäure.

H2SO4 ———> H2O + SO3 /endotherm

Bei 450 °C zersetzt sich die Schwefelsäure vollständig.

|

Bild: DC2 |

|

Versuch: Thermisches Zersetzen von Schwefelsäure

(Abzug!) Gib 10 mL verdünnte Schwefelsäure (w = 20 %) (C) in eine Porzellanschale und erhitze kräftig. In die Dämpfe hältst du ab und zu ein feuchtes Universalindikator-Papier. |

Die hohen Energiekosten für die entsprechenden technischen Prozesse werden vor allem durch ausgefeilte Verfahren zur Energierückgewinnung niedrig gehalten.

Rüdiger Blume

Literatur

Schulbücher sowie zugehörige Lehrerbücher aus dem Cornelsen-Verlag wie z. B. Chemie für Gymnasien 2 (Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern/Sachsen-Anhalt), Berlin 1998; S. 31 ff.

Holleman-Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1995.