Prof. Blumes Tipp des Monats Januar 2001 (Tipp-Nr. 43)

Beim Experimentieren den Allgemeinen Warnhinweis

unbedingt beachten.

Allerlei ums tägliche Bierflaschenöffnen

|

| Bild 1: Endlich Feierabend! (Bild: Thomas Blume) |

Jeder kennt den Maurertrick. Man reiche einem Kollegen freundlich eine Flasche mit Bier und

stoße mit ihm an. Zur allgemeinen Erheiterung schießt dem armen Kollegen das Bier aus der

Flasche und besudelt seine Hose. Die eigene Flasche jedoch bleibt ohne Schaumausfluss. Wie

kommt das? Das fragte uns die Redaktion des WDR 5 (90,6 MHz) für ihre Sendung "Leonardo",

die donnerstags um 16-17 Uhr ausgestrahlt wird.

|

| Bild 2: Der Maurertrick (Foto: Daggi) |

Wir haben das auch ausprobiert. Hier erst einmal der Versuch:

|

Versuch 1: Schaumbildung einer angestoßenen Flasche

Nun schauen wir einmal genau hin: Das wird dadurch erleichtert, dass wir die Etiketten entfernt

haben. Um Glasbruch zu vermeiden, nehmen wir zum genaueren Studium der Vorgänge anstelle

der zweiten Flasche zum Aufschlagen Hartholz, also z. B. einen Hammerstiel. Wir

erkennen, dass beim Anstoßen aus dem "Nichts" heraus Blasen entstehen und regelrechte

Wolken von Gasblasen nach oben wandern (Bild 3). Das passiert manchmal am Glasboden, aber auch

mitten in der Flüssigkeit.

|

| Klick mich an! |

|

| Bild 3: Die Gaswolken in der angestoßenen Flasche (Foto: Daggi) |

Dem Ablauf liegt ein akustisches Phänomen zugrunde

Wie ist unser Versuchsergebnis zu erklären: Dass in der unteren Flasche Gas entsteht, in

der oberen nicht?

Beim Anstoßen wandert eine sich vom Anstoßpunkt gleichmäßig ausbreitende Schallwelle durch die Flüssigkeiten

in beiden Flaschen.

In der unteren Flasche trifft sie auf den Flaschenboden und wird reflektiert. Dadurch baut sich

eine stehende Welle wie in einer Orgelpfeife auf (Longitudinalwelle; Bild 4). Das kennt ihr

vielleicht aus dem Physikunterricht. Lasst euch mal das Kundtsche Rohr zeigen. Die Bäuche

dieser stehenden Welle bedeuten Zonen mit Niederdruck, deren Knoten Zonen mit Hochdruck. Niederdruck hat (wie

beim Flaschenöffnen) Gasfreisetzung zur Folge. Deshalb gibt es Zonen, in denen Gas entsteht.

Das seht ihr sehr schön auf dem Bild 3. Um die stehenden Wellen nicht zu stören, darf die anzustoßende

Flasche auch nicht aufgesetzt werden, sondern muss frei in der Hand gehalten werden.

Dagegen ist die obere Flasche am anderen, oberen Ende offen. Hier entsteht keine stehende

Welle, das Ausschäumen bleibt also aus. Und wenn die obere Flasche bei besonders starkem

Stoß doch etwas ausschäumt, liegt es nur daran, dass sich die Flasche am Flaschenhals verengt

und es zu einer geringen Stehwellenbildung mit leichtem Ausschäumen kommen kann.

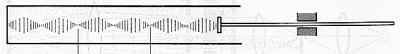

Bild 4: Modell der stehenden Welle (Kundtsches Rohr)

Und nun untersuchen wir, was passiert, wenn extreme Schallwellen durch das Bier rasen: Wir stellen

die Bierflasche in ein Ultraschallbad mit einer tausendfach höheren Frequenz, als wir durch einen Schlag

erzeugen können.

|

Versuch 2: Bierflasche im Ultraschallbad

|

|

| Bild 5: Bierflasche im Ultraschallbad (Foto: Blume) |

Das Bier schießt wie ein Geysir aus der Flasche. Das Entgasen von Flüssigkeiten lässt sich also

besonders effektiv mit Ultraschall vornehmen. Das macht man z. B. bei Anwendungen wie der Vorbereitung

von Lösemitteln in der HPLC-Technologie. Dem Vernehmen nach prüfen

auf diese Weise die Getränkehersteller die Dichtigkeit ihrer Kronkorken-Verschlüsse.

Warum schäumt das Bier überhaupt?

Mit Mineralwasser klappt der Versuch nicht.

Was eigentlich ist Bier? Es ist ein CO2-haltiges Getränk,

das durch alkoholische Gärung eines mit Hopfen gekochten wässrigen Auszugs aus gekeimtem Getreide entsteht.

Einige Inhaltsstoffe des Biers haben Tensid-Charakter, sind also Schaumbildner. Es sind vor

allem die leicht bitteren Hopfeninhaltsstoffe, das Humulon oder Lupulon. (Der wissenschaftliche

Name für Hopfen ist Humulus lupulus.) Je mehr Hopfen in einem Bier ist, desto eindrucksvoller

ist der Schaum. Deshalb gibt man zu normalem Bier 100 g Hopfen, zu Pils dagegen 300 g auf

einen Hektoliter. Das Hopfen macht man übrigens erst seit Anfang des 16. Jahrhunderts (1516:

Reinheitsgebot des Bieres). Erfunden haben es die Flamen, hinter denen deshalb die weinseligen

Spanier des spanischen Herzogs Alba her waren.

Humulon

Der physikalisch-chemische Hintergrund

Was da Gasblasen bildet, ist CO2, das im Bier gelöst ist. (Wie das Gas in wässriger Lösung

„festgehalten“ wird, beschreiben wir hier.) Das Gas wartet darauf, freigesetzt zu

werden, also als Gas aus der Lösung auszutreten. Dieses Gaslösungsgleichgewicht ist abhängig

vom Druck. Je höher der Druck ist, desto mehr CO2 löst sich im Bier. Das Umgekehrte kennen

wir von der Beobachtung, wenn wir eine Flasche mit CO2-haltigem Wasser öffnen: Dann

sprudelt Gas heraus.

Das Gleichgewicht ist aber auch von der Temperatur abhängig. Der Vorgang der Gasfreisetzung ist endotherm.

Das System kühlt folglich ab, wenn CO2 rausgeht.

Das bedeutet aber eine Verzögerung der Freisetzung des Gases. Hinzu kommt, dass bei endothermen Prozessen

die Aktivierungsenergie besonders hoch ist, deshalb ist der Vorgang der Gasfreisetzung reaktionskinetisch

gehemmt. Das ist auch die Grundlage des Degorgierens bei der Herstellung von Champagner.

Insgesamt können wir sagen: das System befindet sich in einem metastabilen Zustand.

Alle Vorgänge weisen darauf hin, dass es sich beim Schlag auf die Flasche um die Störung dieses metastabilen

Gleichgewichts handelt. Das heißt, dass das CO2 eigentlich in übersättigter Lösung vorliegt, die auf den

Anstoß zum Entgasen wartet. Wegen der Abkühlung des Systems gast nicht alles CO2 aus.

Warum bildet sich Nebel, wenn man eine Flasche öffnet?

Beim Öffnen der Flaschen zu unserem Versuch haben wir beobachtet, dass sich beim Öffnen der

Flaschen im oberen Gasraum unter Zischen kurzfristig ein Nebel bildet.

|

Versuch 3: Nebelbildung beim Öffnen einer Flasche mit CO2-haltigem Getränk

|

Der Grund: Der Überdruck in der Flasche, der mehrere bar beträgt, wird auf den äußeren Luftdruck von einem bar entlastet. Das Flascheninnere kühlt sich ab und der bislang unsichtbare Wasserdampf kondensiert zu Nebel. Darüber haben wir schon im Tipp 08.99 berichtet. Der Nebel besteht aus Wasserdampf. Die Flaschen stehen unter einem hohen Druck, etwa wie ein Lkw-Reifen. Das betrifft auch deren kleinen Gasraum. Der enthält eine große Menge Wasserdampf. Beim Öffnen der Flasche entlastete man von fünf bar auf das eine bar des normalen Luftdrucks. Die Bildung von Unterdruck ist stets mit Abkühlung verbunden. (Das ist der gegenteilige Effekt wie beim Betreiben einer Fahrradpumpe, bei der es warm wird.) Durch das Abkühlen kondensiert der Wasserdampf zu Nebel. Denn kalte Luft kann weniger Wasserdampf speichern als warme. (Das wisst ihr von der Wolkenbildung.) Deshalb kondensiert der überschüssige Wasserdampf zu Nebel. Unterstützt wird das noch dadurch, dass im Moment der Flaschenöffnung aufgrund der Druckentlastung aus der Lösung auch CO2 austritt und Wasserdampf mitreißt, der dann zusätzlich kondensiert.

Ein weiterer Trick: Die auslaufende Flasche

Als es früher (wie auch heute hier und da wieder) noch die Bierflaschen mit Bügelverschlüssen gab, war es

beliebt, die Leute mit folgendem Scherz zu nerven:

|

Versuch 4: Die auslaufende Flasche

|

Dahinter steckt natürlich auch Chemie oder Physik. Die Oberflächenspannung verhindert, dass die Flasche trotz des Lochs im Boden im geschlossenen Zustand ausläuft. Öffnest du sie, kann der Luftdruck sich von oben her ausgleichen, die Flasche läuft folglich aus. Übrigens geht der Versuch nicht mit Wasser, das Spülmittel enthält. Dann entfällt die Oberflächenspannung. Versuchs mal. Das wäre ein Thema für eine Facharbeit...

Rüdiger Blume

Diese Seite ist Teil eines großen Webseitenangebots mit weiteren Texten und Experimentiervorschriften auf Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie.

Letzte Überarbeitung: 19. Mai 2009, Dagmar Wiechoczek