|

| Modellversuch zum Claus-Prozess (Foto: Daggi) |

Technologien zur Verhinderung von

Schwefelemissionen

Experimente:

Versuch 166a: Modellversuch zum Claus-Prozess

Versuch 166b: Modellversuch zum Kalkwaschverfahren

Versuch 166c: Modellversuch zur Chemisorption von

Schwefeldioxid an Aktivkohle

|

| Modellversuch zum Claus-Prozess (Foto: Daggi) |

Hintergrundinformation

In Deutschland werden große Mengen an elektrischer Energie erzeugt -

insgesamt jährlich rund 475 Milliarden kWh. Etwa zwei Drittel davon

werden in Heizkraftwerken aus Steinkohle und Braunkohle gewonnen.

Kohle enthält schwefelhaltige Verbindungen (je nach Lagerstätte bis zu 4

%). Deshalb befindet sich in Rauchgasen aus Heizkraftwerken auch

Schwefeldioxid. Gleiches gilt auch für Erdölprodukte, in denen Schwefel

gebunden vorliegt, und für Erdgas, das sehr viel freien Schwefelwasserstoff

enthalten kann. Aber auch Müllverbrennungsanlagen stoßen viel

Schwefeldioxid aus. Um die Belastung der Umwelt gering zu halten,

müssen die Abgase jedoch frei von Schwefelverbindungen sein. (Die Geschichte der

Umweltschädigung durch SO2 und der Rauchgasreinigung

ist eng mit der Geschichte

der Schwefelsäure verbunden.)

Zur Verhinderung der Emission von schwefelhaltigen Abgasen sind zweierlei Gruppen von Maßnahmen denkbar.

1. Präventivmaßnahmen (lat. praevenire: zuvorkommen)

Um die Emission von Schwefeldioxid zu vermeiden, werden Brennstoffe

vor ihrem Einsatz durch besondere Verfahren entschwefelt.

Ein Beispiel ist die katalytische Druckentschwefelung, die mit dem

Claus-Prozess gekoppelt wird. Hierbei lässt man auf die Brennstoffe (vor

allem Erdölprodukte wie Diesel- oder Heizöl sowie Kerosin) Wasserstoff in

Gegenwart eines Katalysators einwirken. Es entstehen Schwefelwasserstoff und Kohlenwasserstoffe; aus dem typischen Erdölbestandteil

Thiophen wird so Butan:

|

|

Schwefelwasserstoff entsteht dabei in großen Mengen. Ein Drittel davon verbrennt man in geschlossenen Räumen zu Schwefeldioxid.

2 H2S + 3 O2 ————> 2 SO2 + 2 H2O

Dieses leitet man zusammen mit den restlichen zwei Dritteln Schwefelwasserstoff über einen Cobalt-Molybdän- und anschließend über einen Aluminiumoxid-Katalysator. Man kann die Gasmischung auch in Wasser einleiten (siehe Versuch zum Claus-Prozess) oder mit Aktivkohle in Kontakt bringen. Folgende Reaktion läuft ab:

|

Hiermit wird weltweit ein großer Anteil des Industrieschwefels gewonnen. Mittlerweile gibt es modernere Varianten dieses Verfahrens.

(Die diesem technischen Verfahren zugrunde liegenden Vorgänge sind auch Ursache für die Entstehung der großen Schwefellager vulkanischen Ursprungs. Vulkane emittieren nämlich Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxid und Wasserdampf, also eine ideale Mischung für Schwefelbildung (Bild).)

|

| Brodelnde Schwefelquellen des "Drive-In-Vulkans" bei Soufrière

(St. Lucia, Karibik) (Foto: Daggi) |

Schwefelwasserstoff tritt auch in großen Mengen im Erdgas auf, so z. B. mit 15 Vol% in Südfrankreich.

Im deutschen NEAG-Werk Vogtei in Suhlingen beträgt die Tagesproduktion an Schwefel aus Erdgas um 1000 t (2003). Der flüssige Schwefel wird auf Impflinge aufgesprüht. In einem rotierenden Rohr bilden sich gut händelbare Kügelchen, die zur Kühlung mit Wasser besprüht werden.

2. Sekundärmaßnahmen

Hier wird die Emission von Schwefeldioxid vermindert, nachdem der

Brennstoff verbrannt wurde. Dafür gibt es heute etwa 70 Verfahren. Zwei

davon werden hier dargestellt.

|

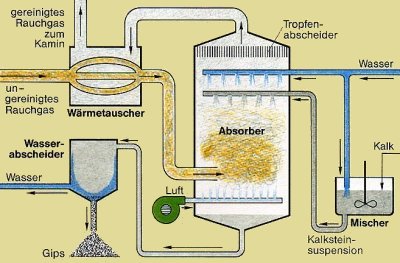

| Kalkwaschverfahren (Quelle: Cornelsen) |

A. Gipsbildung

Das sog. Kalkwaschverfahren (siehe Versuch) wird z. B.

im Braunkohlekraftwerk Niederaußem bei Köln angewandt:

Die Abgase der Kesselanlagen werden in eine wässrige Kalksteinsuspension eingeleitet. Aus dem

Schwefeldioxid bildet sich zunächst Schweflige Säure (H2SO3). Diese reagiert

mit Kalkstein (CaCO3) zu löslichem Calciumhydrogensulfit (Ca(HSO3)2).

CaCO3 + 2 H2SO3 ————> Ca2+ + 2 HSO3¯ + H2O + CO2

Anders als SO2 reagiert die Hydrogensulfitlösung leicht mit Sauerstoff. Dabei entsteht Calciumsulfat (Gips, CaSO4 · 2 H2O).

Ca2+ + 2 HSO3¯ + O2 + 2 H2O ————> CaSO4 · 2 H2O + 2 H+ + SO42¯

Ein 900-MW-Kraftwerk erzeugt pro Jahr etwa 50000 t Gips. Dieser Gips ist durch Schadstoffe (vor allem Schwermetalle) verunreinigt und wird deshalb in grundwassersicheren Deponien gelagert. (Der Gips aus Steinkohlekraftwerken ist wesentlich reiner und kann weitgehend als Baustoff, wenn auch nur verdeckt durch Karton wie bei den "Rigips®"-Platten, verwendet werden.)

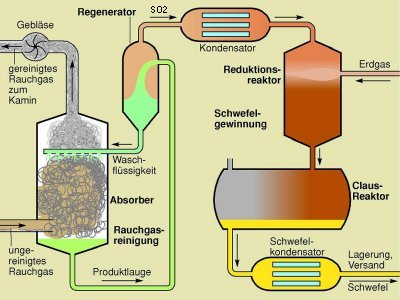

B. Reduktion von SO2 durch Erdgas

Beim sog. Wellmann-Lord-Verfahren wird SO2 durch Methan katalytisch zu

Schwefel reduziert.

|

|

Das Wellmann-Lord-Verfahren als Variante des Claus-Prozesses

(Quelle: Cornelsen) |

Die Rauchgase werden in einem Absorber durch eine Waschflüssigkeit aus Natriumsulfitlösung (Na2SO3) geleitet. Dort reagiert das Schwefeldioxid aus dem Rauchgas mit dem Natriumsulfit zu Natriumhydrogensulfit.

|

|

Die Waschlauge, Produktlauge genannt, kommt in den Regenerator. Dort wird sie durch

Erwärmung vom Schwefeldioxid befreit. Die Reaktion verläuft nun in Gegenrichtung. Die zurückbleibende

Natriumsulfitlösung wird anschließend wieder in den Absorber zurückgeführt (Kreislaufverfahren).

Aus dem konzentrierten Schwefeldioxidgas wird in zwei Reaktoren sehr reiner Schwefel gewonnen.

Dabei dient Erdgas (Methan, CH4) als Reduktionsmittel.

|

|

Die zweite Reaktion beschreibt den Claus-Prozess, den wir schon kennen.

|

|

C. Chemisorption von SO2

Kleinere Abgasmengen reinigt man vom Schwefeldioxid, indem man sie durch Aktivkohlefilter leitet.

Hier findet eine Chemisorption (siehe Versuch) statt, das heißt

eine Adsorption unter gleichzeitiger chemischer Umwandlung. Dabei wird Schwefeldioxid katalytisch mit

ebenfalls adsorbierten Sauerstoff zu Schwefeltrioxid oxidiert.

|

|

Die Reaktion ist reversibel, so dass man durch Erhitzen das Schwefeldioxid wieder austreiben kann. Man spült die beladene Aktivkohle aber auch mit Wasser oder verdünnter Schwefelsäure aus. (Dieses Verfahren erinnert an das Kontaktverfahren zur Gewinnung von Schwefelsäure.) Beim Ausspülen mit Natronlauge gewinnt man Natriumsulfat, das in der chemischen Industrie zu den Grundchemikalien gehört. Die Aktivkohle wird nach Regeneration wieder in den Kreislauf zurückgegeben.

Unerwartete Folgen der Abgasentschwefelungsmaßnahmen

Landwirte brauchten früher ihre Felder nicht mehr mit Schwefeldünger zu versetzen, da

der Eintrag durch die Atmosphäre mehr als ausreichend war. Nun müssen sie wieder teuren Dünger dazu kaufen

und sind entsprechend sauer.

Anders die Dachdecker: Die freuen sich. Denn die Dächer werden neuerdings wieder grün durch ungestörten Bewuchs mit Moos, Algen und Flechten. Das veranlasst viele Bürger, ihre Dächer neu decken zu lassen, wobei sie sich dann gerne der teureren Hochglanzziegel bedienen, die nicht bewachsen werden.

Weitere Texte zum Thema „Abgas“