Prof. Blumes Tipp des Monats Januar 2006 (Tipp-Nr. 103)

Beim Experimentieren den Allgemeinen Warnhinweis

unbedingt beachten.

Zucker - ein Zahnkiller? Wie Säuren Zähne

gefährden und was man dagegen tun kann

Nicht nur zu Weihnachten gibt es viele Schlickereien, wie man hier in Ostwestfalen ("OWL") sagt. Zur Übersetzung: Kinder schlickern, wenn sie Süßigkeiten naschen. Macht das nicht die Zähne krank? Ja. Um das nachzuweisen, brauchen wir vor allem erst einmal Zähne. Glücklicherweise hilft uns die Natur.

Die ersten Zähne fallen als Milchzähne bald aus und werden gesammelt. Danke an den siebenjährigen Kilian, dass er uns seinen ersten Zahn zum Experimentieren geschenkt hat! (Für mich stellt sich übrigens immer wieder die Frage: „Warum eigentlich bewahrt man die ersten Zähnchen überhaupt auf?“)

Zähne gehören in eine Mineraliensammlung

Zähne sind mit hartem Zahnschmelz überzogen. Der ist aus Apatit aufgebaut. Apatit

ist auch als Mineral in der Natur zu finden und wird in reiner Form sogar als schleifbarer Halbedelstein

geschätzt. Sein Name kommt vom griechischen Wort apatao, Täuschung. Damit umschreibt man die

unglaublich vielen Erscheinungsformen und Farben, in denen dieses Mineral vorkommt. Es handelt sich -

wie man es in manchen Büchern noch lesen kann - um "ein wasserfreies Phosphat mit fremden Anionen".

Hier ist seine chemische Formel:

| Ca5(PO4)3(OH,Cl,F) |

Die veraltete Schreibweise für Apatit ist dann auch 3 Ca3(PO4)2 ·

Ca(OH,Cl,F)2. (Der Punkt zwischen den Formeln wird als "mit" gelesen.) Dieser Formel kann man allerdings

nicht entnehmen, dass es sich nicht etwa um ein Doppelsalz, sondern um eine Verbindung mit einheitlichem Kristallgitter

handelt. Also ist Ca5(PO4)3(OH,Cl,F) die einzig richtige Formulierung.

Der Klammer-Ausdruck (OH,Cl,F) in der Formel besagt, dass sich Hydroxid- und Halogenid-Ionen beliebig

austauschen lassen, ohne dass sich die Eigenschaften des Apatits nennenswert verändern. Allerdings meinen viele,

dass sich der Einbau von Fluorid-Ionen ins Kristallgitter härtend auswirkt. Das ist nicht richtig, wie wir unten

erfahren werden.

Die hexagonalen Kristalle von Apatit sind relativ hart, ihre Mohshärte beträgt 5. Wie Calciumphosphat sollte auch Apatit chemisch ziemlich stabil ("inert") sein. Das stimmt nur begrenzt! Haben Sie schon mal in eine frische Zitrone gebissen? Danach fühlen sich Ihre Zähne ganz rau an. Offensichtlich greifen manche Säuren den Zahnschmelz ganz locker an.

Zähne werden von Säuren bedroht

Vor allem Säuren wirken auf sie ein. Da sind zum Beispiel die Zuckersäuren wie die Gluconsäure,

die bei der Oxidation von Zuckern entstehen. Dazu gibt es noch die Citronensäure

und die Milchsäure.

Diese Säuren haben alle eines gemeinsam: Sie bilden als mehrzähnige Liganden mit Calcium-Ionen chemische Komplexe, die Chelate.

|

Versuch 1: Säuren greifen Zähne an

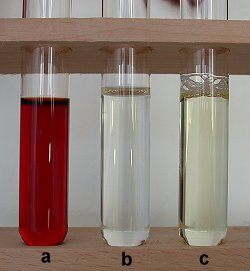

Ergebnis: Nach einem Tag ist der Zahnschmelz zersetzt. Im Glas schwimmen einige häutchenartige Eiweißreste (-> Bild). |

| Klick mich an! |

|

| Bild 1: (Fotos: Daggi) |

Was wenig bekannt ist: Der Schmelz auch gesunder Zähne ist mit einer filmartigen Struktur bedeckt, die sich

beim Zersetzen des Zahns ablöst. Die Eiweißreste, die in der Lösung schwimmen, sind somit dieses Schmelzoberhäutchen.

Zurück bleibt das Zahnbein, das Dentin. Dieses ist eine knochenartige Substanz und

wird unter anderem auch aufgrund des höheren Gehalts an organischer Substanz von unserer 30%igen Citronensäure

weniger angegriffen. Das gilt aber nicht für die Bakterien, die mit hydrolytisch wirkenden Enzymen gerade die

organische Substanz attackieren und Löcher bohren.

Wenn wir auch das Dentin zersetzen wollen, müssen wir die Citronensäure höher konzentrieren. Am besten geht es mit einer sirupartigen Säurelösung.

In vielen Süßigkeiten ist nicht nur Zucker, sondern es sind von vornherein auch Säuren wie Citronen- oder Apfelsäure enthalten. Man spricht von Genusssäuren.

|

Versuch 2: Nachweis von Säuren in Süßigkeiten

Ergebnis: Nach kurzer Zeit färben sich die Indikatorlösungen rot. |

Bild 2: (Foto: Daggi)

Das sind manchmal so große Säuremengen, dass der normalerweise schwach alkalische Speichel die nicht mehr

neutralisieren kann. Beispielsweise wurden 2004 vom Bielefelder Chemischen Untersuchungsamt in einem

"Schleckpulver" sogar 21,8 Masse% Citronensäure gefunden! (Zum Vergleich: Der Säuregehalt von natürlichem

Zitronensaft beträgt etwa 5 %.) Dieses als Dynamitstange verpackte Schleckpulver hat die gleiche Konzentration

von Citronensäure wie handelsübliche Haushaltsgeräte-Entkalker. Die Schleck-Tester sind vor Schreck auf den

Rücken gefallen und hatten lange Zeit eine pelzige Zunge. Diese "süße" Mischung müsste deshalb den Warnhinweis

"Reizend" (Xi) tragen. Das Ganze wird noch durch den Zuckergehalt verstärkt - wegen der Zuckersäurebildung im Mund.

Zähne werden von Bakterien bedroht

Jeder kennt die Zahnbeläge, die Plaques. In denen leben bestimmte Bakterien und lösen die Karies aus. Der

Begriff Karies steht für Zahnfäule, die zumindest das äußere Bild der kranken Zähne anschaulich beschreibt.

Aber letztlich sind es die sauren Stoffwechselprodukte der Karies-Bakterien, die aggressiv wirken. Das sind genau die oben angesprochenen Säuren wie Zuckersäure, Citronensäure und die Milchsäure.

Gegen die Säureeinwirkung können wir einiges unternehmen:

| 1 | Am besten verzichten wir ganz auf saure Bonbons. |

| 2 | Mit dem Zähneputzen sollten wir nach dem Verzehr von sauren Speisen etwas warten, damit sich der Zahnschmelz regenerieren kann. Dabei hilft ein Calcium-haltiges Mineralwasser. Damit können wir zugleich auch die Säuren ausspülen. |

| 3 | Wir putzen unsere Zähne mit Fluorid-haltigen Cremes. |

Fluoride gegen Karies

Gegen Karies mischt man den Zahnpflegemitteln Fluorid bei. Das können wir mit Hilfe eines Experiments,

das E. Diemann vorschlägt, nachweisen (-> Versuch).

Bild 3: Nachweis von Fluorid-Ionen in Zahnpasta (Bedingungen siehe Versuch)

(Foto: Daggi)

Wie wirken Fluoride überhaupt? Lange Zeit nahm man an, dass Fluorid-Ionen in das Kristallgitter des Apatits

eingebaut werden und so den Zahnschmelz härten. Heute weiß man, dass die Fluorid-Ionen vor allem den

Stoffwechsel der Karies auslösenden Bakterien (Mutans-Streptokokken und Lactobazillen)

hemmen und auf diese Weise die Säureproduktion unterbinden.

Wie aber bringt man das Fluorid an den Zahnschmelz, so dass es direkt am Ort des Geschehens ist und vor allem auch längere Zeit bleibt? Früher nahm man Natriumfluorid oder Natriummonofluorphosphat, deren Effekt jedoch begrenzt war und erst einsetzt, wenn man für bedenklich hohe Konzentrationen von Fluorid sorgt. (Denn Fluoride beeinflussen auch den menschlichen Stoffwechsel!) Den Durchbruch in der Karies-Prophylaxe brachten erst die Aminfluoride. Deren Konzentration ist mit 500 ppm (in Kinderzahnpasta) und mit 1250 ppm (in Pasten für die Großen) sehr gering.

Aminfluoride sind auf den ersten Blick recht komplizierte Verbindungen. Hier ist die Strukturformel von Olaflur, einem Aminfluorid, das in Aronal oder Elmex enthalten ist.

Dieses Aminfluorid ist ein von der Ölsäure abgeleitetes Fluorid einer quarternären Ammoniumbase mit dem

Namen "Trihydroxyethyl-octadecyl-diaminopropan". Man findet auch die kompliziertere Bezeichnung

N'-Octadecyl-trimethylendiamin-N,N,N'-tris(2-ethanol)-dihydrofluorid, die den Regeln der IUPAC-Nomenklatur

eher folgt. Man spricht von Hydrofluorid, weil bei der Salzbildung ein HF-Molekül an die Base addiert wird.

Zum Vergleich: Ammoniumchlorid NH4Cl kann auch als Ammoniak-Hydrochlorid bezeichnet werden.

So wirken Aminfluoride

Aminfluoride sind Tensid-artig aufgebaut, also wie Seifenmoleküle. Genau genommen muss man sie mit Invertseifen

vergleichen. Dafür sind ihr positiv geladener hydrophiler Kopf und der hydrophobe Schwanz verantwortlich. Diese

Moleküle reichern sich wie alle Tenside gezielt an Oberflächen an, also auch auf dem Zahnschmelz, und bilden dort

monomolekulare Schichten. In den Aminfluoriden ist das Fluorid-Ion an den protonierten Aminteil gebunden, der durch

seine Affinität zum polaren Zahnschmelz das Fluorid an die Zahnoberfläche transportiert und dort festhält. Auf

diese Weise wird das Fluorid an der Zahnoberfläche - dort, wo es gebraucht wird - in idealer Weise konzentriert.

Ist aber Olaflur nicht selbst eine Säure? Es kann ja Protonen abgeben. Vergleichen Sie es nur mit

Ammoniumchlorid!

Dieser Einwand ist richtig. Der saure Charakter von Olaflur stört aber nicht! Gerade im Gegenteil: Die leichte

Anätzung durch diese Brönsted-Säure bewirkt zwar, dass sich Apatit oberflächlich zersetzt. Das wird aber zugleich

wieder durch die Ausfällung von antibakteriell wirkendem, schwerlöslichem und zugleich sehr hartem

Calciumfluorid ersetzt. Seine Mohshärte beträgt zwar nur 4, das reicht aber zum

Beißen aus. Und dazu schützt es noch, weil es die angreifenden Bakterien mit Fluorid-Ionen geradezu überschwemmt.

Bild 4: Flussspatkristalle

(Foto: Blume)

Manchmal liest man auch, dass Meridol auch Zinn(II)-fluorid SnF2 enthält. Diese Substanz sorgt für das

Verschließen von feinen Haarrissen im Zahn. Bei Kontakt mit dem alkalischen Speichel und Zahnschmelz fällt nämlich

schwerlösliches Zinnoxid/hydroxid (SnO · Sn(OH)2) aus. Damit werden übrigens

auch Gläser versiegelt.

Last but not least

Mit Citronensäure lässt sich Zahngold recyclen. Hat jemand noch Opas anlässlich seines zweiten Gebisswechsels

extrahierte Zähne herumliegen und möchte das darin enthaltene Zahngold versilbern (also gewinnbringend unter die

Leute bringen), so braucht er sie nur in Citronensäurelösung legen - wie in Versuch 1 beschrieben. Allerdings

verwenden wir eine wesentlich höher konzentrierte, also eine sirupartige Lösung. Dann sollte nach zwei-drei

Tagen das Gold frei geätzt sein.

Rüdiger Blume

Diese Seite ist Teil eines großen Webseitenangebots mit weiteren Texten und Experimentiervorschriften auf Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie.

Letzte Überarbeitung: 08. Januar 2012, Dagmar Wiechoczek