Prof. Blumes Tipp des Monats April 2010 (Tipp-Nr. 154)

Beim Experimentieren den Allgemeinen Warnhinweis

unbedingt beachten.

Färben mit Berberin

Bild 1: Gewöhnliche Mahonie (Mahonia aquifolium)

(Foto: Blume)

In vielen Gärten (also auch in unserem) stehen Mahonien. Das sind immergrüne Sträucher

mit stacheligen Blättern, die manchmal schon im Winter, spätestens aber im Frühling ihre gelben Blütentrauben zeigen.

Dazu tragen sie ab Herbst blaue, weintraubenartige Früchte. Deshalb nennt man sie in den USA auch Oregon

Grape. Das erinnert uns daran, dass die Pflanze letztlich aus Nordamerika stammt. Dieser Blume des

Staats Oregon hat die US-Post 1982 sogar eine Briefmarke gewidmet.

Mahonien-Sträucher vermehren sich kräftig. Man muss deshalb ihre Sämlinge ab und zu rauswerfen. Was diese Pflanze für einen Chemiker so interessant macht, ist folgende Beobachtung: Wenn man die Sträucher zurückschneidet oder sie ausgräbt, fällt einem sofort die sattgelbe Farbe des Holzes und der Rinde auf. Besonders viel Farbstoff enthält die Wurzel der Mahonie.

Bild 2: Holz der Mahonienwurzel (Foto: Blume)

Der gelbe Farbstoff hat es in sich. Zunächst einmal zu seinem Namen. Er heißt Berberin.

Dahinter verbirgt sich eine andere Pflanze, die mit der Mahonie verwandt ist, die Berberitze.

(Beide gehören zur Familie der Berberidaceae.) Bei der befindet sich der Farbstoff dem Vernehmen

nach aber mehr in der Rinde als im Holz.

Übrigens nennen viele Leute ihre Mahonien „Berberitze“. Diese ist aber viel stacheliger und hat außerdem rote statt blaue Früchte.

Berberin ist ein Alkaloid

Zunächst einmal ist Berberin chemisch gesehen ein Alkaloid,

also ein stickstoffhaltiger, basischer Naturstoff. Hier ist seine Struktur:

In polaren Lösemitteln wie Wasser oder Alkohol liegt Berberin als quarternäre Iminiumbase

R4N+ vor. Die positive Ladung wird durch ein beliebiges Anion ausgeglichen.

Chemisch gehört Berberin zur Gruppe der Isochinolin-Alkaloide.

Das Alkaloid ist nicht besonders giftig; es wirkt schwach antibakteriell. Da es nur das Gefahrensymbol (Xn)

trägt, können wir damit ohne Bedenken experimentieren. Es schmeckt nur etwas bitter...

Zunächst einmal extrahieren wir Berberin aus dem Holz.

|

Versuch 1: Extrahieren des Berberins

Als Lösemittel dient kaltes Wasser. Destilliertes Wasser wäre gut, aber Leitungswasser reicht aus. Wir füllen

ein Becherglas zu einem Drittel mit zerkleinertem Holz und füllen mit Wasser auf. Rühren fördert die Extraktion.

Am besten lassen wir das Gemenge über Nacht stehen.

Ergebnis: Schon nach kurzer Zeit färbt sich das Wasser intensiv gelb. Je länger man Holz und Wasser zusammen stehen lässt, desto mehr Berberin geht in Lösung. Wir messen noch den pH-Wert der Lösung (am besten mit einer Glaselektrode).

Hinweise:

|

Berberin fluoresziert

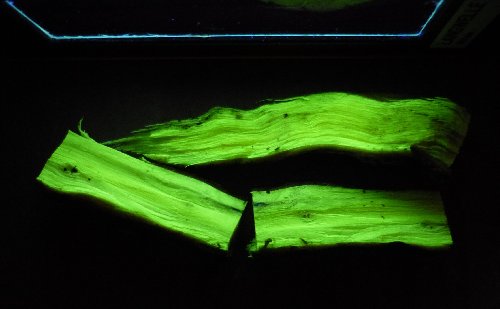

Unter Bestrahlung mit längerwelligem UV (366 nm) zeigt das zerkleinerte Mahonienholz eine intensive, grüngelbe

Fluoreszenz.

Beim Arbeiten mit der UV-Lampe unbedingt Schutzbrillen aufsetzen! UV-Strahlung schädigt die Augen!

Bild 3: Fluoreszenz von Mahonienholz unter UV-Strahlung

(Foto: Blume)

Fluoresziert auch die Lösung?

|

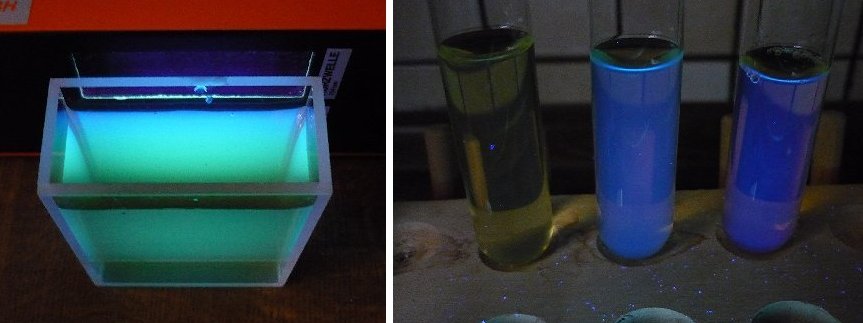

Versuch 2: Fluoreszenz der Berberinlösung

Wenn die Fluoreszenz der Lösungen zu gering erscheint, sollte man Folgendes bedenken:

Ergebnisse: Im ersten Glas ändert sich die Farbe nicht, im dritten Glas vertieft sich das Gelb. Allerdings fluoreszieren die Lösungen mit Zusätzen deutlich unterschiedlich: Die schwach saure bis neutrale Lösung sowie die alkalische Lösung fluoreszieren, während die saure Lösung nicht im UV-Licht leuchtet. |

Bild 4: Fluoreszenz von Berberinlösung unter UV-Strahlung.

Linkes Bild: Von oben betrachtet.

Rechtes Bild: Bei verschiedenen pH-Werten. Reagenzgläser von links nach rechts: Sauer, fast neutral (pH-Wert = 6,08), alkalisch

(Fotos: Blume)

Die Fluoreszenz ist also pH-abhängig. Deshalb kann man Berberin auch anstelle von Fluorescein

als Säure/Base-Indikator bei der Titration von farbigen Brühen verwenden.

Berberin ist ein natürlicher Farbstoff

Berberin ist international unter der Bezeichnung Natural Yellow 18 bekannt. Denn es kann auch als

natürlicher Farbstoff dienen. Es ist übrigens der einzige natürlich

basische Farbstoff überhaupt. Wegen der positiven Ladung des Moleküls reagiert Berberin vorrangig mit Gewebe,

das saure Gruppen, also anionische, negativ geladene Reste trägt. Dazu gehören die Proteine, also Seide und Wolle und

natürlich auch Leder (und wie wir weiter unten sehen werden, auch unsere Haut...).

Wenn man Cellulose mit Berberin färben will, muss sie zunächst mit sauren Tanninen gebeizt werden.

Damit ist Berberin ein direktaufziehender Farbstoff (Direktfarbstoff). Wegen seiner positiven Ladung erinnert er ein wenig an Kristallviolett, das als Stempelfarbstoff für seine sagenhafte Adsorption an die Finger von Sekretärinnen oder Diskobesucher berüchtigt ist.

|

Versuch 3: Färben von Wolle mit Berberin

Ergebnis: Die Wolle hat sich gelb gefärbt. Je länger man die Wolle in der Lösung belässt, desto intensiver ist die Färbung. Natürlich fluoresziert auch die mit Berberin gefärbte Wolle intensiv grüngelb! Hinweis: Wenn man das Holz der Mahonie heiß extrahiert hat, sieht die Färbebrühe zwar nicht besonders attraktiv aus, färbt aber ungemein... |

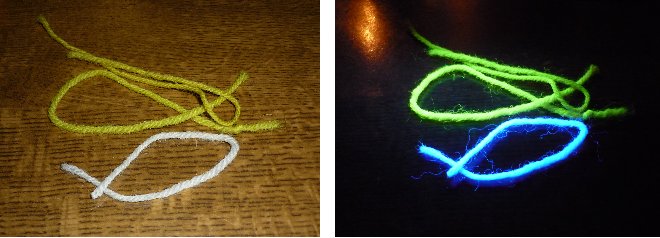

Bild 5: Ergebnis unseres Färbeversuchs.

Rechts im sichtbaren Licht, links unter UV-Strahlung

(Fotos: Blume)

Man kann sich auf diese Weise einen tollen Pullover machen. Der leuchtet im Partylicht so richtig schön gelbgrün - anders

als die ewig gleich strahlende blau-violette Bluse aus der Waschmaschine. Bild 5 zeigt: Auch wenn die Wolle aufgrund von

Waschmittelzusätzen selbst schon leuchtet, wird die Fluoreszenz dieser „optischen

Aufheller“ durch die des Berberins locker überdeckt.

Physiologisches und Weiteres um Berberin

Dass unsere Finger nach dem Experimentieren bitter schmecken, haben wir schon erzählt.

Jetzt sollten wir mal unsere Hände, mit denen wir die Versuche vorbereitet haben, ansehen. Man erkennt ein wenig Gelbfärbung. Das betrifft vor allem die Fingernägel! Aber erst mit der UV-Lampe sehen wir, dass eine Menge Berberin an der Haut und an den Fingernägeln hängen geblieben ist. Schließlich bestehen unsere Haut und die Nägel zum großen Teil aus Protein...

Das ist doch etwas für Kriminologen. Sie können mit dem ungiftigen Berberin Geldscheine präparieren, um zum Beispiel einen Dieb zu überführen. Das folgende Bild zeigt die Finger einer vermutlichen diebischen Elster...

Bild 6: Berberin-Finger im UV-Licht (Foto: Blume)

Das Auswaschen des Farbstoffs dauert übrigens ziemlich lange. Sozusagen unsichtbare Stempelfarbe...

Das wäre doch eine neue Geheimtinte.

Die basische Eigenschaft des Berberins nutzt man auch in der Histologie. So kann man wegen der selektiven Adsorption des Farbstoffs an saure Gruppen bestimmte Gewebearten, die z. B. Heparin enthalten, erkennen. Geortet werden die entsprechenden Zellen mit Hilfe spezieller Mikroskope aufgrund ihrer resultierenden Fluoreszenz.

Außerdem dient Berberin neuerdings auch als Forschungsobjekt in der pharmazeutischen Chemie. Man untersucht seine medizinischen Wirkungen bei verschiedenen Krankheiten.

Last but not least

Mancher kann auf die Idee kommen, dass die gelben Blüten den gleichen Farbstoff enthalten wie das Holz. Die Farbstoffe der

Blüten sind aber Flavone, also Verwandte der Anthocyane, die man z. B. von gelben Rosen oder von

Eichenblättern her kennt.

Rüdiger Blume

Diese Seite ist Teil eines großen Webseitenangebots mit weiteren Texten und Experimentiervorschriften auf Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie.

Letzte Überarbeitung: 17. Januar 2013, Dagmar Wiechoczek