Prof. Blumes Tipp des Monats September 2006 (Tipp-Nr. 111)

Beim Experimentieren den Allgemeinen Warnhinweis

unbedingt beachten.

Bild 1 (Foto: Blume)

Bunte Blumenfarben

Gerade der Sommer bringt uns viel Buntes im Garten. Es ist doch erstaunlich: Bei all dieser Vielfalt sind es doch relativ wenige Stoffe, die für diese Pracht sorgen.

Und das, obwohl es weiße, gelbe, rote und sogar blaue Blüten gibt. Letztere Pflanzen sind - um mit Günter Jauch zu sprechen - die Adeligen unter den Pflanzen - denn sie sind blaublütig…

Für einige Farben wie Gelb, Pinkrot, Rosenrot und Blaulila sind besondere Blumen charakteristisch, da sie vornehmlich diese Substanzen enthalten. Das zeigen die folgenden Bilder und die Tabelle.

|

|

|

|

Bild 2 (Fotos: Blume)

| Farbe | Pflanze | Farbstoff | Herkunft des Namen |

| Gelb | Gelbe Rose | Flavon | Lat. flavus, gelb, blond |

| Pinkrot | Pelargonie | Pelargonin | Griech. pelargos, Storch (gehört

wie die Geranie zu den Storchschnabelgewächsen) |

| Rosenrot | Rote Rose | Cyanin | Griech. / Lat. cyanus, blau(grün)

auch Kornblume |

| Blauviolett | Rittersporn | Delphinin | Griech. delphinion, Rittersporn

(“Pflanze mit der delphinartigen Knospe”) |

Pflanzenfarbstoffe sind Säure/Base-Indikatoren

Wenn wir genau hinsehen, erkennen wir, dass die Blüten im Allgemeinen nicht einheitlich

gefärbt sind. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Beispielsweise ist die Farbe des Farbstoffs vom intrazellulären

pH-Wert und damit vom Alter der Blüte abhängig. Frische Blüten haben eher einen rötlichen Farbton, ältere Blüten

einen blauen. Das sehen wir ganz besonders schön beim Lerchensporn, der im Frühjahr in unseren Wäldern wächst.

Aber auch manche Blumen aus dem Blumenladen sind hier zu nennen. Erinnert sei an die so genannten „Wechselblumen“,

die man auch aus den südlichen Ländern kennt.

Bild 3: Vielfarbenblume

(Foto: Blume)

Das erinnert an die Verwendung des Pflanzenfarbstoffs im Rotkohlsaft

als Indikator. Der Farbstoff des Rotkohlblatts ist bekanntlich chemisch identisch mit dem der roten

Rosenblüte. Warum soll man nicht mit den anderen Farbstoffen solche Reihen zeigen können? Und dann

ergibt sich gleich die Frage: Gibt es bei diesen Farbreihen Unterschiede?

|

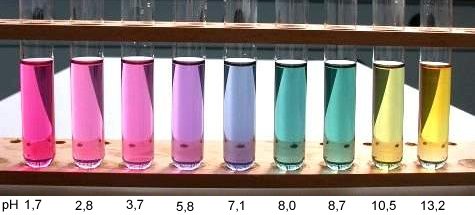

Versuch: Farbenreihen verschiedener Blütenfarbstoffe

Nun stellen wir uns Reihen von Lösungen mit verschiedenen pH-Werten her. Dazu haben wir hier einen Vorschlag. Wir geben in jedes Gläschen die gleiche Menge der Farbstofflösungen und erhalten drei Farbreihen. |

Hier ist das Ergebnis:

|

|

|

|

|

|

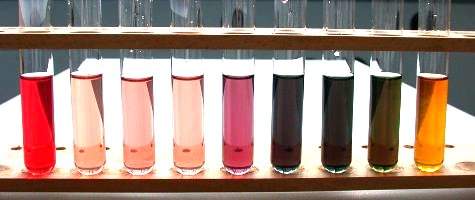

Bild 4 (Fotos: Daggi) |

In den Formeln bedeutet R einen Zuckerrest |

Wir stellen fest, dass die Farbunterschiede sehr gering sind. Pelargonin hat eher einen Rot-Touch,

während die Farbreihe des Rittersporns von Anfang an ins Blaue verschoben ist. Wir erkennen

an den Strukturformeln, dass die einzelnen Farbstoffe sich nur durch die Zahl der OH-Gruppen am

rechten Ring unterscheiden. Da diese untereinander über H-Brücken verknüpft sind, ist die

Dissoziation eher erschwert; die zusätzliche Anionenbildung bleibt weitgehend aus. Daher

rührt der geringe farbliche Unterschied.

Wie sieht eigentlich die Molekülstruktur der blauen Form der Farbstoffe aus? Hierbei handelt es sich um ein Phenolat, dessen Elektronen sich zu einer ungeladenen chinoiden Struktur umlagern.

Diese chinoide Struktur wird bei weiterer Zugabe von Lauge unter Bildung von gelben Farbstoffen irreversibel gespalten. Benzochinon zum Beispiel ist gelb gefärbt.

Die Farbstoffbezeichnungen geben oftmals auch Aufschluss über die Herkunft der Substanzen. Das Pelargonin stammt aus der Pelargonie, das Delphinin aus dem Rittersporn (lat.: Delphinium). Beim Cyanin aus der Rose kommen wir allerdings in Schwierigkeiten: Cyan ist übersetzt "Blaugrün". (Cyanide zum Beispiel sind die Salze der Blausäure.) Die Rosenblüte ist ja nun rot und nicht blau. Es gibt aber glücklicherweise eine Blume namens Centaurea cyanus. Hinter dieser wissenschaftlichen Bezeichnung verbirgt sich nichts anderes als unsere blaue Kornblume. Sie ist der Namenspate für die Farbstoffgruppe der Anthocyane. Das kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt „Blumenblau“.

Wie ist das mit der Kornblume?

Wenn wir die Blüten auskochen und mit dem Rotkohlsaft oder mit dem Blütensaft der roten Rose

vergleichen, finden wir keinen Unterschied. Alle drei Pflanzen enthalten den gleichen Farbstoff:

Cyanin. Liegt dann in der Rose oder im Rotkohl ein saureres Milieu vor als in der Kornblume?

Denn Blau gilt ja als Hinweis für schwach alkalisches Milieu.

Die Antwort ist "Nein". Bei der Kornblume kommt etwas anderes hinzu, was die Protonenabspaltung begünstigt: Sie sind komplex an ein dreiwertiges Metall-Ion wie z. B. Al3+ oder Fe3+ gebunden. Dadurch verschiebt sich die Blaufärbung ins saure Milieu. Nun verstehen wir auch, warum der Farbstoff Cyanin so heißt. Übersetzt bedeutet sein Name: Blaugrün. Er ist benannt nach der Kornblume. Denn deren lateinischer Name ist laut Langenscheidts Taschenwörterbuch „Lateinisch“ (allerdings von 1910…) cyanus; ihr wissenschaftlicher Name ist Centaurea cyana. (Zu den Namen einiger Farbstoffbezeichnungen von Blättern und Blüten klicke hier.)

Wenn wir übrigens die Kornblumenblüte genau ansehen, erkennen wir im Inneren rote Zonen.

Bild 5 (Foto: Blume)

Gärtner kennen den folgenden Trick: Sie gießen z. B. Hortensien, die normalerweise rot blühen, mit entsprechenden

Eisen- oder Aluminiumsalzlösungen. Dann werden die Blüten nicht rot, sondern blau. Das hat wie gesagt nichts mit dem

Boden-pH-Wert zu tun! Denn der wird von den Hortensien einfach weggepuffert.

Die folgende Bildergruppe zeigt eine zunächst blaublütige Hortensiepflanze, die im Abstand von 6 Monaten fotografiert wurde. Dazwischen lagen ein totaler Blütenwechsel und das Umpflanzen aus dem Topf in einen kalkhaltigen, also „basischen“ Gartenboden.

Bild 6: Dieselbe Hortensie - mal blau, mal rot

(Fotos: Blume)

Dass ein und derselbe Farbstoff in verschiedenen Pflanzen vorkommt, beweist deren gemeinsame

Abstammung und zeigt darüber hinaus, dass die Pflanzen auch schon vor langer Zeit farbig gewesen sein

müssen. So ist das Pelargonin auch der Farbstoff des Radieschens.

Die gelbe Rose und die Eichenblätter enthalten den gleichen

Farbstoff

Wenn das Molekül etwas verändert wird, erhalten wir eine neue Gruppe von Farbstoffen, die Flavone.

Flava ist lateinisch und steht für "Gelb". Denn die Flavone sind alle gelb gefärbt. In Eichenblättern und

Blüten gelber Rosen ist der Farbstoff Quercetin enthalten (lat. quercus, Eiche).

Cyanin findet man nicht nur in den Blüten der roten Rose oder der Kornblume, sondern auch in den Blättern von z. B. Rotkohl und besonders auffällig auch in den Blättern von Bäumen wie der Blutbuche. Wir sehen, dass die Blütenfarbstoffe auch in den Blättern vorkommen können. Was das für die Laubfärbung im Herbst bedeutet, beschreiben wir im Tipp "Warum wird im Herbst das Laub bunt?".

Was bedeutet die Endung -idin?

Oftmals liest man statt von Cyanin von Cyanidin. Oder es wird statt Anthocyanen von Anthocyanidinen

gesprochen. Diese Endung beschreibt Farbstoffe, deren Zuckerrest abgespalten worden ist. Farblich gibt

es da kaum Unterschiede - allerdings aber in der Löslichkeit. Cyanin ist wegen der Zuckerreste besser

löslich als Cyanidin.

Die mit Zuckerresten versehenen Verbindungen nennt man Glykoside. Spaltet man den Zuckerrest ab, so erhält man Aglykone.

Last but not least

Es gibt übrigens auch Pflanzen, deren Blüten gar keine Farbstoffe enthalten. Die sind dann rein

weiß - wie die verwilderten Glockenblumen in unserem Garten.

Bild 7 (Foto: Blume)

Rüdiger Blume

Diese Seite ist Teil eines großen Webseitenangebots mit weiteren Texten und Experimentiervorschriften auf Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie.

Letzte Überarbeitung: 22. Februar 2015, Dagmar Wiechoczek