Spielereien um das Rhombendodekaeder

Wenn man Mineralien findet, fasziniert zunächst neben der Farbe auch die Kristallform. Und man überlegt, welches Kristallsystem man vor sich hat. Oftmals kann man das in Tabellen und schlauen Büchern finden. Aber dann geht es los: Um welche spezielle Kristallklasse handelt es sich?

Kristallformen des Flussspats

Als Beispiel mag der Flussspat (chemische Formel: CaF2)

dienen. Diesen kubischen Kristall kennt man im Allgemeinen

nur als Aggregat aus mehr oder weniger gut ausgebildeten Würfeln. Auf den Börsen wird er auch als

künstlich hergestellter Spaltoktaeder angeboten und gern gekauft.

|

|

| Bild 1: Würfel als natürlich gewachsene Flussspatkristalle

(Fundort: Xianghuapu-Mine, Hunan, China)

Bild 2: Spaltoktaeder von Flussspat (Herkunft: Illinois, USA) (Fotos: Blume) |

Nun kann man vom Flussspat in der Natur aber auch andere kubische Formen als die Würfel finden.

Es gibt zum Beispiel – wenn auch selten – natürlich gewachsene Oktaeder.

Im folgenden Bild zeigen wir eine ganz besonders seltsame Form. Was kann das für ein Kristalltyp sein? Ist das vielleicht eine Art dreieckige Pyramide? Dann wäre es ein Tetraeder. Zunächst fallen die langgezogenen Sechsecke auf. Das macht die Skizze auf der Basis des gleichen Kristalls deutlich. (Der andere Farbton beruht darauf, dass wir den Kristall diesmal ohne Sonnenbestrahlung fotografiert haben. Sie sehen, dass Farbeindrücke nicht nur für Menschen subjektiv sind, sondern auch für die modernen elektronischen Kameras.)

|

|

| Bild 3: Besondere Kristalle des Flussspats

(Fotos: Blume) |

Das spräche für ein Tetraeder mit abgestumpften Kanten. Wir sehen aber, dass jeweils zwei Dreiecke

einen rechten Winkel einschließen. Das spricht nicht für ein Tetraeder.

Dirk Eisner von der Theoretischen Chemie der Uni Bielefeld hat für uns das Rätsel gelöst: Es handelt sich bei dieser „Pyramide“ um die Ecke eines abgestumpften Rhombendodekaeders. Er hat uns dazu gleich ein paar Modelle gebaut.

Aber zunächst einmal das normale Rhombendodekaeder

Das besteht aus zwölf (griech. dódeka, zwölf) Rauten (griech. rhombus, Raute). Die sind

so angeordnet, dass ihre Symmetrieachsen einen Würfel bilden. Damit gehört der Kristall zum kubischen

Kristallsystem.

|

| Bild 4: Rhombendodekaeder im Würfel

(Skizze: Blume) |

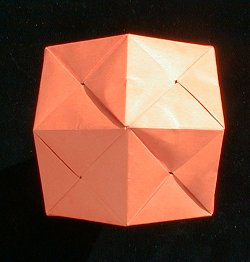

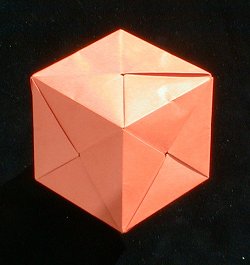

Hier ist ein aus Papier gefertigtes Modell eines Rhombendodekaeders.

|

|

| Bild 5: Zwei Ansichten eines Rhombendodekaeders

(Modell von Dirk Eisner; Fotos: Blume) |

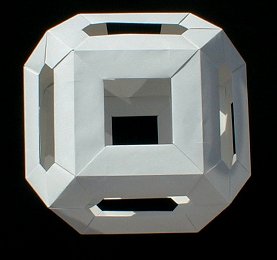

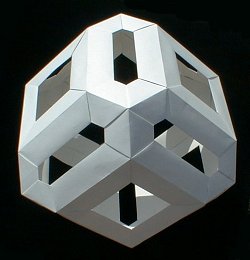

Das Abstumpfen des Rhombendodekaeders

Schneidet man nun von diesem Körper die Ecken ab, so erhält man das abgestumpfte Rhombendodekaeder.

Dabei entstehen sowohl Quadrate als auch langgezogene Sechsecke. Das ist nicht erstaunlich: Je nachdem, aus

welcher Richtung man ein Rhombendodekaeder betrachtet, erkennt man eine eher quadratische (Bild 5; links) oder eine

sechseckige Form (Bild 5; rechts).

|

|

| Bild 6: Zwei Ansichten eines abgestumpften Rhombendodekaeders

(Modell von Dirk Eisner; Fotos: Blume) |

Zurück zur Natur

Die perfektesten Rhombendodekaeder gibt es bei einem bekannten Mineral, beim Granat.

Dessen Kristalle kann man am Großglockner in Bachbetten finden.

|

|

| Bild 7: Zwei Ansichten eines Granatkristalls vom Großglockner

(Fotos: Blume) |

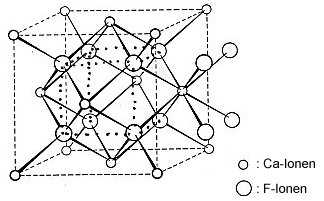

Dass auch beim Flussspat als äußere Kristalltracht ein Rhombendodekaeder auftritt, ist

nicht erstaunlich; schließlich ist auch die Elementarzelle des Kristallgitters entsprechend aufgebaut.

Das zeigt das folgende Bild.

Bild 8: Elementarzelle des Fluorit-Gitters

Welche Form beim Wachstum entsteht, ist nur eine Frage der Richtung, in die sich ausgehend von der

Elementzelle das Wachstum entwickelt. Einige Mineralien wie Kochsalz oder der Granat halten sich im

Allgemeinen streng an eine einzige Form (hier sind es Würfel bzw. Rhombendodekaeder). Andere Mineralien

sind da wenig wählerisch – wie der Flussspat und ganz besonders auch der Pyrit.

Diese unterschiedlichen Kristallformen sind übrigens keine Modifikationen, denn dann hätten die Formen auch andere Stoffeigenschaften – wie es beim Schwefel oder beim Paar Pyrit/Markasit der Fall ist.

Abgestumpfte Rhombendodekaeder findet man auch beim Lazurit, dem farbgebenden blauen Anteil von Lapislazuli. Im folgenden Bild erkennt man die für ein kubisches System seltsam anmutenden Sechsecke.

|

| Bild 9: Lasurit-Kristalle in Matrixgestein. Der große Kristall

ist 6 cm lang

Fundort: Pandschir, Afghanistan (Foto: Blume) |

Diese Seite ist Teil eines großen Webseitenangebots mit weiteren Texten und Experimentiervorschriften auf Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie.

Letzte Überarbeitung: 02. November 2007, Dagmar Wiechoczek