|

|

|

|

|

|

|

|

|

Kaliumhexa- cyanoferrat-(III), Schwefel (S) |

Physikalische Eigenschaften von Stoffen

I. Subjektive Stoffeigenschaften

II. Objektive Stoffeigenschaften

Mit Hilfe der physikalischen Stoffeigenschaften lassen sich die verschiedenen Stoffe beschreiben und zuordnen und deren Verhalten bei unterschiedlichen Bedingungen erklären. So ist z. B. die Kenntnis bestimmter Stoffeigenschaften notwendig, um verschiedene Stoffe unterscheiden zu können (Stofferkennung) und die Prinzipien der Trennung von Stoffgemischen (Stofftrennung) zu verstehen. Die Eigenschaften lassen sich in zwei Gruppen einteilen.

I. Subjektive Stoffeigenschaften

Subjektive Eigenschaften sind sensorisch erfassbar

(mit den Sinnen wahrnehmbar) und hängen damit vom Eindruck des Beobachters ab.

Farbe (Glanz)

Jeder Stoff besitzt eine charakteristische Farbe. Diese kann zur vorläufigen

Identifizierung eines Stoffes dienen. Dennoch können sehr unterschiedliche Stoffe

auch ähnliche Farben besitzen. So besitzen z. B. reines Calciumcarbonat (Kalk),

Calciumsulfat (Gips), Natriumcarbonat (Soda), Natriumchlorid (Kochsalz) und viele

andere Stoffe eine weiße Farbe. Um sie zu unterscheiden, müssen andere,

objektive Stoffeigenschaften hinzugezogen werden.

Besonders auffällig sind die geringen Farbunterschiede bei den Metallen. Sie

sind mit wenigen Ausnahmen, wie z. B. Kupfer, silbrig glänzend. Deshalb spricht

man bei den Metallen auch vom metallischen Glanz.

Viele Gase (z. B. Sauerstoff, Kohlendioxid und Stickstoff) besitzen überhaupt

keine Farbe; es sind farblose Gase. Auch sie müssen über objektive

Stoffeigenschaften unterschieden werden.

Härte

Die Bestimmung der Härte eines Stoffes hängt natürlich im

Wesentlichen auch davon ab, wie der vorliegende Stoff verarbeitet ist und in welcher

Form er vorliegt. Vergleicht man z. B. die Biegsamkeit zweier Bleche unterschiedlicher

Metalle, so müssen beide Bleche die gleiche Schichtdicke besitzen. Aufgrund

ungeeigneter Formen, z. B. wenn der Stoff in pulverisierter oder feinkristalliner

Form vorliegt (Kochsalz, Puderzucker, gemahlener Mamor, etc.), lässt sich

die Härte mancher Stoffe nur schwer oder überhaupt nicht bestimmen.

Geruch

Um den Geruch eines Stoffes oder Stoffgemisches zu bestimmen, muss der

Stoff selbst bzw. mindestens eine Stoffkomponente des Gemisches bei Raumtemperatur

beginnen zu verdunsten. So besitzen z. B. Früchte aufgrund leichtflüchtiger

Aromastoffe oder Erdöl aufgrund leichtflüchtiger Verbindungen charakteristische

Gerüche.

Geruchsproben müssen aufgrund der Gefährlichkeit mancher Stoffe

(Gefahr des Vergiftens oder Verätzens) immer durch vorsichtiges

Zufächeln mit der Hand durchgeführt werden!

Geschmack

Geschmacksproben sind bei chemischen Untersuchungen generell

nicht zulässig. Dennoch kennen wir z. B. von Lebensmitteln unterschiedliche

Geschmacksrichtungen. Die Nervenzellen unserer Zunge sind in der Lage die vier grundlegenden

Geschmacksrichtungen (bitter, salzig, süß und sauer) zu erkennen. Die Vielzahl

weiterer Geschmacksrichtungen (Geschmacksfarben) basiert der Reaktion von Aromen mit der Nasenschleimhaut.

II. Objektive Stoffeigenschaften

Objektive Stoffeigenschaften sind im Gegensatz zu den subjektiven Eigenschaften messbar.

Löslichkeit

Die Bestimmung der Löslichkeit eines Stoffes hängt vom chemischen

Aufbau des Stoffes und dem des gewählten Lösungsmittels ab. Hierbei lösen

sich geladene (polare) Stoffe gut in ebenfalls polaren Lösungsmitteln (z. B. Kochsalz

in Wasser) und ungeladene Stoffe in unpolaren Lösungsmitteln (z. B. Schmieröl in

Reinigungsbenzin). Daneben gibt es aber auch Stoffe, die aus geladenen und ungeladenen

Molekülregionen aufgebaut sind. Sie lösen sich sowohl in polaren als auch unpolaren

Lösungsmitteln (z. B. lösen sich Tenside in Wasser und Öl).

Gelöste Stoffe verteilen sich auch ohne Umrühren nach einiger Zeit

gleichmäßig in der Lösung. Dieser Vorgang wird als Diffusion

bezeichnet. Er beruht auf der Eigenbewegung der Moleküle in Flüssigkeiten

aber auch Gasen (Brownsche Bewegung), die durch Erwärmen beschleunigt werden kann.

Versuche:

Temperaturabhängige Extraktion von Tee

Leitfähigkeit von Kochsalz

Ammoniak aus Hirschhornsalz

Löslichkeit von lipophilen Stoffen in Fetten

Untersuchung der Löslichkeit von Speiseöl

Aggregatzustand

Der Aggregatzustand beschreibt, ob ein Stoff bei einer bestimmten Temperatur und

einem bestimmten Druck fest, flüssig oder gasförmig vorliegt. Der Vergleich der

Aggregatzustände verschiedener Stoffe wird in der Regel bei Raumtemperatur (ca. 20 °C)

und Normaldruck (1013 mbar) durchgeführt. So liegt Wasser unter diesen Bedingungen als

Flüssigkeit, Butan (Feuerzeuggas) als Gas vor. Wird Wasser auf 100 °C erhitzt oder Butan

einem starken Druck ausgesetzt, ändern sich die Aggregatzustände: Unter diesen

Bedingungen liegt Wasser als Gas (Wasserdampf) und Butan als Flüssigkeit

(gut in Feuerzeugen zu beobachten) vor.

Schmelz- und Siedepunkt

Jeder Reinstoff besitzt einen messbaren Schmelz- und einen messbaren

Siedepunkt bei einem bestimmten Druck. Diese Punkte, bei denen die Stoffe ihren

Aggregatzustand ändern, werden unter Normaldruck (1013 mbar) gemessen. Die Fixpunkte

von Thermometern mit Celsius-Skala (0 °C - 100 °C) orientieren sich z. B. am Schmelzpunkt (0 °C)

und dem Siedepunkt (100 °C) von Wasser bei Normaldruck. Wenn Feststoffe ihren Schmelzpunkt

erreichen, beginnen sie zu schmelzen (umgekehrt spricht man vom Erstarren einer

Flüssigkeit).

Wird der Siedepunkt von Flüssigkeiten erreicht, nennt man dies

Verdampfen bzw. Verdunsten. Umgekehrt bezeichnet man das Verflüssigen

von Gasen als Kondensieren.

Einige Feststoffe überspringen den flüssigen Aggregatzustand und nehmen ab einer

bestimmten Temperaturerhöhung direkt den gasförmigen Zustand ein; sie

sublimieren. Wenn solche Gase abgekühlt und damit wieder ihren festen

Aggregatzustand einnehmen, nennt man dies resublimieren.

Die Übergänge zwischen den Aggregatzuständen werden als

Aggregatübergangszustände bezeichnet.

Die Schmelz- und Siedepunkte von Stoffgemischen unterscheiden sich von denen

der Reinstoffe.

Dichte

Die Dichte (r : rho) ist eine charakteristische Größe für jeden Stoff. Sie ist der

Quotient aus der Masse (m) und dem Volumen (V) des Stoffes: r

= m / V. Die Einheit der Dichte ist [g / cm3] (Gramm pro Kubikzentimeter)

bzw. für Gase aufgrund deren geringer Dichte [g / l] (Gramm pro Liter).

Zur Bestimmung der Dichte eines Stoffes muss folglich sein Gewicht und das von

ihm eingenommene Volumen gemessen werden.

Versuche:

Dichtebestimmung eines Gases am Beispiel von Feuerzeuggas

Dichtebestimmung von 2-Pfennig-Münzen

Elektrische Leitfähigkeit

Einige Stoffe leiten den elektrischen Strom (z. B. Kupferdrähte in Kabeln),

andere nicht (z. B. Kabelisolierungen aus Kunststoff). Im Bereich der Feststoffe besitzen

nur die Metalle eine gute elektrische Leitfähigkeit.

Reines Wasser ist kein guter Leiter des elektrischen Stroms. Die Lösung von einigen

nicht leitenden Stoffen (z. B. Kochsalz, Essig) in Wasser besitzt dagegen eine gute elektrische

Leitfähigkeit. Andere Stoffe, wie z. B. Zucker, haben dagegen keinen Einfluss auf die

elektrische Leitfähigkeit von Wasser.

Versuche:

Elektrische Leitfähigkeit von Gläsern

Leitfähigkeit von Kochsalz

Wir bestimmen die Leitfähigkeit von Stoffen des Alltags

Magnetismus

Manche Stoffe, wie z. B. Eisen oder Magnetit (Fe3O4) werden

von einem Magneten angezogen, andere (z. B. Kupfer oder Kochsalz) nicht.

Versuche:

Magnetisches Sortieren von 2-Pfennig-Münzen

Magnetischer Sand?

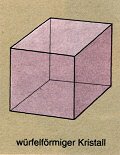

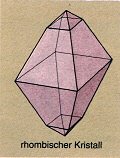

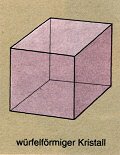

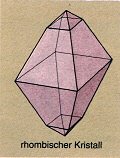

Kristallform

Einige Stoffe, vor allem Salze, besitzen eine charakteristische

Kristallform, anhand derer sie identifiziert werden können. Tabelle 1

zeigt verschiedene Stoffe und deren Kristallformen.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Kaliumhexa- cyanoferrat-(III), Schwefel (S) |

Versuche:

Züchten von Zuckerkristallen

Kristallisation von Magnesiumsulfat

Züchten von Einzelkristallen

Kochsalzkristalle im Eiltempo

Weitere Texte zum Thema „Chemie im und ums Haus“