Prof. Blumes Tipp des Monats April 2003 (Tipp-Nr. 70)

Beim Experimentieren den Allgemeinen Warnhinweis

unbedingt beachten.

Chemie mit Kaisernatron® *)

In vielen Haushalten findet man es: Kaisernatron. Damit lässt sich viel Chemie lehren und lernen, auch in Kindergärten, Grundschulen, Teutolabs und so weiter... Denn Kaisernatron ist völlig ungefährlich. Zum Experimentieren benötigen die Kinder keine Schutzbrille und keine Handschuhe. Denn die trägt man ja auch nicht bei der Küchenarbeit. (Ausnahme ist der Versuch 3; den kann man aber zeigen.)

Woraus Kaisernatron besteht

Um das zu untersuchen, erhitzen wir Kaisernatron wie in den folgenden drei Versuchen

beschrieben.

|

Versuch 1: Flammenfärbung mit Kaisernatron

|

Beobachtung 1: Anhand der gelben Flammenfärbung erkennen wir das Natrium.

Die gelbe Farbe kennt ihr auch von den Natriumdampflampen. Die stehen an

gefährlichen Straßenkreuzungen oder -einmündungen zu deren Beleuchtung.

|

Versuch 2: Erhitzen von Kaisernatron

|

|

|

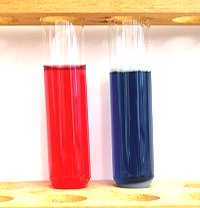

| Bild 1 (Fotos: Daggi) |

Beobachtung 2: Beim Erhitzen von Kaisernatron entsteht ein Gas.

Außerdem beobachten wir an den kühlen Stellen des Reagenzglases Kondenswasser.

|

Versuch 3: Untersuchung des Gases

|

Beobachtung 3: Es bildet sich ein weißer Niederschlag.

Diese Niederschlagsbildung ist typisch für Kohlenstoffdioxid

CO2, ein (in weiten Grenzen) unbedenkliches Gas.

Wir schließen aus unseren Versuchen: Kaisernatron ist ein Natriumcarbonat. Carbonate sind Salze der Kohlensäure. Davon gibt es zwei Arten. Genau genommen ist Kaisernatron Natriumhydrogencarbonat. Es heißt auch Natriumbicarbonat oder kurz Natron. Für Kenner schreiben wir auch seine chemische Formel hin:

NaHCO3

Die Ergebnisse der Versuche 2 und 3 müssen wir noch erklären: Beim Erhitzen

zersetzt sich Kaisernatron, wobei sich Natriumcarbonat Na2CO3

bildet.

Für Spezialisten unter Euch schreibe ich die chemische Reaktionsgleichung hin. Das

ist aber nur etwas für Fortgeschrittene und für Anfänger keine Voraussetzung zum

Verstehen dieses Tipps des Monats!

2 NaHCO3 + Energie ———> Na2CO3 + H2O + CO2

Natriumcarbonat ist übrigens die bekannte Soda.

Kaisernatron ist ein völlig ungefährlicher Stoff, der sogar in der Küche bei der Zubereitung von Speisen eine Rolle spielt. Deshalb nennt man es auch Speisenatron oder (wie wir gesehen haben) nicht ganz richtig Speisesoda. Denn Soda ist ja Natriumcarbonat. Alle Bestandteile von Kaisernatron sind in gelöster Form sogar auch im Blut enthalten!

Verwechseln darf man Natron aber nicht mit Natronlauge oder Natriumhydroxid - das sind schlimm ätzende Alkalien, enthalten zum Beispiel in Produkten wie Rohrfrei.

Der Kaisernatron-Packung liegt ein Ratgeber bei. In dem lesen wir einmal nach, wofür man Kaisernatron gebrauchen kann:

Zum Backen

Wir haben ja gesehen: Wenn man Kaisernatron erhitzt, setzt es CO2 frei. Das haben

wir in Versuch 2 anhand eines Luftballons gezeigt. Beim Backen bläht das Gas den

Teig auf.

|

Versuch 4: Erhitzen von Teig mit und ohne Kaisernatron-Zusatz

|

|

| Bild 2: Teig nach dem Backen, links ohne und rechts mit Kaisernatron

(Foto: Daggi) |

Deshalb ist Kaisernatron auch in Backpulvern enthalten.

Mit Kaisernatron kann man auch eine Kerze löschen

|

Versuch 5: Löschen einer Kerze mit Hilfe von Kaisernatron

|

Bild 3 (Foto: Daggi)

Nach kurzer Zeit verlischt die Kerze aufgrund des freigesetzten Kohlenstoffdioxids.

Das entsteht, wenn man zu Carbonaten eine Säure gibt.

NaHCO3 + Essigsäure ———> Natriumacetat + H2O + CO2

Man kann die Kerzenflamme auch löschen, indem man das bei der Hitze-Zersetzung von Kaisernatron frei werdende CO2 (-> Versuch 2) statt in einen Ballon in das Glas mit der brennenden Kerze leitet. Das entsprechende Feuerlöschermodell beschreiben wir auf einer Extra-Webseite.

Mit Kaisernatron wird Rotkohl zu Blaukraut

|

Versuch 6: Kaisernatron in Rotkohlsaft

|

Wenn wir Kaisernatron in Rotkohlsaft geben, wird der also blau. Das wird dann das bayerische Blaukraut - das mögen die Norddeutschen nicht. Die nehmen lieber Essig oder saure Äpfel wie den frischen Boskop.

Woran liegt es, dass der Rotkohl mit Kaisernatron blau wird?

Lösungen von Kaisernatron reagieren schwach alkalisch

|

Versuch 7: pH-Wert von Kaisernatron

|

Das Kaisernatron reagiert in Lösung ganz schwach alkalisch; der pH-Wert liegt bei 8. Die Erklärung ist schon schwieriger. Aber vereinfacht können wir sagen: Der Grund liegt in einer (wenn auch bei Zimmertemperatur nur in geringem Umfang ablaufenden) Reaktion des Hydrogencarbonats mit Wasser.

2NaHCO3 + H2O ———> Na2CO3 + H2O + CO2

Das Natriumcarbonat Na2CO3 reagiert mit Wasser stärker alkalisch. Das kann man auch deutlicher machen: Wenn man zu viel Kaisernatron mit Rotkohl sogar kocht, kann sogar die blaue Farbe zerstört werden und ein Blaugrün taucht auf. Das weist auf steigende Alkalinität der Lösung, die durch das Kochen bedingt sein muss.

Beim Kochen werden Lösungen von Kaisernatron alkalischer

In heißem Wasser verliert Kaisernatron die Hälfte seines CO2; es bildet sich Soda mit

der Formel Na2CO3.

2 NaHCO3 + Energie ———> Na2CO3 + H2O + CO2

Man kann auch sagen, dass das eigentlich neutral reagierende Kaisernatron Kohlensäure abdampft. Dadurch wird es basisch.

Die entstehende Soda reagiert mit Wasser unter Bildung von Natronlauge. Dadurch wird die Lösung alkalischer.

Na2CO3 + H2O ———> NaHCO3 + NaOH

|

Versuch 8: Zunahme der Alkalinität beim Kochen

|

Die alkalische Reaktion erklärt die Rolle von Kaisernatron beim Kochen von Hülsenfrüchten und härteren Gemüsearten.

Kaisernatron hilft beim Kochen von Hülsenfrüchten und Gemüse

Die stärkere Alkalinität hilft, Cellulose zum Quellen zu bringen. (Genauso wirkt auch

die alkalische Lösung beim Papierrecycling.) Bei Hülsenfrüchten

und bei härterem Gemüse werden damit die Schalen sowie die Pflanzenzellen besser

aufschließbar.

Geruchsminderung mit Lösungen von Kaisernatron

Die Alkalinität erklärt auch, warum Kaisernatron Gerüche bindet.

|

Versuch 9: Weißkohl kochen

|

Erklärung: Mit Hilfe der Alkalinität von kalten oder heißen Kaisernatron-Lösungen gelingt dem Sauerstoff aus der Luft besonders gut, viele Geruchsstoffe zu zerstören. Das betrifft besonders die schwefelhaltigen Substanzen aus dem Kohl. Die genauen chemischen Hintergründe hierzu finden Sie einer besonderen Webseite.

In der Anleitung zur Nutzung von Kaisernatron wird darauf hingewiesen, Kaisernatron nicht beim Kochen von Rotkohl zu verwenden. Der wäre dann zwar geruchsfrei, aber - wie wir gesehen haben - leider blaugrün geworden.

Kaisernatron hilft gegen Fußschweißgeruch

Aber auch festes Kaisernatron hilft beim "Desodorieren".

Das wollen wir ohne Versuch belassen... Betroffene können´s ja versuchen: Sie sollten

täglich vorm Anziehen der Schuhe einen Teelöffel Kaisernatron in die Schuhe füllen

und gut verteilen.

Der Grund ist zunächst, dass feste Carbonate hervorragende Adsorbentien sind. Das

kennen wir schon von der Chemie mit der Kreide.

Die Erklärung: Schweißgeruch beruht auf freien Fettsäuren, die durch Bakterien und Pilze aus Fetten freigesetzt werden. Berüchtigt ist die Buttersäure... Nur diese so genannten Fettsäuren riechen streng, nicht jedoch ihre Salze, weil die nicht verdunsten und deshalb nicht in unsere Nase gelangen. Die Salze erzeugt man aus den Fettsäuren durch die Wirkung von Kaisernatron.

Fettsäure + NaHCO3 ———> Fettsäuresalz + Wasser + CO2

Die "Vernichtung" der Schweißsäuren erinnert uns an eine andere Verwendung von Kaisernatron.

Kaisernatron nimmt man auch gegen Säure im Magen

Im Magen ist Salzsäure enthalten. Manche Leute bilden zu viel davon und fühlen sich

deswegen unwohl. Gegen die überschüssige Säure wird Kaisernatron empfohlen.

|

Versuch 10: Abpuffern von Salzsäure und anderen Säuren

|

Bild 4: Salzsäure mit Rotkohlsaft vor und nach Zugabe von überschüssigem Kaisernatron

(Foto: Daggi)

Die Farbe des Rotkohlsafts geht immer mehr in Richtung von Rot über Lila nach Blau.

Die Säure wird abgepuffert. Dabei wird CO2 frei. Wenn die Lösung blau ist, hört die

Gasfreisetzung auf. Dann ist die Säure "vernichtet", also neutralisiert worden.

Das Abpuffern der Säure geschieht auch im Magen. Wegen des freiwerdenden Gases

rülpsen wir manchmal...

Auf die gleiche Art wirken manche Heilwasser oder bicarbonathaltige Mineralwässer.

Auch im Blut läuft das ab. In diesem Fall atmen wir das CO2 aus.

Das Freisetzen von CO2 durch Säuren kann man zur Herstellung von

Sprudelgetränken nutzen

|

Versuch 11: Citronensprudel selbstgemacht

|

Anders als mit Zucker (-> Versuch) ist hier die Säure tatsächlich wenigstens zum Teil "vernichtet", also abgepuffert worden.

Wenn du feste Säuren wie die Citronensäure oder die Ascorbinsäure (bekannt unter der Bezeichnung Vitamin C) mit Kaisernatron mischst, kannst du Brausepulver herstellen.

|

Versuch 12: Herstellen von Brausepulver

|

Den Säuregeschmack kannst du durch Zugabe von Kaisernatron steuern. Je mehr du davon zugibst,

desto weniger sauer schmeckt die "Limo".

In gepresster Form kannst du die Pulver als Tabletten (zum Beispiel "Cebion") oder als

Limonadenwürfel kaufen.

Kaisernatron verringert die Wasserhärte

In Leitungswasser sind gelöste Calcium- und Magnesium-Salze enthalten, die beim

Erhitzen des Wassers ausfallen und dann im Kochtopf oder am Tauchsieder starke

Ablagerungen bilden. Außerdem stören sie den Waschvorgang. Wir sprechen von

Wasserhärte. Ein Zusatz von überschüssigem

Kaisernatron soll die Härte deutlich verringern.

|

Versuch 13: Leitungswasser enthärten

|

Ergebnis: Die Wasserhärte hat sich um die Hälfte verringert. Kaisernatron bindet also tatsächlich die härtebildenden gelösten Calcium- und Magnesium-Salze, indem sie mit diesen einen schwerlöslichen Niederschlag bildet. Das geschieht aber nicht an den Heizstäben, sondern überall in der Lösung; deshalb bleiben diese sauber.

Ca2+ + 2 HCO3- ———> CaCO3 + H2O + CO2

Je mehr Kaisernatron man zugibt, desto effektiver ist die Enthärtung. (Für Kenner: Das Enthärten

hat etwas mit dem Le Chatelier-Prinzip zur Verschiebung von Lösungsgleichgewichten

sowie mit dem Löslichkeitsprodukt zu tun. Auf der Bindung von Calcium-Ionen beruht ja letztlich auch der

Nachweis von Kohlenstoffdioxid mit Kalkwasser!)

Den Effekt der Wasserenthärtung beobachtet man übrigens auch bei Zusatz von Soda. Das ist nicht

verwunderlich, da Kaisernatron und Soda miteinander "verwandt" sind. Die Soda setzt man deshalb

Waschmitteln zu.

Geheimschrift mit Kaisernatron

Die Schülerin Charlotte v. Schönfeld wies mich vor kurzem auf eine völlig andere Verwendung von

Kaisernatron hin:

|

Versuch 14: Geheimschrift mit Kaisernatron

|

Die Versuche haben wir nachgemacht. Sie funktionieren tatsächlich, wie die folgenden Bilder dokumentieren. Statt Malventee nehmen wir natürlich unseren Rotkohlsaft.

|

|

| Bild 5: Kaisernatronlösung auf Filterpapier.

Links Zeichnung mit ausgezogenen Tropfen, trocken auf einer Herdplatte erhitzt. Rechts der Buchstabe K mit Rotkohlsaft besprüht (Fotos: Daggi) |

Die Erklärung der Versuchsergebnisse:

| 1. | Beim ersten Versuch ist es nicht etwa der Kohlenstoff im Natron NaHCO3, der das Blatt schwärzt! Denn das C-Atom ist in diesem Stoff viel zu fest gebunden. Eine andere Erklärung ist richtig: Natron wandelt sich (wie wir es in Versuch 8 gesehen haben) beim Erhitzen in Soda um, die mit Wasser stark alkalisch wirkt. Aber woher kommt bei trocknem Papier überhaupt das Wasser? Papier besteht bekanntlich aus Cellulose. Auch knochentrockene Cellulose enthält noch erstaunlich viel locker gebundenes Wasser. Und außerdem entsteht ja beim Erhitzen von Natron neben dem Gas CO2 auch die gleiche Menge an Wasser (-> Versuch 2 oben). Die resultierende alkalische Mischung aus Soda und Wasser greift an den Kontaktstellen die Cellulose an. Die verkohlt deshalb beim Erhitzen leichter... |

| 2. | Das schwach alkalische Natron (pH-Wert 8) färbt an den beschriebenen Stellen den aufgetragenen Rotkohlsaft-Indikator grünlich bis gelb. |

Woher stammt der Name des Kaisernatrons?

Das Wort Natron stammt aus dem Altägyptischen neter. Denn in Ägypten gab es

große Natronseen, das sind eingetrocknete Salzseen. Das Wort Natron hat übrigens

den gleichen Ursprung wie Nitrat. Der Grund: Wie wir schon auf unserer

Hieroglyphen-Webseite berichten, ist die altägyptische Schrift

weitgehend eine Konsonantenschrift. Das ägyptische Wort für Natron wird ntr

geschrieben; und dafür gibt es verschiedene Aussprachemöglichkeiten.

Bild 6: Ntr in Hieroglyphenschrift

Wie daraus Natron und Nitrat wurden, erklärt der bekannte Chemiehistoriker Heiner

Schönemann auf einer besonderen Webseite. Da aus Natron

schließlich auch noch Natrium wurde, könnte man Natriumnitrat eigentlich auch als

neter-neter bezeichnen...

Natron nutzen die Ägypter zum Einbalsamieren ihrer Toten. Interessant ist noch, dass

die Ägypter (wie wir in Versuch 2) aus Natron offenbar Soda herstellten. Denn sie

wussten viele Eigenschaften der Soda zu nutzen, so zum Beispiel beim

Wäschewaschen die Alkalinität ihrer Lösungen und die Fähigkeit zur Verringerung der

Wasserhärte. Soda ist aber auch wichtiger Bestandteil der Ausgangsmischungen für

Glasschmelzen. Deshalb überrascht es nicht, dass die Ägypter als Erfinder der Technik

zur Glasherstellung gelten.

Nun zur Herkunft der Bezeichnung "Kaiser" im Namen des Kaisernatrons: Die lässt sich leider nicht klären. Die Vermutung, das hätte etwas mit der Kaiserquelle in Bad Ems zu tun, hat sich nicht bestätigt. Dort pflegte ja der preußische König und spätere Kaiser Wilhelm I zu kuren. Berühmt/berüchtigt ist seine Emser Depesche, die den deutsch-französischen Krieg 1870-1871 auslöste. Es gibt übrigens auch Kaiserborax. In diesem Zusammenhang ist weiter interessant, dass die Emser Pastillen aus Natron und Haushaltszucker bestehen. Mit denen kann man auch schöne Versuche wie z. B. die Pharaoschlange machen.

Mittlerweile habe ich Folgendes erfahren: Es gab einen Berliner Apotheker namens August Wilhelm Bullrich (1802-1859). Der litt unter starkem Sodbrennen, welches er erfolgreich mit Natron bekämpfte. Er hat dann dieses Natron unter dem Namen Bullrichs Salz ® vermarktet, unter dem es auch heute noch bekannt ist. Es ist nun aufgrund seiner (oder seiner Erben) oft beschriebenen, regen geschäftlichen Tätigkeit anzunehmen, dass er als stramm preußischer Berliner auch für den werbeträchtigen Namen Kaisernatron verantwortlich ist.

Wie wird eigentlich Kaisernatron hergestellt?

Man leitet CO2 in Sodalösung ein:

Na2CO3 + H2O + CO2 ———> 2 NaHCO3

Durch Abkühlen lässt sich das Bicarbonat abtrennen, denn es ist etwas weniger löslich als Soda.

Anmerkung:

Kaisernatron wird hergestellt und vertrieben von der Firma

Holste, 33514 Bielefeld, Postfach 101493

www.holste.de und E-Mail: info.holste@holste.de. Auf der Internetseite gibt es auch viele Anwendungsbeispiele für Kaisernatron und andere "softchemische" Produkte der Firma. Schaut mal rein!

*) Das ®-Symbol gilt für alle Erwähnungen des geschützten Namens Kaisernatron.

Rüdiger Blume

Diese Seite ist Teil eines großen Webseitenangebots mit weiteren Texten und Experimentiervorschriften auf Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie.

Letzte Überarbeitung: 04. Juni 2012, Dagmar Wiechoczek